Die Intensivstation ist einer der komplexesten Arbeitsbereiche. Sowohl der Umgang mit dem Tod und daraus resultierend die Versorgung Sterbender als auch die Behandlung sowie das vorbeugende Erkennen des Delirs sind zentrale Aufgaben der Pflegefachpersonen. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Themen an Relevanz zunehmen und deshalb erhöhte Aufmerksamkeit erfordern.

Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit sind wichtige Ziele der Intensivpflege. Sollte dies nicht möglich sein, gilt es, den bestmöglichen Zustand für die zu Pflegenden zu erreichen. Eine palliative Versorgungstrategie und die Sterbebegleitung sind somit ebenfalls zentrale Aufgaben von Pflegefachpersonen auf einer Intensivstation [1].

Im Jahr 2023 starben in Deutschland 1.027.916 Menschen. Rund 43 Prozent aller Todesfälle ereignen sich in Krankenhäusern [2, 3]. Es ist davon auszugehen, dass sich ein Drittel dieser Todesfälle auf Intensivstationen ereignen [4]. Die Veränderung der Altersstruktur und die damit einhergehende Zunahme alterstypischer Begleiterkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes lassen auch die Komorbiditäten zunehmen. Mehr als die Hälfte aller auf einer Intensivstation behandelten Personen weisen mindestens zwei Begleiterkrankungen auf [3].

Angesichts des steigenden Durchschnittsalters wird deutlich, dass nicht nur die Bedeutung einer palliativen Betreuung im Kontext eines Intensivaufenthalts zunimmt, sondern das Syndrom Delir eine weitere Begleiterscheinung ist, die eine immer größere Dimension in der Versorgung kritisch Kranker einnimmt. Pflegende einer Intensivstation sollen in der Lage sein, die Kombination aus Sterbeprozess und Delir als eigenständige (Pflege-)Phänomene zu erkennen. Darüber hinaus sollen sie bedürfnisorientiert handeln sowie individuell kompetent Maßnahmen initiieren.

Das Sterben auf einer Intensivstation galt lange Zeit als Versagen der Intensivtherapie, wird teilweise auch heute noch so angesehen und sollte nunmehr der Vergangenheit angehören. Intensivmedizinische Fachgesellschaften sehen eine adäquate Symptomkontrolle und Versorgung am Lebensende als einen Qualitätsindikator an [5] und sprechen Empfehlungen zum Umgang mit Therapiezieländerung aus [6, 7]. Die konsequente und bedürfnisorientierte Symptomkontrolle im Sinne der Leidenslinderung soll in der palliativen Versorgung die höchste Priorität haben [6, 8].

Entsprechend der Neuausrichtung absolvieren immer mehr Pflegefachpersonen von Intensivstationen Palliativ-Weiterbildungen und integrieren die Inhalte in ihre Arbeitsabläufe. Diese Anpassungen bedürfen einer gezielten Förderung von Krankenhausträgern, um als Qualitätsindikator sichtbar zu sein.

Fragen und Sorgen Sterbender

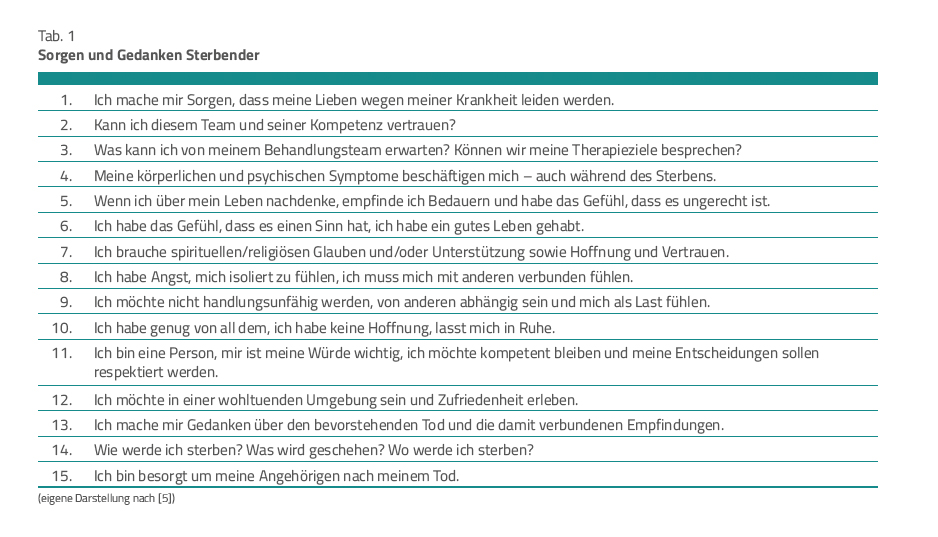

Eine multizentrische Studie [9] stellte 15 Aussagen dar, die die Sorgen und Gedanken Sterbender beschreiben und in Tabelle 1 abgebildet sind. Neben der Wahrnehmung, ein gutes Leben gehabt zu haben, spiegeln sich auch in der letzten Phase des Lebens konkrete Ängste und Sorgen wider. Diese betreffen einerseits sich selbst, gleichwohl aber auch die Familienangehörigen und den Freundeskreis. Die Angst vor Abhängigkeit, Isolation und Handlungsunfähigkeit ist ein zentrales Thema im Sterbeprozess. Die gemeinsame Kommunikation über Therapieziele mit dem Behandlungsteam bestimmen die Gedanken Sterbender [9].

Das multiprofessionelle Behandlungsteam benötigt ein Höchstmaß an Empathie und sollte in der Lage sein, diese Sorgen und Gedanken wahrzunehmen, um darauf eingehen zu können. Der Klinikalltag ist nicht immer optimal dafür ausgerichtet und birgt Hindernisse. Die Pflegefachpersonen können sich nicht immer auf die Begleitung Sterbender und deren Familien alleinig einlassen. Dies kann unterschiedliche Gründe haben, so gaben 70 Prozent der Befragten aus multiprofessionellen Teams auf deutschen Allgemein-, Intensiv- und palliativ-onkologischen Stationen an, dass das Arbeitsklima einen großen Einfluss auf die Betreuung von sterbenden Personen hat [4].

Delir als Teil der Sterbephase

Einflussfaktoren. Um die Bedürfnisse Sterbender sowie ihrer An- und Zugehörigen zu erkennen und auf diese eingehen zu können, gilt es, die apparative Überwachung weitestgehend zu reduzieren und ein angenehmes, reizarmes Umfeld zu schaffen. Der Einbezug von Familienangehörigen und Freundeskreis ist sowohl in der Sterbebegleitung als auch für die Delirprophylaxe und -therapie von hoher Bedeutung.

Am Lebensende können unterschiedliche Symptome zum Vorschein kommen. Diese müssen erkannt und Maßnahmen situationsgerecht abgeleitet werden. Diese Symptome umfassen zum Beispiel Atemnot, Schmerzen, Übelkeit, Obstipation und Unruhe/Agitation [10]. Da diese Symptome ein Delir begünstigen können und nahtlos ineinander übergehen, ist es besonders wichtig, sie frühzeitig zu erkennen, um einen geeigneten individuellen Behandlungsplan zu erstellen.

Auswirkungen. Die Auswirkungen des Delirs auf den Intensivaufenthalt und das Wohlbefinden werden zunehmend erforscht. Die Wahrnehmung der Bedeutung nimmt im Intensivalltag zu. Es ist davon auszugehen, dass 20 bis 80 Prozent aller auf der Intensivstation behandelten Personen ein Delir entwickeln [11].

Die negativen Auswirkungen des Delirs verursachen unter Familienangehörigen und im Freundeskreis sowie bei den Betroffenen selbst eine hohe Belastung. Zur professionellen Auseinandersetzung als zentrale Aufgabe von Pflegefachpersonen ist es notwendig, dem Delir situationsgerecht zu begegnen. Die Pflegefachpersonen sind ganzheitlich in den Behandlungsprozess involviert. Darüber hinaus stehen sie zumeist im engen Austausch mit Patientinnen und Patienten und deren Familien. Das macht sie zu einem wesentlichen Akteur im Behandlungsprozess [12].

Behandlung. Am Lebensende nimmt die Detektion eines Delirs eine wichtige Rolle ein. Screeninginstrumente sollen dabei eine Unterstützung bieten, um auf die Symptome adäquat reagieren zu können [13].

Ein Delir fluktuiert im Tagesverlauf und kann in der Ausprägung stark variieren. Ein strukturiertes Delirassessment und ein -screening, zum Beispiel CAM-ICU (Confusion Assessment Methode für die Intensive Care Unit) und ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist), sollten in der Klinik ebenfalls essenzielle Werkzeuge im Bundle einer Delirerkennung darstellen [14]. Die effektivste Behandlung stellen nicht medikamentöse Maßnahmen dar. So erzielen zum Beispiel die Integration von Familienangehörigen und Freundeskreis, aber auch Reorientierungsmaßnahmen wie Sehhilfen, Fotos, Uhren, Hörgeräte gute Erfolge in der Delirbehandlung.

In der Zusammenschau der Thematik Delir im kurativen Setting verfügen Pflegende über Kompetenzen im Umgang mit Patienten mit akuter Verwirrtheit. Diese Kompetenzen gilt es, auf den Sterbeprozess mit seinen Besonderheiten (zum Beispiel Atemnot), die vom Delir ablenken können, zu übertragen.

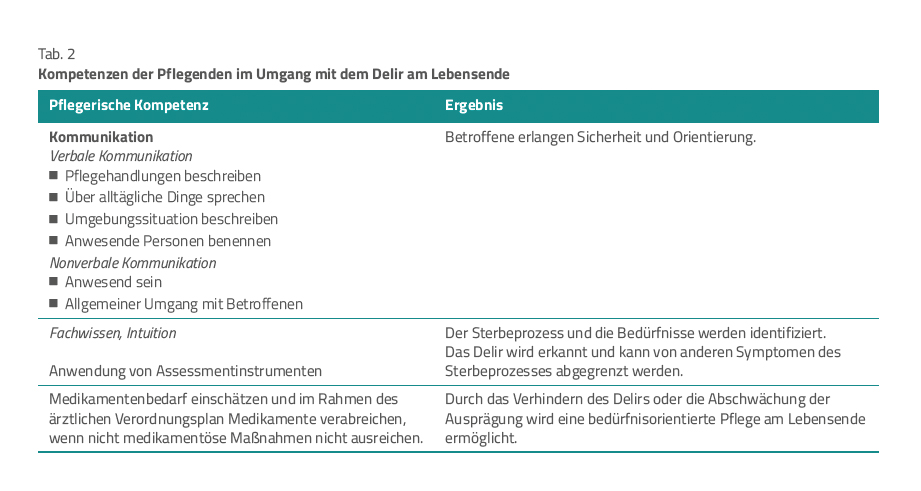

Strategien. Die Pflegefachpersonen auf einer Intensivstation können mit Kommunikation dem Delir entgegenwirken (Tab. 2). Sie kommunizieren mit Sterbenden häufig nonverbal und im Umgang mit ihnen oder durch ihre bloße Anwesenheit [15]. Nonverbale als auch verbale Kommunikation eignet sich daher, um Sterbenden Orientierung und Sicherheit zu vermitteln. Aus diesem Grund kann sich diese Art der Kommunikation als positive Vermeidungsstrategie auf die Delirentwicklung auswirken.

Im Kontakt mit Sterbenden beschreiben die Pflegefachpersonen ihre Pflegehandlungen und sprechen über alltägliche Dinge. Dies zählt ebenfalls zur Vermeidungsstrategie des Delirs [16]. Grundsätzlich sprechen Pflegende auch durch Ankündigungen von Maßnahmen mit Bewusstlosen. Dadurch können Pflegende gezielt erkennen, ob eine sterbende Person ihre Pflegehandlungen wahrnimmt und diese zu deren Wohlbefinden beitragen [17]. Dieser Effekt ist auf die Delirbehandlung zu übertragen.

Ebenfalls protektiv gegen die Delirentwicklung und Ausprägung des Schweregrads kann sich die Einzigartigkeit der Situation auswirken. Bei der Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase entwickelt sich eine gewisse Andächtigkeit. Dadurch entsteht eine Entschleunigung der Situation und insgesamt tritt eine Phase der zunehmenden Stille ein. Die Pflegefachpersonen nehmen sich selbst ebenfalls als „ruhiger“ wahr [16]. Am Lebensende wird die Häufigkeit des Delirs mit 30 bis 40 Prozent angegeben, in der Terminalphase sogar mit bis zu 90 Prozent [18, 19].

Laut Literatur ist davon auszugehen, dass auf Intensivstationen am Lebensende die Prävalenz des Delirs bei bis zu 98 Prozent liegt [20]. In der palliativen Situation steht die Personenzentrierung und Bedürfnisorientierung vermehrt im Zentrum des pflegerischen Handelns. Gerade die Auswirkungen des hyperaktiven Delirs bedürfen eines besonderen Augenmerks, da deren Symptomkontrolle nicht selten mit Einschränkungen der persönlichen Freiheit der Betroffenen einhergeht.

So erfolgen zum Eigenschutz beispielsweise mechanische und medikamentöse Immobilisierungsmaßnahmen. Obwohl Immobilisierungen ein Delir durchaus begünstigen oder verstärken können, dienen sie dem Selbst- und Fremdschutz. An palliativen Personen, die aufgrund eines Delirs agitiert sind, sollten Handfixierungen unterlassen werden. Wenn die Gefahr der akzidentiellen Entfernung eines Zugangs und somit ein Blutungsrisiko entsteht, sollte vielmehr die Indikation für den Zugang infrage gestellt werden.

Prinzipiell sollten der medikamentösen Delirbehandlung immer nicht medikamentöse Therapieansätze vorangehen [14]. Angst- und Panikzustände, die sich nicht anders beheben lassen, können nach einer ärztlichen Verordnung mit kurzwirksamen Benzodiazepinen in diesen Situationen behandelt werden. Obgleich diese im kurativen Setting aufgrund ihrer delirogenen Eigenschaft (anticholinerge Wirkung) nicht angewendet werden sollen, entsteht kein Spannungsfeld oder Widerspruch, da die Symptomkontrolle im Vordergrund steht [13].

Das hyperaktive Delir stellt, wie beschrieben, eine Herausforderung dar. Dennoch sollte dem multiprofessionellen Behandlungsteam stets bewusst sein, dass das schwieriger zu erkennende hypoaktive Delir oder eine Mischform zu erheblichen Versorgungsschwierigkeiten führen kann, beispielsweise zu einer Unterversorgung.

Im Kontext der Versorgung am Lebensende ist die Integration der Angehörigen aus präventiver Sicht von zentraler Bedeutung. Es sollte immer ermöglicht werden, dass vertraute Personen bei deliranten Patienten während der Sterbebegleitung anwesend sind. Die Autonomie und der eigene Wille der zu pflegenden Patienten sollen am Lebensende uneingeschränkt bleiben und eine immer wichtigere sowie respektvolle Rolle einnehmen, die nicht zu diskutieren ist. Dies sollte eine Kernkompetenz des pflegerischen Handelns darstellen.

Maßnahmen zur allgemeinen Prophylaxenförderung sind in ihrer Zielsetzung neu auszurichten. Dabei dienen sie in der palliativen Behandlung vorrangig der Symptomkontrolle. Schmerzen, Dyspnoe und Verwirrtheit lassen sich über bedürfnisorientierte Positionierung und Mobilisierung abschwächen. Somit haben die Pflegefachpersonen einen wichtigen Einfluss in der Sterbebegleitung und tragen maßgeblich zum Wohlbefinden der Betroffenen bei.

Pflegekompetenzen gezielt einsetzen

Pflegefachpersonen in speziellen Settings, wie einer Intensivstation, verfügen über einzigartige Kompetenzen sowohl in der Umsetzung der Delirbehandlung und Symptomkontrolle als auch in der Begleitung sich am Lebensende befindender Menschen. Sie setzen ihre Erfahrung, ihre Intuition und ihr Fachwissen gezielt ein, um Bedürfnisse Sterbender zu erkennen, sie zu erfüllen und ihnen gerecht zu werden.

Diese Synergie aus Nähe, Erfahrung und gelegentlich notwendiger professioneller Distanz macht Pflegende aufgrund ihrer Fachlichkeit zu einem essenziellen Akteur in der Versorgung Sterbender – sowohl mit als auch ohne Delir. Angehörige werden in diesen Prozess integriert und ebenfalls bedürfnisorientiert begleitet.

Zu diesem Beitrag steht online eine englischsprachige Fassung als Download-PDF zur Verfügung.

[1] Müller-Wolff T, Pfeffer S. Intensivpflege: Ziele und Strategien. In: Reinhard Larsen. Anästhesie und Intensivmedizin für die Fachpflege, 9. Aufl. Heidelberg: Springer, 2016

[2] Statistisches Bundesamt. statista.com 2024. Im Internet: de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle- in-deutschland

[3] Fleischmann-Struzek C, Mikolajetz A, Reinhart K et al. Hospitalization and Intensive Therapy at the End of Life. Dt Arztebl Int 2019; 116 (39): 653–660

[4] George W, Gruß M, Bechtel T. Sterben nicht vorgesehen? intensiv 2015; 23 (01): 27–34

[5] Karg O, Geiseler J. Palliativmedizin auf der Intensivstation. DMW 2012; 137 (49): 2558–2560

[6] Janssens U et al. Therapiezieländerung und Therapiebegrenzung in der Intensivmedizin. Anästhesist 2013; 62: 47–52

[7] Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. www.divi.de (5.9.2017). Im Internet: www.divi.de aktuelle-meldungen-intensivmedizin/divi-empfiehlt-neuen-dokumentationsbogen-zur-therapiebegrenzung

[8] Bundesärztekammer. Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung. Dt Ärztebl 2011; 108 (7): 346–348

[9] Kentish-Barnes N et al. Giving a voice to patients at high risk of dying in the intensive care unit: a multiple source approach. Intensive Care Med Juli 2023; 49 (7): 808–819

[10] Vagts DA, Mutz CW, Gerth MA. Kontrolle häufiger Symptome am Lebensende. In: Michalsen A (Hrsg.), Hartog C (Hrsg). End-of-Life Care in der Intensivmedizin. Berlin: Springer; 2013: 96–100

[11] Vasilevskis EE, Han JH, Hughes CG, Ely EW. Epidemiology and risk factors for delirium across hospital settings. Best Pract Res Clin Anaesthesiol September 2012; 26 (3): 277–287

[12] Gastmans C. Nursing ethics perspectives on end-of-life care. Nursing ethics 2012; 19 (5): 603–604

[13] Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. S3 Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Stand 27.08.2019, gültig bis 26.08.2024 (AWMF)

[14] Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e. V. (DGAI); Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. (DIVI). S3-Leitlinie Analgesie, Sedierung und Delirmanagement in der Intensivmedizin (DAS-Leitlinie), 2021

[15] de Araujo T, Martins M, Paes da Silva MJ. Communication with dying patients – perception of intensive care units nurses in Brazil. Journal of clinical nursing 2004; 13 (2): 143–149

[16] Fridh I, Forsberg A, Bergbom I. Doing one‘s utmost. Nurses‘ descriptions of caring for dying patients in an intensive care environment. Intensive & critical care nursing 2009; 25 (5): 233–241

[17] Kohlen H, McCarthy J, Szylit Buosso R et al. Decision-making processes in nursing and activities at the end of life in intensive care – An international comparative study. Pflege 2015; 28 (6): 329–338

[18] Harris D. Delirium in advanced disease. Postgrad Med J August 2007; 83 (982): 525–528

[19] Caraceni A, Bosisio M. Acute confusional state. In: Voltz R (Hrsg.) et al. Bd. Palliative care in neurology. Oxford University Press; 2004

[20] Knoepfel S, Bode L, GehrkeS et al. Delirium at the end of life. Palliat Support Care Juni 2021; 19 (3): 268–273