Die Frühmobilisation ist eine der vielversprechendsten nichtmedikamentösen Therapieformen, um ein Delir auf der Intensivstation zu vermeiden oder zu behandeln.

Das Delir auf Intensivstationen (Intensive Care Unit, ICU) betrifft bis zu 80 Prozent der beatmeten Intensivpatientinnen und -patienten. Es ist ein multifaktorielles Geschehen in Form von Störungen der cerebralen Netzwerkfunktionen, indem sich im Ruhe-EEG ein erhöhter Anteil von Delta-Wellen zeigt. Durch diesen Zusammenbruch der funktionellen Netzwerke kommt es zu einem Diskonnektionssyndrom. Patienten zeigen Veränderungen ihres Bewusstseins, ihre Wahrnehmung verändert sich und sie haben eine reduzierte Aufmerksamkeit.

In weiterer Folge kommt es zu weitreichenden Störungen des Gedächtnisses, des Denkens und des Schlafs. Patienten sind im wörtlichen Sinne „aus der Spur“ (lat.: delirare). All diese Faktoren sind Outcome-relevant sowohl bezüglich der funktionsbezogenen späteren Lebensqualität als auch der Ein-Jahres-Mortalität [1].

Im Rahmen einer Studie wurde innerhalb von 72 Stunden nach Beginn der Beatmung mit Mobilisation und täglichen Aufwachversuchen begonnen. Daraufhin kam es zu einer Steigerung der funktionellen Unabhängigkeit bei Entlassung aus dem Krankenhaus und neben mehr beatmungsfreien Tagen auch zu einer Halbierung der Delirtage [2].

Die (Früh-)Mobilisierung hat mehrere vermutete Wirkmechanismen. So wirkt sie einerseits auf Strukturebene (zum Beispiel auf Knochen, Muskeln, Gelenke, Nerven), aber andererseits beeinflusst sie auch das Hormonsystem, den Kreislauf und den Flüssigkeitshaushalt. Sie verbessert die Durchblutung des Gehirns (Normalisierung der Neurotransmitter im Gehirn) und verbessert damit das Sauerstoffangebot und den Glucosestoffwechsel.

Mobilisation

Damit es zu keinen Missverständnissen im interprofessionellen Intensivteam kommt, ist es notwendig, eine klare Definition der mobilisierenden Maßnahmen zu vermitteln. Nach der S3-Leitlinie zur Lagerungstherapie und Mobilisation von kritisch Erkrankten auf Intensivstationen sind unter dem Begriff der Mobilisation alle Maßnahmen zu verstehen, die passive oder aktive Bewegungsübungen einleiten und/oder unterstützen und das Ziel haben, die Bewegungsfähigkeit zu fördern und/oder zu erhalten [3]. Als Ergänzung dazu wird die Lagerung als Veränderung der Körperposition mit dem Ziel der Einwirkung auf schwerkraftbedingte Effekte gesehen.

Frühmobilisation meint den Beginn der Mobilisation innerhalb von 72 Stunden nach Aufnahme auf die Intensivstation. (Früh-)Mobilisation soll bei allen medizinisch behandelten Patienten täglich, in ausreichender Dauer und ressourcenorientiert erfolgen. Patienten sollen auf dem momentan für sie höchstmöglichen Mobilisationslevel trainiert werden: Patienten, die sitzen können, sollen sitzen, Patienten, die stehen können, sollen stehen.

Risiko-Nutzen-Abwägung. Eine medizinisch notwendige Immobilisation ist explizit anzuordnen. Auch Patienten mit extrakorporalen Therapieverfahren (zum Beispiel kontinuierliche Nierenersatztherapie – CRRT oder extrakorporale Mebranoxygenierung – ECMO) können nach eingängiger Risiko-Nutzen-Abwägung mobilisiert werden.

Bei allen mobilisierenden Maßnahmen ist ein protokollbasiertes Vorgehen anhand eines stationseigenen Mobilisationskonzepts und integrierter Sicherheitskriterien (zum Beispiel Ampelsystem) zu empfehlen. Zur Überwachung der Vitalparameter während der Mobilisation etwa sind die Herzfrequenz, der Blutdruck und die periphere Sauerstoffsättigung sowie Beatmungsparameter kontinuierlich und engmaschig zu erfassen.

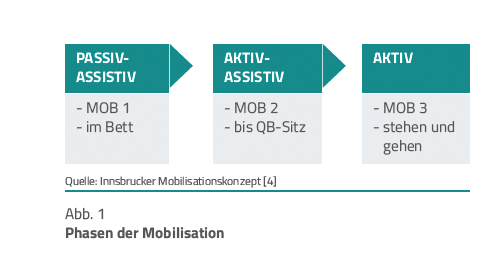

Mobilisationsphasen. Als internationale Empfehlung für die (Früh-)Mobilisation gilt ein Step-by-Step-Modell, das als stationseigener Algorithmus im jeweiligen Setting zu entwickeln ist. Dabei lässt sich beispielsweise die Mobilisation nach der jeweiligen momentanen Kraftfähigkeit (Ressource) der Patienten in drei große Bereiche gliedern (Abb. 1). Patienten, die sich noch nicht gegen die Schwerkraft bewegen können, fallen in die erste Phase (MOB 1), gefolgt von denjenigen, die sich gegen die Schwerkraft schon bewegen können und der zweiten Phase (MOB 2) zugeteilt sind. Patienten der dritten Phase (MOB 3) haben bereits die Fähigkeit, sich gegen Widerstand zu bewegen, und das ist damit die aktivste und kräftigste der drei Gruppen.

Die Bewegungsanbahnung aller Extremitäten in alle physiologischen Bewegungsrichtungen im Rahmen der ersten Phase (MOB 1) ist die Grundlage für alle späteren (Tage bis Wochen) aktiven Maßnahmen. Dies geschieht einerseits durch Hands-on-Bewegen im Rahmen pflegerischer und therapeutischer Tätigkeiten (ADL-orientiert), aber unter Umständen auch mittels eines Bettfahrrads (passives Cycling) oder einer Bewegungsschiene.

Ebenso zählen zu dieser ersten Phase die passive vertikale Mobilisation, zum Beispiel in einem Stehbett oder gegebenenfalls auch der passive Transfer in einen Mobilisationssessel mittels Kransystem oder ähnlicher Hilfsmittel. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist auf die Gefahr einer drohenden Überlastung der Patienten (zum Beispiel stundenlanges unbewegtes Sitzen) zu achten und darauf zu reagieren.

In der zweiten Phase (MOB 2) sind alle assistiv-aktiven Mobilisationen zusammenzufassen, das heißt, es kommen assistiv-aktive Bewegungsübungen in Rückenlage oder halbsitzender Position mit assistierter manueller Unterstützung zum Einsatz. Patienten werden dabei zum aktiven Mitarbeiten aufgefordert. Dabei liegt der Fokus auf dem Training der inter- oder intramuskulären Koordination mit dem Ziel der besseren Rekrutierbarkeit einzelner Myofibrillen.

In weiterer Folge sind das Sitzen an der Bettkante (Querbettsitz) sowie Übungen zur Steigerung der Rumpfkontrolle (Balancetraining) umsetzbar und möglicherweise wird auch ein Bettfahrrad zum assistierten Cycling eingesetzt.

In der dritten Phase (MOB 3) werden die aktive Mobilisation in den Stand sowie Stehversuche oder Gehen am Platz umgesetzt. Außerdem kommen in dieser Phase das Gehen mit und ohne Gehhilfen, das aktive Cycling oder auch weitere kräftigende Bewegungsübungen (zum Beispiel Kniebeugen) mit und ohne Hilfsmittel (zum Beispiel Whole Body Vibration) zum Einsatz. Das Intensivbett wird in der dritten Phase aktiv verlassen und die Übungen erfolgen vorwiegend neben dem Bett oder im gesamten Stationsbereich.

Superkompensation. Mobilisation erlaubt immer eine Vielzahl von Varianten und damit auch viele Einzelschritte, die an die jeweiligen Ressourcen der Patienten und des Intensivteams anzupassen sind. Damit werden Patienten nicht überfordert und erhalten die Möglichkeit, sich mittels trainingswirksamer Reize im Sinne der Trainingslehre an die einzelnen Schritte anzupassen und funktionell zu verbessern.

Das Modell der Superkompensation beschreibt in der Trainingslehre die trainingsbedingte Verbesserung der funktionellen Leistungsfähigkeit. Dieser Effekt bedingt allerdings das zeitgerechte Setzen eines adäquaten Trainingsreizes, der weder unter- noch überschwellig sein darf, sowie gezielte Pausen zum Erholen. Durch das Wiederholen des adäquaten Trainings kommt es mittels Ermüdung, Erholung und Anpassung zu dem gewünschten Effekt der Superkompensation [5].

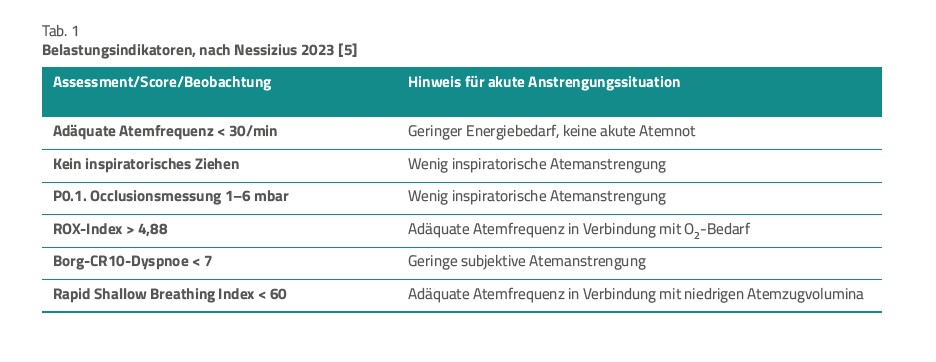

Belastungstoleranz. Innerhalb der drei Mobilisationsphasen ist es wichtig, die gewählten Maßnahmen und Techniken genau an die jeweiligen momentan vorhandenen Ressourcen der Patienten anzupassen. Gerade bei Intensivpatienten ist es schwierig, eine geeignete Trainingsbelastung zu finden. Neben subjektiven Indikatoren, wie der eventuell möglichen Selbsteinschätzung der Patienten oder dem (pflege)therapeutischem Bauchgefühl, lassen sich einige Parameter aus der Atemphysiotherapie und Beatmungsmedizin als Belastungsindikatoren für die Frühmobilisation heranziehen (Tab. 1).

Risikomanagement. Die Frühmobilisation beatmeter Patienten ist mittlerweile gut etabliert und bei guter interprofessioneller Planung sehr sicher. So zeigte ein Review, dass bei über 22.000 Mobilisationen oder frührehabilitativen Interventionen weniger als zwei Prozent unerwünschte Ereignisse auftraten (zum Beispiel hämodynamische Veränderung oder Desaturation). Die meisten der beobachteten unerwünschten Ereignisse verschwanden, indem die jeweilige mobilisierende Intervention sofort gestoppt wurde [6].

Eine praktikable Risikostratifizierung ergibt sich aus der Implementierung eines Ampelsystems, bei dem rot für eine momentane absolute Kontraindikation, gelb für eine bedingte Indikation (Absprache im ICU-Team) und grün für eine absolute Indikation zur Mobilisierung steht. Der Vorteil dieses Ampelsystems ist, dass es sich genau an die stationseigenen Besonderheiten anpassen lässt.

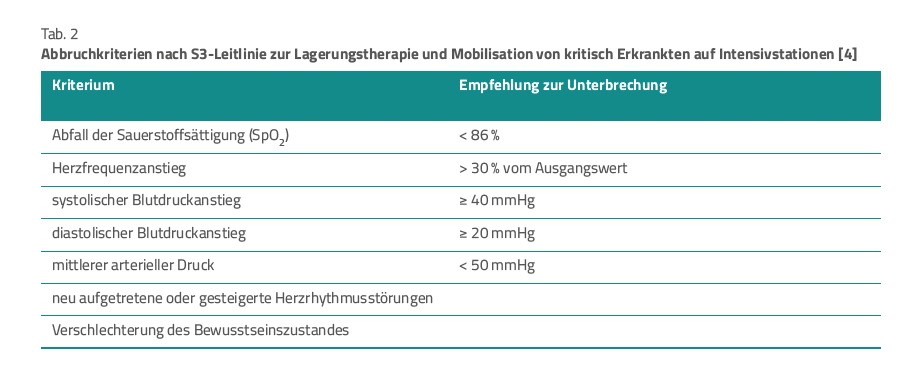

Grenzwerte zur Frühmobilisation. Genauere Grenzwerte sind aus der S3-Leitlinie zur Lagerungstherapie und Mobilisation von kritisch Erkrankten auf Intensivstationen ableitbar, indem eine ausreichende respiratorische und kardiovaskuläre Reserve (auch unter laufenden intensivmedizinischen Verfahren) vorausgesetzt werden.

Die Leitlinienautorinnen und -autoren können keine evidenzbasierte Empfehlung zu absoluten Werten als Kontraindikation für Mobilisation abgeben. Allerdings ist eine Mobilisierung zu pausieren oder abzubrechen, wenn es nach klinischer Einschätzung zu einer Gefährdung der Patienten kommt. Die Kriterien dazu sind in Tabelle 2 ersichtlich.

Assessments

Die gängigsten Assessments zum Erfassen von Vigilanz, Schmerz und Delir sind:

- RASS (Richmont Agitation and Sedation Scale)

- NRS (Numeric Rating Scale)

- BPS & BPS-NI (Behavorial Pain Scale für Intubierte und Nichtintubierte)

- CAM-ICU (Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit).

Zusätzlich gibt es praktikable Funktionsassessments, die den aktuellen funktionellen Status von Intensivpatienten valide abbilden. Hier ist besonders das CPAx-GE (The Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool) in der deutschen Übersetzung hervorzuheben. Dieses Assessment wurde ursprünglich in England entwickelt und auf Deutsch übersetzt und validiert. Es umfasst im Wesentlichen die drei Bereiche Atmung, Bewegungsübergänge und Kraftfähigkeit. Die zehn Items werden nach genauen Richtlinien mit jeweils 0 bis 5 Punkten bewertet.

In der Summe ergibt sich dann ein Wert von mindestens 0 Punkten (völlige funktionelle Abhängigkeit) bis zu 50 Punkten (funktionelle Unabhängigkeit). Das CPAx-GE hat eine sehr hohe Validität und Interrater-Realibität sowohl bei Intensivstationsaufnahme oder -entlassung als auch bei Krankenhausaustritt. Höhere CPAx-GE-Werte bei der Entlassung aus der Intensivstation sind mit einem besseren funktionellen Outcome bei Krankenhausentlassung und damit mit einer besseren funktionsbezogenen Lebensqualität assoziiert [7].

Bewegung als Delirprophylaxe

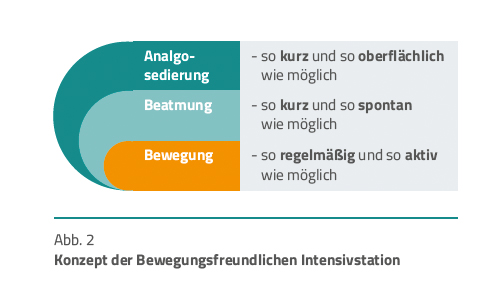

Bewegung reduziert das Delir! Das interprofessionelle Intensivteam muss sich bewusst sein, dass es mittels (Früh-)Mobilisation einen wesentlichen Beitrag zur Delirprophylaxe oder -behandlung leistet. Das Team schafft damit eine Verbesserung des funktionellen Outcomes von Intensivpatienten und infolgedessen eine Steigerung der späteren funktionsbezogenen Lebensqualität. Der Schlüssel dazu ist eine bewegungsfreundliche Intensivstation, indem Patienten anhand von individuell erstellten Mobilisationskonzepten Bewegung erleben und sich damit leichter (re)orientieren können (Abb. 2).

(Früh-)Mobilisation kann nur interprofessionell gelingen, das heißt, es muss jede und jeder Einzelne im Team mit den wesentlichen Eckpunkten des stationseigenen Mobilisationskonzepts vertraut sein. Gemeinsame Definitionen von verschiedenen Begriffen aus der Mobilisation helfen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Im Intensivteam soll sich die Ansicht durchsetzen, dass es einfach „cool“ ist, Patienten in ihren jeweiligen Bewegungsfähigkeiten zu unterstützen und zu fördern. Weiters muss das Bewusstsein geschaffen werden, dass viele kleine Schritte nötig sind, um das Ziel, mobile Patienten mit möglichst viel Selbstständigkeit, zu erreichen.

Eine Voraussetzung ist, intensivmedizinische Maßnahmen (zum Beispiel Beatmung oder Sedierung, aber auch Katheter oder Fixierungen) so gering wie möglich einzusetzen, sodass die negativen Folgekomplikationen in Form eines Post-Intensive-Care-Syndroms möglichst vermeidbar sind. Im sogenannten ABCDEF-Bundle sind alle wesentlichen Abläufe aufgeführt, um das Konzept einer bewegungsfreundlichen Intensivstation interprofessionell umsetzen zu können [8]. Die einzelnen Buchstaben beschreiben die jeweiligen Teilbereiche:

- A – assess, prevent & manage pain (Schmerzmanagement)

- B – both: spontaneous awakening & breathing trials (Beatmung: so kurz & so spontan wie möglich)

- C – choice of analgesia & sedation (Analgesie VOR Sedierung: so oberflächlich & so kurz wie möglich)

- D – delirium: assess, prevent & mange (Delirmanagement)

- E – early moblity & exercise (Bewegung: so regelmäßig & so aktiv wie möglich)

- F – family engagement (Familienzentrierte Intensivstation)

Eine funktionelle Verbesserung auf Basis eines körperlichen Trainings passiert auch bei Intensivpatienten nur bei richtig gewählten Belastungs- und Ruhezeiten. Dazu dienen geeignete Assessments, und auch das medizinische Bauchgefühl (unbewusstes Erfahrungswissen) sollte nicht außer Acht gelassen werden. Sowohl die ressourcenorientierte Bewegung als auch die (Früh-)Mobilisation sind wertvolle Bausteine in der nichtmedikamentösen Therapie von Delirpatienten.

Zu diesem Beitrag steht online eine englischsprachige Fassung als Download-PDF zur Verfügung.

[1] Hermes C (Herausgeber). Delir – Prävention, Therapie und Pflege im interprofessionellen Team. Elsevier 2023

[2] Schweickert WD, Pohlman MC, Pohlman AS et al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. Lancet 2009 May 30; 373 (9678): 1874–1882

[3] Schaller SJ, Coldewey SM et al. S3-Leitlinie: Lagerungstherapie und Mobilisation von kritisch Erkrankten auf Intensivstationen. AWMF- Register 001–015

[4] Nessizius S. Aufgaben der Physiotherapie in der Intensivmedizin [Physiotherapy in intensive care medicine]. Med Klin Intensivmed Notfmed 2014 Oct; 109 (7): 547–554

[5] Nessizius S, Rottensteiner C, Nydahl P. Frührehabilitation in der Intensivmedizin, 2. Aufl. 2023, Elsevier

[6] Hodgson C et al. Early Mobilization of Patients in Intensive Care: Organization, Communication and Safety Factors that Influence Translation into Clinical Practice.Critical Care, 2018; 22: 77

[7] Eggmann S, Verra ML, Stefanicki V et al. German version of the Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool (CPAx-GE): translation, cross-cultural adaptation, validity, and reliability. Disabil Rehabil 2022 Aug; 44 (16): 4509–4518

[8] Society of Critical Care Medicine. ICU Liberation Bundle (A-F). Im Internet: www.sccm.org/ICULiberation/ABCDEF-Bundles; Zugriff: 5.7.2024