Pflegefachpersonen aus Deutschland initiieren zusammen mit anderen Professionen Projekte, die wörtlich um die Welt gehen, erfolgreich sind und auch international Beachtung finden. Diese Projekte – fern geförderter Forschungsprojekte an Universitäten – entstanden meistens spontan im Gespräch mit Kollegen auf der Station oder innerhalb von Netzwerken. Ganz nach dem Motto: Think global, act local!

Text: PD Dr. Peter Nydahl, Matthias Thomas Exl, Sibylle Fischbacher, Lars Krüger, PD. Mag. Dr. Magdalena Hoffmann, Dr. Marie-Madlen Jeitziner, Dr. Heidi Lindroth, Dr. Keibun Liu, Florian Schimböck, Dr. Rebecca von Haken

Delir macht nicht an Landesgrenzen halt. Die Risikofaktoren für ein Delir wie Multimorbidität, ein hohes oder sehr junges Alter, Infektionen, Hypoxien und andere lassen sich auf jedem Kontinent finden. So ist es nicht überraschend, dass weltweit Mitarbeitende auf Intensivstationen mit Delir zu kämpfen haben, Fragen aufwerfen und nach Lösungen suchen.

Dabei hat sich gezeigt, dass eine internationale Zusammenarbeit sehr erfolgreich sein kann, um sich auszutauschen, zu lernen, zu forschen und zusammenzuarbeiten.

Ein Beispiel dafür ist der Welt-Delir-Tag (World Delirium Awareness Day, kurz WDAD) – seit 2016 regelmäßig am zweiten Mittwoch im März. Ziel ist es, an diesem Tag das Bewusstsein für ein Delir in der (Fach-)Öffentlichkeit zu schärfen und entsprechende Projekte durchzuführen.

Informationen zu dem jeweiligen WDAD sind unter www.deliriumday.com zu finden, dem Zusammenschluss der American Delirium Society, AustralAsian Delirium Association, European Delirium Association und dem Deutschen Delir Netzwerk.

Weltweite Delirstudie

Wir, die Autoren und Forschungsleitenden, sind zu dem Schluss gekommen, dass der WDAD ein gutes Momentum ist, um Mitarbeitende im Gesundheitswesen auf das Thema aufmerksam zu machen und auch gleichzeitig die Häufigkeit des Delirs im Krankenhaus zu erheben. An einem Stichtag, dem WDAD, wird in verschiedenen Bereichen die Delirprävalenz erfasst und das Ergebnis kommuniziert, um dadurch die Sensibilität für das Delir zu erhöhen. Ein solches Projekt hat damit viele Vorteile für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie deren Familien.

Wir haben uns gefragt, ob und wie wir die Delirprävalenz in den eigenen Gesundheitseinrichtungen, aber auch in ganz Deutschland und in Europa erfassen. Oder warum nicht gleich global?

Nach einiger Vorbereitung (Textkasten: Plan zur Entwicklung von Projekten und Netzwerken) haben wir am Weltdelirtag, 15. März 2023, eine weltweite Studie zur Delir-Prävalenz gestartet und dazu um 8.00 Uhr morgens und 20.00 Uhr abends in verschiedenen Bereichen wie Intensivstationen (ITS), Überwachungsstationen, allgemeinen Stationen, Rehaeinrichtungen und der Langzeitpflege Daten abgefragt.

Um die Datenerfassung zu erleichtern, haben wir an diesem Stichtag lediglich die Zahl aller anwesenden Patienten sowie die Zahl deliranter, nicht deliranter und nicht untersuchbarer Patienten erfasst. Zusätzlich haben wir die verfügbaren Protokolle unter anderem zu Delirmanagement, Schmerz, Sedierung, Sturz, ferner Bildungsmaßnahmen zum Delir, pharmakologische Interventionen, pflegerische und therapeutische Interventionen, Barrieren und offene Fragen zu Herausforderungen und Lösungen abgefragt.

Zu diesem Zweck haben wir nationale Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie regionale Teilnehmende rekrutiert. Jenen Teilnehmenden, die Daten von mehr als 100 Patienten sammeln konnten, boten wir eine Gruppen-Co-Autorenschaft an. Die Studie haben wir ethisch und datenschutzrechtlich begutachten lassen und beim Deutschen Register Klinischer Studien registriert. Sie wurde durch die vier Forschungsleitenden Nydahl, Lindroth, Liu und von Haken koordiniert.

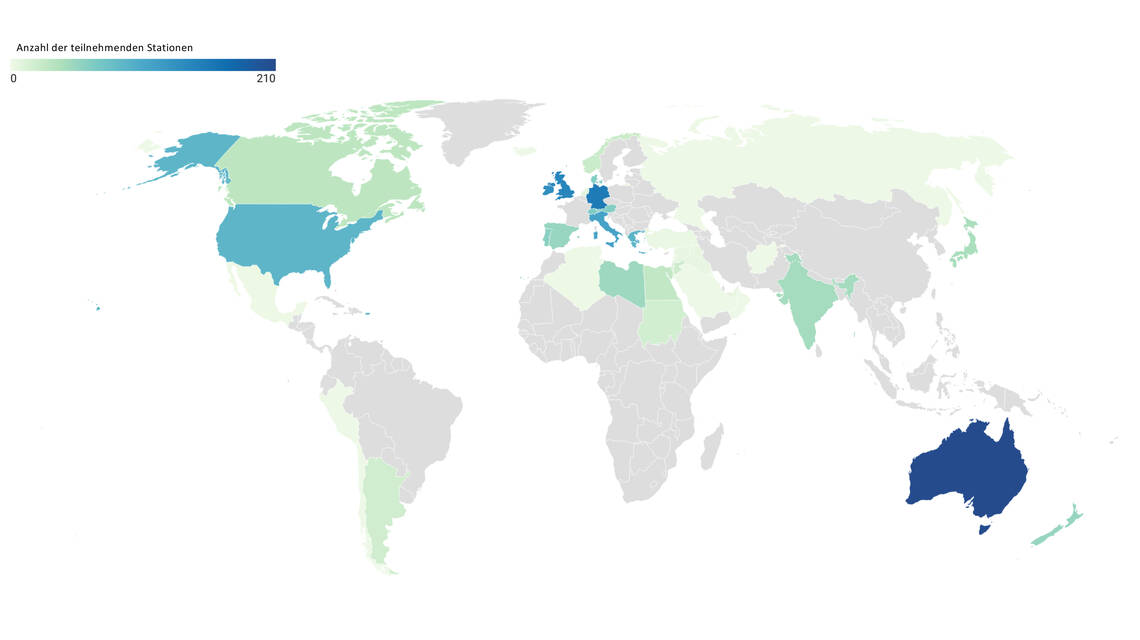

Im Ergebnis haben wir Daten aus 44 Ländern, von 1.664 Stationen und 36.048 Patienten ausgewertet (Abb.). Allgemein war weltweit jeder fünfte Patient delirant (18 Prozent, untersucht mit validierten Assessments). Validierte Delirassessments kamen in 66,7 Prozent (n = 1.110) der (Intensiv-)Stationen zur Anwendung, 18,6 Prozent (n = 310) nutzten persönliche Einschätzungen oder keine Bewertung und zehn Prozent (n = 166) verwendeten andere Bewertungsmethoden; das Vorhandensein von Protokollen ist statistisch hoch signifikant mit der Nutzung validierter Assessments und mehr Bildungsmaßnahmen verbunden [1].

Interessanterweise gab es keinen Unterschied in der Delirhäufigkeit am Morgen im Vergleich zu der am Abend. Die häufigsten pflegerischen und therapeutischen Interventionen weltweit waren Schmerzmanagement, Mobilisierung und ausreichend Flüssigkeit [2].

Subanalysen in Italien zeigten, dass mehr Bildungs- angebote mit einer höheren Delirprävalenz verbunden waren – mehr Bildung führt zu besserem Assessment und damit auch eher zu einem Erkennen von Delir –, aber auch mit besserer Leitlinienadhärenz und Umsetzung von Maßnahmen [3]. Ähnliche Ergebnisse stellten wir auch in Irland fest [4]. Häufige Barrieren wie Personalmangel sind bekannt, aber auch neuere Barrieren wie Zeitmangel für Personalschulungen und schwierig zu untersuchende Patienten wurden genannt [5].

Weitere Analysen sind zurzeit in Vorbereitung:

- Delirmanagement (Verabreichung von Benzodiazepinen!),

- Unterschiede in der Delirhäufigkeit zwischen Ländern mit hoher, mittlerer und niedriger Wirtschaftskraft: Delir kommt statistisch signifikant weniger in Ländern mit hoher Wirtschaftskraft vor,

- Delirhäufigkeit im Intensivbereich: Hinweise auf fünf wirksame pflegerische und therapeutische Interventionen

- Delirmanagement auf allgemeinen Stationen (geringere Delirprävalenz und kulturelle Unterschiede) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kosten für den Survey, die Website und Online-Tools: circa 1.000 Euro. Ideeller Nutzen und der persönliche Einsatz von vielen Personen: unbezahlbar.

Delirflagge geht um die Welt

Wir haben uns gefragt, wie wir Mitarbeitende im Gesundheitswesen weltweit miteinander verbinden und deren Achtsamkeit für ein Delir erhöhen können. Dafür haben wir eine Website ins Leben gerufen, auf der sich weltweit Delirexpertinnen und -experten oder interessierte Mitarbeitende aus Krankenhäusern registrieren konnten, die selbst ein Delirprojekt starten wollten.

Um das gemeinsame Anliegen aller zu dokumentieren, kam uns die Idee einer großen Stoffflagge mit Delirlogo: Diese Flagge wandert von Krankenhaus zu Krankenhaus. In jedem adressierten Krankenhaus führen alle interessierten Mitarbeitenden ein Projekt zum Delir durch, unterschreiben auf der Flagge und senden diese an die nächsten registrierten Teilnehmenden eines anderen Krankenhauses weiter.

Zur Sicherheit wurde das Prozedere inklusive E-Mail-Adresse auf die Flagge gedruckt. Der Flagge liegen zudem sortierte Adressenaufkleber und Informationen zur Durchführung eines Delirprojekts bei. Es haben sich für dieses Projekt über 120 Mitarbeitende aus 30 Ländern registriert. Sie alle werden per E-Mail über die Reise der Flagge auf dem Laufenden gehalten. Die „Beweisfotos“ werden auf der Website www.deliriumday.com hochgeladen.

Das Projekt hat sich in der Praxis sehr bewährt und läuft überaus erfolgreich. Die Teilnehmenden nutzen das Eintreffen und die Anwesenheit der Flagge, um Aktionen zum zu Delir starten: zum Beispiel um die Delirprävalenz im Krankenhaus zu erfassen, Vorträge zum Thema zu halten oder auch Flyer, Poster und Buttons zu verteilen.

Die Flagge startete ihre Reise am 15. März 2023 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, ist bislang durch Deutschland, die Schweiz, Österreich, Griechenland, Italien, Spanien und Portugal gereist und ist derzeit auf dem Weg nach Belgien, in die Niederlande, in das Vereinigte Königreich und weiter nach Süd- und Nordamerika, Australien, Asien und kommt dann wieder an ihren Ursprungsort zurück.

Wir haben scherzhaft erwogen, die Flagge zu Testzwecken dann mikrobiologisch untersuchen zu lassen. Parallel erfolgt ein Survey zum Projekt, und erste Ergebnisse zeigen: Das Projekt erhöht die Aufmerksamkeit für ein Delir, auch in den teilnehmenden deutschen Häusern und ist somit auf verschiedenen Ebenen erfolgreich! So führte die WDAD-Studie selbst unter unbeteiligten Mitarbeitenden zu höherer Achtsamkeit für ein Delir, die daraufhin Fragen stellten: „Warum ist Delir denn so wichtig?“; „Was können wir tun?“ Die Studie führte zu einer überaus erfolgreichen Beteiligung und Zusammenarbeit. Daraus resultierte die Einrichtung ein weltweiten Forschungsnetzwerks zum Delir, das aktuell den WDAD 2025 vorbereitet.

Kosten für Flagge, Adressenaufkleber und einmalig Porto: 76 Euro. Ideeller Nutzen: unbezahlbar.

Reorientierende Botschaften in elf Sprachen

Viele Patienten machen im Delir erschreckende Erfahrungen und schätzen Informationen von Mitarbeitenden als eher nicht vertrauenswürdig ein. Bekannte Stimmen wie die der Familie erleben sie hingegen eher als vertrauenswürdig und wahr. So zeigen Studien, dass reorientierende, positive Botschaften durch die Angehörigen das Auftreten und die Dauer eines Delirs signifikant reduzieren können [6, 7]: „Du bist hier sicher!“; „Alle Geräusche sind normal und dafür da, dass Ärzte und Pflegepersonen gut für dich sorgen können!“

Um Angehörigen eine praxisnahe Anleitung mit Beispielen zu geben, haben wir mit Unterstützung von Dr. Teresa Deffner aus Jena einen Informationsflyer mit reorientierenden Botschaften entwickelt [8]. Der Flyer wird in einem Beratungsgespräch an Angehörige übergegeben. Der Hauptteil besteht aus vier Abschnitten mit Botschaften

- zur Sicherheit und Orientierung,

- zur Umdeutung von Geräuschen und Körpererfahrungen,

- zur Beruhigung bei Agitation,

- zur Umdeutung des Denkens.

Abschließend enthält der Flyer einige Vorschläge für Familienangehörige, falls Patienten ihre Anwesenheit am Bett nicht wünschen, sowie Hinweise, wie sie ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Energie in dieser kritischen Zeit aufrechterhalten können. Um gleich Nägel mit Köpfen zu machen, haben wir den Flyer nach einem erfolgreichen Pretest mit Angehörigen und ehemaligen Patienten von nationalen und internationalen Kollegen in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Er ist nun in den folgenden Sprachen verfügbar: Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch und Spanisch.

Auf Weltreise

Die Stoffflagge mit Delirlogo reist seit ihrem Start am 15. März 2023 am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein um die Welt.

Auf www.deliriumday.com ist zu sehen, welche Länder und Krankenhäuser die Flagge bereits erreicht hat.

Der Flyer wird in einem internationalen Journal mit Supplement veröffentlicht, in dem alle Übersetzungen enthalten sind. Dies hat den Vorteil, dass es eine überprüfbare Quelle gibt, die allen zur Verfügung steht. Im Text wird explizit darauf hingewiesen, dass Mitarbeitende von Intensivstationen weltweit den Inhalt nutzen dürfen, um etwa krankenhauseigene Flyer zu erstellen. Lediglich bei der Verwendung der Inhalte zum Zwecke von Forschungsarbeiten erbitten wir eine Anfrage.

Wir stellen das Wissen allen zur Verfügung. Das ist unbezahlbar.

Netzwerken ist wichtig

Projekte der Intensivpflege können über die Landesgrenzen hinaus umgesetzt werden und Erfolg haben. Weitere Projektbeispiele:

- Buch „Delir“, das auf internationaler Kooperation basiert [9],

- ICU-Kids & Families-Projekt,

- Informationsplattform www.intensivstation.jetzt,

- Hospitationsprogramm der European federation of Critical Care Nurses association (www.efccna.org),

- Netzwerk Frühmobilisierung mit weiteren internationalen Projekten (www.icu-rehab.de),

- Tagebuchnetzwerk (www.icu-diary.org),

- Delir-Netzwerk (www.delir-netzwerk.de),

- und viele andere Projekte, in denen Intensivpflegefachpersonen global gedacht und gehandelt haben.

Was haben diese Projekte gemeinsam, wie lassen sie sich tatsächlich umsetzen? All diese Projekte benötigen interprofessionelle und interdisziplinäre Netzwerke zur Bewältigung und Umsetzung.

Natürlich ist mit dem eigenen Arbeitgeber abzusprechen, was als Dienstzeit und was als Freizeit einzuordnen ist und welche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. Vorteile für das eigene Krankenhaus (Patientensicherheit, Wissenstransfer, Qualitätsverbesserung, Außendarstellung, Kooperation & Kommunikation) haben alle genannten Projekte.

Wir empfehlen zur Projektentwicklung einen kurzen Projektplan, den eine zentrale Lenkungsgruppe mit drei bis sieben Personen managen sollte. Die Teilnehmenden des Netzwerks sollten in regelmäßigen Abständen dazu involviert und aktiv beteiligt werden, damit sie auch ein lebendiger Teil des Netzwerks sind. Wir empfehlen, dazu verschiedene Aspekte zu beachten (Textkasten: Plan zur Entwicklung von Projekten und Netzwerken). Intensivpflege ist immer Teamarbeit.

Plan zur Entwicklung von Projekten und Netzwerken

1. Eine Vision mit Fokus auf den Benefit für Patienten, Familien und/oder Mitarbeitende entwickeln und teilen.

2. Persönliche Kontakte entwickeln, vor allem mit den führenden Persönlichkeiten und Stakeholdern in dem Gebiet (auf Konferenzen, per Videokonferenz, über Dritte).

3. Ein Konzept entwickeln, das

- methodisch machbar erscheint,

- einen geringen persönlichen Aufwand für Einzelne darstellt,

- finanzierbar ist, gegebenenfalls über Fördergelder oder einfach wenig kostet,

- Vorteile für Einzelne bietet, zum Beispiel für die Interessen, Karriere oder Publikationen,

- einen Gewinn für alle darstellt, zum Beispiel die Versorgung verbessen könnte,

- Publikationen ermöglicht,

- eine Zukunftsperspektive hat und über das laufende Projekt hinaus weiterentwickelt werden kann.

4. Wenig Verwaltung, das heißt auf Verträge möglichst verzichten. Vertrauen schaffen.

5. Regelmäßige Treffen oder Videokonferenzen abhalten, inklusive Protokolle für Abwesende.

6. Eine Website und Kontaktadresse anbieten.

7. Das Netzwerk transparent machen, zum Beispiel anhand von interaktiven Karten, Namenslisten.

8. Öffentlichkeitsarbeit via Social Media mit kurzen Posts.

9. Den Status von Projekten transparent und zeitnah auf Website und Social Media kommunizieren.

Gelebte Multidisziplinarität

Auch wenn Pflegefachpersonen viele der genannten Projekte initiiert haben, gelang es im weiteren Verlauf, alle anderen behandelnden Professionen wie Physiotherapeuten, Ärzte, Psychologen zu rekrutieren, um international zu zeigen, was es für ein erfolgreiches Delirmanagement wirklich braucht: gelebte Multidisziplinarität.

Dank globaler Vernetzung werden Kommunikation und Kooperation immer einfacher. Das ermöglicht eine internationale Vernetzung und Zusammenarbeit, die viel Spaß macht und sehr motivierend ist.

[1] Nydahl P, Liu K, Bellelli G et al. A world-wide study on delirium assessments and presence of protocols. Age Ageing 2. Juli 2024;53 (7): afae129. doi: 10.1093/ageing/afae129

[2] Lindroth H, Byrnes T, Fuchita M et al. Delirium in the US: Results from 2023 cross-sectional World Delirium Awareness Day prevalence study. J Acad Consult Liaison Psychiatry 27. Juni 2024: S2667-2960(24)00067-3

[3] Ornago AM, Pinardi E, Okoye C et al. Delirium prevalence and delirium literacy across Italian hospital wards: a secondary analysis of data from the World Delirium Awareness Day 2023. Eur Geriatr Med 18. Juli 2024. doi: 10.1007/s41999-024-01019-5

[4] Azizi Z, O’Regan N, Dukelow T et al. Delirium care in hospitals in Ireland on World Delirium Awareness Day 2023. Irish Journal of Medical Science 2024

[5] Byrnes T, Gombar M, Price S et al. Delirium is Under-Detected on Routine Screening with the CAM: a Sub-Study from World Delirium Awareness Day. Delirium Communications. Published online 5. Februar 2024. doi:10.56392/001c.92219

[6] Munro CL, Cairns P, Ji M et al. Delirium prevention in critically ill adults through an automated reorientation intervention – A pilot randomized controlled trial. Heart Lung 2017; 46: 234–238

[7] Kasapoğlu ES, Enç N. Role of multicomponent non-pharmacological nursing interventions on delirium prevention: A randomized controlled study. Geriatr Nurs 2022; 44: 207–214

[8] Nydahl P, Chahdi M, Debue AS et al. You are safe here: a flyer with re-orientating messages for families of patients with delirium in the intensive care unit. Nursing in Critical Care 2024b, review

[9] Hermes C (Hrsg.). Delir. Prävention, Therapie und Pflege im interprofessionellen Team. München: Elsevier; 2023