Patienten mit Delir leiden häufig unter beängstigenden Erlebnissen und Halluzinationen. Gleichzeitig sind sie in ihrer Kommunikation beeinträchtigt und haben Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse und Erfahrungen zu äußern oder Informationen zu verstehen. Die Kommunikation mit ihnen erfordert einen einfühlsamen, patientenzentrierten Ansatz.

Für Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen und ihre Angehörigen kann ein Delir ein beängstigender Zustand sein [1]. Aufgrund von Halluzinationen und Wahnvorstellungen berichten viele Patienten, dass sie sich ängstlich und gestresst, teilweise gefangen, gefoltert oder sogar missbraucht fühlten [2]. Beispiele sind unter anderem Spinnen an der Decke, Würmer am und im Körper und Pflegefachpersonen, die sich in Vampire verwandeln und das Blut der Patienten aussaugen.

Einige Patienten können sich jahrelang an diese Erlebnisse in allen Einzelheiten und mit allen Sinnen erinnern [3]. Als medizinisches Personal vermeiden wir oft die Kommunikation mit halluzinierenden Patienten und denken eher an pharmakologische Interventionen. Aus Sicht der Patienten ist eine patientenzentrierte Kommunikation jedoch oft ein Wendepunkt im Delir und sollte als ebenso wichtig angesehen werden wie jedes andere medizinische Verfahren [2, 4].

Fallbeispiel: Herr Müller

Zu diesem Zweck verwenden wir den Ansatz der Humanizing Delirium Care und geben praktische Beispiele für die Kommunikation mit dem fiktiven Herrn Müller im Delir [5].

Johannes Müller hat sich vergangenes Jahr von seiner Arbeit als Bauunternehmer zurückgezogen und genießt das Leben mit seiner geliebten Frau Maria, zwei Kindern und drei Enkelkindern. Er hat Diabetes und einige Probleme mit seinem Herzen, aber er hatte noch keine Zeit, einen Termin bei seinem Hausarzt zu machen. Er und seine Frau besitzen ein Haus in der Nähe der Stadt, und seit seiner Berentung kümmert er sich um die Enkelkinder und den Garten.

In der Vorwoche zog er sich beim Schneiden eines Apfelbaums eine tiefe Schnittwunde am Bein zu, die zu einer Infektion und Sepsis führte. Mit hohen Infektionsparametern wurde er vor einigen Tagen ins Krankenhaus und gestern auf die Intensivstation eingeliefert. Aufgrund seines Alters und der Infektion entwickelte er ein Delir.

Heute ist Herr Müller verschwitzt, hat Fieber, erhält Antibiotika und scheint sich Sorgen zu machen, weil er nicht schlafen oder sich nicht konzentrieren kann, erwähnt, dass gelegentlich Schmetterlinge durch den Raum fliegen, und hat Schwierigkeiten, einem Gespräch zu folgen.

Humanisierung der Delirpflege

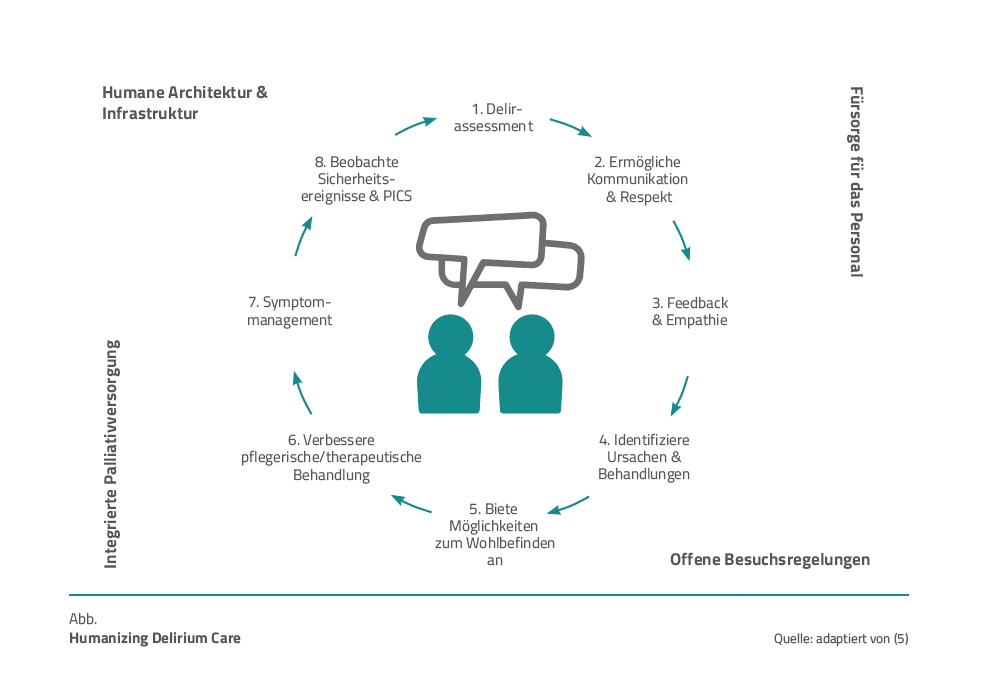

Der Ansatz von Humanizing Delirium Care beinhaltet ein personenzentriertes Management, bei dem mitfühlende und einfühlsame Mitarbeitende am Krankenbett anwesend sind [6]. Zu einer humanisierten Versorgung gehören offene Besuchsrichtlinien, eine Architektur und Infrastruktur, die den menschlichen Bedürfnissen gerecht werden, eine angemessene Pflege am Lebensende und die Unterstützung des medizinischen Personals.

Die Humanisierung der Intensivversorgung ist ein multidimensionaler Ansatz, der die Individualität jedes Patienten anerkennt, einschließlich seiner Emotionen, Werte und seiner persönlichen Geschichte. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen, er erhält Aufmerksamkeit für sein körperliches, geistiges, spirituelles und soziales Wohlbefinden und wird ermutigt, sich aktiv am Delirmanagement und an seiner allgemeinen Pflege zu beteiligen [7]. Auf diese Weise umfasst das Konzept acht Schritte und in jedem dieser Schritte ist Kommunikation unerlässlich. Wir wenden dieses Konzept auf Herrn Müller an (Abb.).

Kommunikation. Das Delir führt zu kognitiven Beeinträchtigungen und hat wahrscheinlich Auswirkungen auf die Sprache und deren Verständnis. Ein Patient im Delir verwendet bei der Kommunikation weniger Wörter als ein Patient ohne Delir. Er versteht lange, verschlungene Sätze nicht so gut wie sonst. Wenn wir mit ihm kommunizieren, verwenden wir kurze Sätze: keine Doppeldeutigkeiten, keine Ironie, keine Schachtelsätze, keine langen Listen, keine Babysprache. Pflegefachfrau Sabine Meier geht auf Herrn Müller zu, spricht ihn an und stellt Blickkontakt her.

„Herr Müller, mein Name ist Sabine Meier.“

„Ich bin heute Ihre Krankenschwester.“

„Ich kümmere mich um Sie!“

„Wie geht es Ihnen heute?“

Herr Müller seufzt, er fühlt sich nicht wohl. Er entwickelt ein Delir, daher ist es ratsam, ihn über das Delir zu informieren, die möglichen Symptome zu nennen und ihn auf ein Delir untersuchen.

Schritt 1: Delirassessment. Dieser Dialog betont das Einfühlungsvermögen, den Respekt vor der Autonomie des Patienten und die klare Kommunikation über den Zweck und den Ablauf der Delirbeurteilung. So kann sich Herr Müller gehört und verstanden fühlen und gleichzeitig seine Beteiligung an seiner eigenen Pflege sicherstellen.

„Hallo Herr Müller, ich möchte schauen, ob Sie sich wohlfühlen.“

„Herr Müller, wenn Menschen im Krankenhaus sind, fühlen sie sich manchmal etwas verwirrt oder desorientiert. Manche können nicht schlafen, haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, und einige haben sogar Halluzinationen. Haben Sie diese Symptome schon einmal bemerkt?“

„Wie geht‘s Ihnen hier? Gibt es einen unangenehmen Gedanken, der Sie beschäftigt?“

„Gibt es eine Frage, die Sie beschäftigt?“

„Lassen Sie mich testen, wie gut Sie reagieren können – nehmen wir eine einfache Aufgabe ...“

Frau Meier teilt Herrn Müller mit, dass sie die Confusion-Assessment-Methode für die Intensive Care Unit (CAM-ICU) anwenden wird. CAM-ICU ist ein Test zur Feststellung eines Deliriums. Bei nicht intubierten Patienten, die verbal kommunizieren können, sollte die Gelegenheit genutzt werden, die „Desorientierung“ zu beurteilen. Dazu gehören die Fragen „Wissen Sie, welches Datum wir heute haben?“ und die Nennung des Jahres, des Geburtsdatums, des Alters sowie des aktuellen Standorts. Die meisten nicht deliranten Patienten sind sicher in der Beantwortung dieser Fragen.

Herr Müller wird aufgefordert, zu beschreiben, was passiert ist (Schnittwunde am Bein) und welche Maßnahmen daraufhin ergriffen wurden (Einweisung ins Krankenhaus). Diese erste Bewertung der „Desorientierung“ vermittelt nicht nur einen gründlichen Eindruck von der psychischen Verfassung unseres Patienten, sondern bietet den medizinischen Fachkräften auch die Möglichkeit, an der Neuorientierung des Patienten zu arbeiten, und ist somit Teil der Delirprävention und -behandlung [8].

Schritt 2: Kommunikation und Respekt ermöglichen. Wir erleichtern die Kommunikation, indem wir Hör-, Seh- und Mobilitätshilfen bereitstellen, nonverbale Kommunikationsmittel einsetzen, Respekt zeigen und Vertrauen aufbauen. Pflegefachperson Sabine Meier nimmt sich einen Moment Zeit und behält einen ruhigen Tonfall bei. Während des gesamten Gesprächs nennt sie Herrn Müller bei seinem Namen und verwendet den Dialekt, der in der Gegend bekannt ist, um einen respektvollen und personenzentrierten Ansatz zu wahren.

„Herr Müller, tragen Sie normalerweise eine Brille oder benutzen Sie ein Hörgerät?“

„Wir möchten, dass Sie gut sehen und hören können, während Sie bei uns im Krankenhaus sind.“

„Sehen und Hören hilft uns, besser mit Ihnen zu kommunizieren.“

Schritt 3: Feedback und Empathie geben. Wir geben Feedback zum Delir und zeigen Empathie. Sabine Meier befragt Herrn Müller zu seinen Erfahrungen und hört ihm aufmerksam zu. Sie informiert ihn über häufige Delirerfahrungen. Sie zeigt Einfühlungsvermögen, indem sie seine Hand hält, seinen Bedenken aktiv zuhört, die von ihm gezeigten Gefühle widerspiegelt und auf sanfte sowie unterstützende Weise Informationen über das Delir vermittelt.

Es ist wichtig, Herrn Müller mit Geduld und Freundlichkeit zu begegnen, ohne mit ihm zu sprechen, als sei er ein Baby oder unfähig, Worte zu verstehen. Er kann zwar verstehen, was wir sagen, aber aufgrund des Delirs kann es sein, dass er die Worte nicht vollständig verarbeitet.

„Hallo Herr Müller. Mein Name ist Sabine Meier und Sie befinden sich auf der Intensivstation.“

(Nimmt die Hand des Patienten und tröstet ihn, indem sie sich auf Augenhöhe neben ihn setzt und nicht auf ihn herabsieht.)

„Sie sind hier in Sicherheit.“

„Ich verstehe, dass Sie sich vielleicht sehr ängstlich fühlen.“

„Ich bin hier, und Sie sind in Sicherheit.“

„Ich weiß, dass Sie vielleicht seltsame und ungewöhnliche Dinge wie Schmetterlinge sehen, aber ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in Sicherheit sind.“

„Möchten Sie über das, was Sie sehen, mit mir sprechen?“

„Ich verstehe, dass Sie einige beängstigende und verwirrende Dinge gesehen haben, die Sie wahrscheinlich nur schwer begreifen können.“

„Ich möchte Sie wissen lassen, dass Sie in Sicherheit sind und dass die Dinge, die Sie gesehen haben, nicht real sind, auch wenn sie sich real anfühlen mögen.“

Dieser Ansatz hilft dem Patienten, sich in einer schwierigen Zeit verstanden, bestätigt und beruhigt zu fühlen.

Schritt 4: Ermittlung der Ursachen für das Delir und Behandlung. Die Pflegefachperson Sabine Meier und der Arzt Dr. Miller ermitteln die Ursachen des Delirs und berücksichtigen die zugrunde liegenden medizinischen Bedingungen, die Medikation und andere Faktoren. Nach einer Beratung seitens der Mikrobiologie ändern sie die Antibiotika, reduzieren die Anticholinergika und fragen seine Ehefrau nach den Schlafgewohnheiten. Sie stimmen die Maßnahmen auf die Bedürfnisse von Herrn Müller ab, beziehen ihn in die Entscheidungsfindung ein und gewährleisten die Kontinuität der Versorgung.

„Herr Müller, wir möchten, dass Sie verstehen, dass Ihr mentaler Zustand etwas ist, das hier sehr häufig vorkommt.“

„Es ist ein überschießender Versuch Ihres Gehirns, diese Infektion abzuwehren.“

„Wir schützen Sie und reduzieren jeden zusätzlichen Stress, unnötige Katheter, Drähte und Medikamente.“

„Natürlich werden wir Sie aus dem Bett holen.“

„Ihre Familie ist jederzeit willkommen.“

„Wir haben ein Zimmer für ein Familienmitglied, wenn das für Sie eine Option ist.“

Bei diesem Ansatz werden Leitlinien mit den Grundsätzen der personenzentrierten Pflege für ein wirksames Management kombiniert.

Schritt 5: Wahlmöglichkeiten für das Wohlbefinden anbieten. Wir bieten Möglichkeiten zum Wohlbefinden und zur Reduzierung des Stresses an, indem wir auf belastende Erlebnisse oder Halluzinationen eingehen, persönliche Gewohnheiten und Bewältigung ermöglichen, Sicherheit und Vertrauen gewährleisten, Primary Nursing anwenden und häufige, proaktive Neubewertungen vornehmen.

„Hallo Herr Müller, mein Name ist Sabine Meier, ich bin die Nachtschwester. Es ist jetzt 22.00 Uhr und Ihre Frau hat mir gesagt, dass das Ihre normale Schlafenszeit ist. Soll ich alles für Ihre Nachtruhe vorbereiten?“

„Ich gebe Ihnen Ihre intravenösen Antibiotika und dann sagen Sie mir, auf welcher Seite Sie einschlafen möchten.“

„Ihre Frau hat Ihr kleines Schlafkissen von zu Hause mitgebracht.“

„Alle Geräusche und Stimmen, die Sie hören, unter- stützen die Verbesserung Ihres Zustands und Ihrer Gesundheit.“

„Ich werde regelmäßig nach Ihnen sehen, ob Sie etwas brauchen.“

„Sie können sich entspannen und schlafen.“

Die Verbesserung des Wohlbefindens und die Verringerung des mit dem Delir verbundenen Stresses ermöglichen dem Patienten die Bewältigung und Zusammenarbeit mit dem Team.

Schritt 6: Verbesserung der nicht pharmakologischen Behandlung. Wir erleichtern die Einbeziehung von Herrn Müllers Familie, indem wir ihn aufklären und unterstützen, seine Mobilisierung fördern, auf seine Flüssigkeitszufuhr und seine Bedürfnisse eingehen, Tagebücher auf der Intensivstation führen, um das Post-Intensivpflege-Syndrom (PICS) zu lindern, die Schlafqualität durch individuelle Ansätze zu verbessern, Störungen durch die Umgebung wie Licht und Lärm zu minimieren und weitere Maßnahmen durchzuführen.

„Hallo, Herr Müller. Ich bin es, Schwester Sabine Meier. Wie geht es Ihnen heute?“

„Ihr Sohn hat mir erzählt, dass Sie klassische Musik mögen. Soll ich Ihren iPod holen und Sie hören etwas Musik, während Sie im Sessel sitzen?“

„Möchten Sie heute Nachmittag die Intensivstation kurz verlassen und einen kurzen Spaziergang mit Ihrer Familie machen?“

Die meisten Intensivpflegeteams bieten bereits vielfältige Interventionspakete zur Vorbeugung und Behandlung des Delirs an. Die Anpassung dieser Maßnahmen an die Persönlichkeit und die Gewohnheiten Herrn Müllers ist das nächste Level!

Schritt 7: Symptommanagement. Herr Müller hat keine schweren Symptome, abgesehen von der Schlaflosigkeit in der zurückliegenden Nacht. Wir müssen uns um seine Delirrisiken kümmern und die wahrscheinlichen Symptome bewerten. Dazu können Unruhe, vegetative Symptome, psychotische Symptome, Angstzustände und Schlaflosigkeit gehören. Neben nicht pharmakologischen Interventionen können erste symptomspezifische Medikamente angebracht sein. Dazu können niedrig dosierte hochpotente Antipsychotika gegen Halluzinationen oder mittelpotente Neuroleptika zur Schlafförderung gehören.

„Herr Müller, wie haben Sie letzte Nacht geschlafen?“

„Hatten Sie letzte Nacht irgendwelche Schlafstörungen oder Halluzinationen?“

„Wie können wir Ihre Schlafgewohnheiten hier auf der Intensivstation verbessern?“

„Nehmen Sie irgendwelche Medikamente zum Schlafen?“

„Ich würde gern mit Ihnen über Schlafmittel sprechen, um Ihre Stimmung und Wahrnehmung zu verbessern.“

„Ich gebe Ihnen jetzt ein Schlafmittel. Sie werden in ein paar Minuten einschlafen. Ich werde mich die ganze Nacht um Sie kümmern und Sie beschützen!“

Das Gespräch ist an die Symptome des Patienten anzupassen. Die Antworten tragen zur Verbesserung des Symptommanagements bei und führen nicht immer zu einer pharmakologischen Intervention. Die Einbeziehung des Patienten in das Symptommanagement fördert seine Wahrnehmung, seine Würde und Selbstvertrauen und kann bei der Bewältigung helfen.

Schritt 8: Vermeiden von Sicherheitsereignissen und PICS. Herr Müller befindet sich im Delir, und dank unserer Kommunikation ist er gut informiert und scheint mit der Situation zurechtzukommen. Nichtsdestotrotz monitoren wir unerwünschte Ereignisse, wie körperliche Einschränkungen, Immobilität, Schmerzen, Durst, Stürze, das Entfernen von Zu- und Ableitungen, beängstigende Erlebnisse und das PICS.

„Ich verstehe, dass dies verwirrend ist, Herr Müller.“

„Sie sind im Krankenhaus und befinden sich im Delir.“

„Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Atmen Sie tief durch und wissen Sie, dass Sie in Sicherheit sind.“

„Herr Müller, wir müssen diese weichen Fesseln verwenden, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich Ihre Infusionsschläuche entfernen. Sie sind wie Handschuhe; sie sind warm und schützen.“

„Es ist zu Ihrer Sicherheit, und wir werden häufig nach Ihnen sehen, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht. Und sobald wie möglich werden sie entfernt!“

Fixierungen sind mitunter zum Eigenschutz notwendig, und der Patient erinnert sich zum Teil jahrelang daran. Eine patientenzentrierte Kommunikation mit Erklärung kann einem Patienten helfen, eher diese Erfahrungen zu verstehen und die Risiken für PICS zu verringern.

Verbesserter Zustand

Wir laden die Familie ein, Informationen mit uns zu teilen. Seine Frau und sein Sohn verbringen Stunden mit ihm, machen Witze mit ihm, helfen bei der Mobilisierung und beim Trinken und beschützen ihn manchmal bei seinen Nickerchen. Am späten Abend gehen sie nach Hause, um zu schlafen, machen aber noch einen kurzen Videoanruf von zu Hause, um sich gute Nacht zu sagen.

Herr Müller ist zufrieden und zuversichtlich, er kann mit wenigen Unterbrechungen, aber ohne Medikament schlafen, und die Schmetterlinge fliegen davon. Am nächsten Tag verbessert sich sein Zustand, und er fragt sich, was passiert war. Wir bieten ihm an, sein Intensivtagebuch zu lesen.

Kommunikation ist der Schlüssel [9, 10]. Humanizing Delirium Care ist ein proaktiver Ansatz, der die Sichtweise und die Persönlichkeit des Patienten berücksichtigt und den Patienten als aktiven Partner in die Prävention und Behandlung von Delir einbezieht.

Zu diesem Beitrag steht online eine englischsprachige Fassung als Download-PDF zur Verfügung.

[1] Wilson JE, Mart MF, Cunningham C et al. Delirium. Nature Reviews Disease Primers 2020; 6 (1): 90

[2] Richards D. Transitioning to reality: the diary of an ARDS survivor. Intensive Care Med 2023

[3] Gallie L. Delirium: name it, say it-loud and clear. Intensive Care Med 2024; 50 (2): 314–316

[4] Falk A, Stenman M, Kåhlin J et al. Suffering in silence – Cardiac surgery patients recalling hypoactive delirium a qualitative descriptive study. Intensive Crit Care Nurs 2023; 79: 103493

[5] Nydahl P, Ely EW, Heras-La Calle G. Humanizing Delirium Care. Intensive Care Med 2024; 50 (3): 469–471

[6] Nin Vaeza N, Martin Delgado MC, Heras-La Calle G. Humanizing Intensive Care: Toward a Human-Centered Care ICU Model. Crit Care Med 2020; 48 (3): 385–390

[7] Heras-La Calle G, Oviés ÁA, Tello VG. A plan for improving the humanisation of intensive care units. Intensive Care Med 2017; 43 (4): 547–549

[8] Guenther U, Wolke M, Hansen HC et al. [Disorientation and delirium assessment: A secondary analysis of a prospective, observational study]. Medizinische Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin 2021. doi: 10.1007/s00063-021-00850-z

[9] Kotfis K, van Diem-Zaal I, Roberson SW et al. The future of intensive care: delirium should no longer be an issue. Crit Care 2022; 26 (1): 200

[10] Hermes C. Delir. Prävention, Therapie und Pflege im interprofessionellen Team. München: Elsevier; 2023