Gerade in Anästhesie und Intensivmedizin ist der Umgang mit Blut und Blutprodukten alltäglich. In fachlicher und rechtlicher Sicht ist das Thema durchaus komplex. Der Autor stellt einige transfusionsmedizinische Grundlagen sowie Blutkomponenten und praktische Vorgehensweisen vor.

Wie kaum ein anderes Fachgebiet in der Medizin ist das Transfusionswesen an Gesetze, Richtlinien und Leitlinien geknüpft (Textkasten: Rechtliche Grundlagen). Für praktisch jeden Arbeitsschritt von der Indikationsstellung bis zur Verabreichung des Blutprodukts gibt es konkrete Vorgaben, was zu tun und zu unterlassen ist. Manches davon spielt sich im Tagesgeschäft eher im Verborgenen ab. Der erste Berührungspunkt mit dem Thema ist oftmals der Zeitpunkt, an dem die Pflegefachperson gebeten wird, eine Blutkonserve für eine bestimmte Patientin oder einen bestimmten Patienten aus dem Kühl- beziehungsweise Gefrierschrank zu holen. Daher stellt der Autor zunächst die wichtigsten Blutkomponenten und ihre Eigenschaften vor.

Blutkomponenten

Blutkomponenten sind

- zellhaltige Blutprodukte – nämlich Erythrozyten-, Thrombozyten- und Leukozytenkonzentrate – sowie

- therapeutisches Plasma.

Ihre Applikation wird als Transfusion bezeichnet.

Wichtig zu wissen: In den deutschsprachigen Ländern werden die Blutprodukte nur in Form der einzelnen Blutkomponenten transfundiert. Dies ermöglicht unter anderem eine gezielte Transfusion je nach Indikationsstellung.

Erythrozytenkonzentrate (EK)

- Inhalt: EK enthalten im Wesentlichen funktionell intakte Erythrozyten. Der Hämatokrit (Anteil der Zellen am Gesamtvolumen) beträgt durchschnittlich 50–70 Prozent. Weiterhin ist in EK eine sogenannte Additivlösung enthalten, die den Erythrozytenstoffwechsel mit Substraten unterstützt und dem Alterungsprozess entgegenwirkt.

- Indikation: Das EK ist das wichtigste Blutprodukt. Ziel der Transfusion ist stets die Behebung eines Mangels an Erythrozyten (Anämie). Jedoch basiert die Indikationsstellung auf verschiedenen Faktoren und hängt nicht nur vom Hämoglobin-(Hb-) oder Hämatokrit-(Hk-)Wert ab. Praktisch spielt etwa die Ursache der Anämie eine Rolle, die Geschwindigkeit des Blutverlusts und die Fähigkeiten des Patienten, den verminderten Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut zu kompensieren.

- Transfusion: EK sind AB0-gleich zu transfundieren. In Ausnahmefällen ist AB0-ungleich, jedoch AB0-kompatibel zu transfundieren. Die Entscheidung über solche Ausnahmen trifft das Labor (Tab. 1). Nachdem das EK eröffnet („angestochen“) wurde, ist es innerhalb von sechs Stunden zu transfundieren. Die Beimischung eines Medikaments oder einer Infusionslösung in das Blutprodukt ist verboten. Nach der Transfusion ist das Behältnis mit dem Rest Blut steril zu verschließen – entweder abklemmen oder mit einem dafür geeigneten Verschlussstopfen versehen. Das Behältnis (die leere Blutkonserve) ist dann 24 Stunden bei 1 °C bis 10 °C aufzubewahren.

Wichtig zu wissen: Eine regelhafte Aufwärmung von EK ist vor der Verabreichung nicht erforderlich. Ausnahmen davon sind beispielsweise Patienten, die eine Kälteagglutininkrankheit haben oder auf Kältereiz mit einem Vasospasmus reagieren. Eine weitere Ausnahme ist die Massivtransfusion mit einer Zufuhr von mehr als 50 ml EK pro Minute. Gleiches gilt für Patienten, die bereits vor der Transfusion unterkühlt sind. Für die Transfusion ist ein Standard-Makrofilter (Porengröße 170–230 μm nach DIN 58360) zu verwenden.

- Lagerung: Die Haltbarkeit eines EK beträgt 28–49 Tage bei sachgemäßer Lagerung (im erschütterungsfreien Spezialkühlschrank mit Notstromanschluss und Temperaturüberwachung) und einer Temperatur von 2 °C bis 6 °C. Jedoch haben Untersuchungen in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich die Lagerung der Erythrozyten negativ auf ihre Eigenschaften auswirkt. Mit anderen Worten: Je jünger die Konserven sind, desto „besser“ sind sie.

Therapeutisches Plasma (FFP, GFP)

- Eigenschaften: Fresh frozen plasma (FFP), auch als gefrorenes Frischplasma bezeichnet (GFP), enthält alle Gerinnungsfaktoren und Inhibitoren der Hämostase, die nach dem Auftauen noch mindestens 70 Prozent ihrer ursprünglichen Aktivität besitzen müssen.

- Indikation/Kontraindikation: Ein Einsatzgebiet ist der Plasmaersatz nach schweren Blutverlusten, andere Indikationen sind zum Beispiel die Not- wendigkeit, die Plasmaaktivität der Gerinnungs- faktoren V und XI oder des Von-Willebrand- Faktors anzuheben, da für deren Substitution noch keine zugelassenen Konzentrate verfügbar sind.

- Transfusion: Da keine Erythrozyten mehr ent- halten sind, ist nur auf die Blutgruppenidentität zu achten. Es ist AB0-gleich, in Ausnahmefällen AB0-kompatibel zu transfundieren, der Rhesusfaktor spielt keine Rolle (Tab. 2).

- Lagerung: Die Lagerung muss bei unterhalb von –30 °C (±3 °C) oder gemäß Zulassung erfolgen. Das gefrorene Frischplasma ist bis zu drei Jahre haltbar.

Wichtig zu wissen: Das FFP/GFP ist erst unmittelbar vor Gebrauch in dafür vorgesehenen Geräten aufzutauen (zum Beispiel Plasmatherm®) oder im dafür zugelassenen „Mikrowellenofen“ (MWO). Es ist der gleiche Standard-Makrofilter (Porengröße 170–230 μm nach DIN 58360) zu verwenden, der auch für EK einzusetzen ist. Das Auftauen darf keinesfalls im Wasserbad (zum Beispiel Waschbecken) erfolgen; dabei können unvorhersehbare Präparateveränderungen auftreten.

Thrombozytenkonzentrate (TK)

- Eigenschaften: TK enthalten funktionell intakte Thrombozyten von einem einzelnen oder mehreren Blutspendern. Die Thrombozytenzahl beträgt 2–4 × 1011 Thrombozyten und 200–400 ml Plasma oder eine entsprechende Mischung aus Plasma und einer additiven Lösung. Weiterhin ist eine geringe Menge Erythrozyten enthalten.

- Indikation: Zu unterscheiden ist die therapeutische von der prophylaktischen Indikation.

– Therapeutisch: Ein Patient mit Thrombozytenmangel blutet und die Thrombozytentransfusion soll die Blutung stoppen.

– Prophylaktisch: Die Thrombozytentransfusion soll bei einem Patienten mit Thrombozytenmangel einer Blutung vorbeugen.

Wichtig zu wissen: Bei normaler Thrombozytenfunktion ist für die meisten Eingriffe eine Thrombozytenkonzentration von 50.000/μl ausreichend. Für neurochirurgische Eingriffe oder Eingriffe mit sehr hohem Blutungsrisiko ist meist eine Konzentration von 70.000–100.000/μl anzustreben. Die Querschnittsleitlinien der Bundesärztekammer gehen detailliert auf Einzelheiten ein [3].

- Transfusion: Obwohl auch AB0-ungleiche TK verabreicht werden können, ist noch ungeklärt, ob dies eine klinisch relevante Beeinträchtigung des Immunsystems hervorruft und ob der Körper AB0-inkompatible Thrombozyten schneller als AB0-identische abbaut. Daher sind AB0-identische TK zu bevorzugen (Tab. 3).

Wichtig zu wissen: Eine Faustformel besagt, dass ein TK bei Erwachsenen den Thrombozytenwert eine Stunde nach Transfusion um etwa 20.000–40.000/μl ansteigen lässt. Eine bis zwei Stunden nach einer TK-Transfusion, spätestens jedoch am nächsten Morgen, ist die Thrombozytenzahl im Blut des Patienten zu kontrollieren. Die Begründung dafür ist, dass die Transfusion nicht immer zum gewünschten Anstieg der Thrombozytenzahl im Blut des Patienten führt.

- Lagerung: Eine Lagerung im EK-Spezialkühlschrank ist verboten! Die Lagerung erfolgt in speziellen Thrombozytenkühlschränken, die eine Lagerungstemperatur von 22 °C (±2 °C) gewährleisten und im Falle einer Abweichung Alarm auslösen. Eine kühlere Lagerung schädigt die Thrombozyten, woraus eine geringere Überlebenszeit im Körper des Empfängers resultiert. Die Lagerung muss unter ständiger Agitation erfolgen, das heißt, die Konserve ist ständig zu bewegen (30 horizontale Bewegungen in beide Richtungen pro Minute). Dadurch bleiben die Thrombozyten „in Lösung“ (suspendiert). Anderenfalls aktivieren sie sich gegenseitig und werden funktionsuntüchtig. Ein TK ist maximal vier Tage haltbar.

Wichtig zu wissen: Nach Auslieferung sind die Thrombozyten unmittelbar zu verabreichen. Vor der Transfusion ist das TK vorsichtig zu durchmischen: sanft hin- und herkippen oder vorsichtig einige Male rotieren, aber keinesfalls schütteln. TK sind, wenn möglich, zügig über einen separaten Zugang zu transfundieren.

Transfusion bei Lebensgefahr

Das Ergebnis der Blutgruppenbestimmung und die Testung der Spenderkonserven kann bei lebensgefährlichen Blutverlusten, wie sie im Schockraum oder im OP vorkommen, nicht immer abgewartet werden. In diesen Fällen ist es wichtig zu wissen, welche Erythrozyten oder welches Plasma zu verabreichen sind. Dabei gilt:

- Erythrozytenkonzentrate der Blutgruppe 0 Rh-negativ sind Universalspender, sie können bei Lebensgefahr jedem Patienten verabreicht werden.

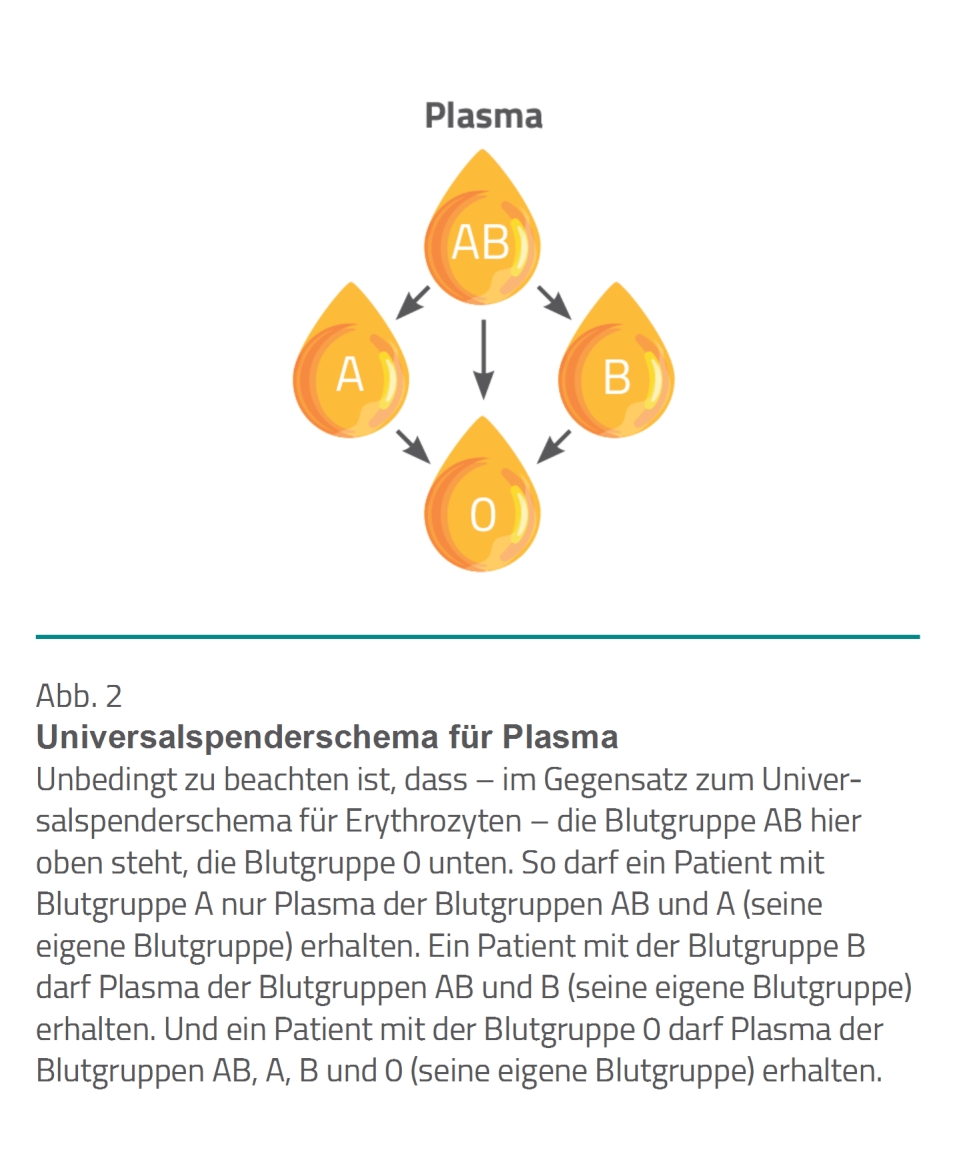

- Plasmen der Blutgruppe AB sind Universalspender, sie können bei Lebensgefahr jedem Patienten verabreicht werden.

Es mag etwas verwirrend sein, dass Erythrozyten der Blutgruppe 0 Universalspender sind, während für Plasmen die Blutgruppe AB gilt. Es gilt für

- Blutspender: Die Eigenschaften der Erythrozyten und des Plasmas sind – als Spender-Blutkonserve verabreicht – getrennt zu betrachten, denn infolge der Aufteilung in Blutkomponenten werden entweder nur Erythrozyten oder nur Plasma verabreicht. Es gibt also „Ery-Eigenschaften“ und „Plasma-Eigenschaften“.

- Blutempfänger: Der Empfänger der Konserve ist hingegen als Ganzes zu betrachten, denn sein Blut enthält sowohl Erythrozyten als auch Antikörper (im Serum).

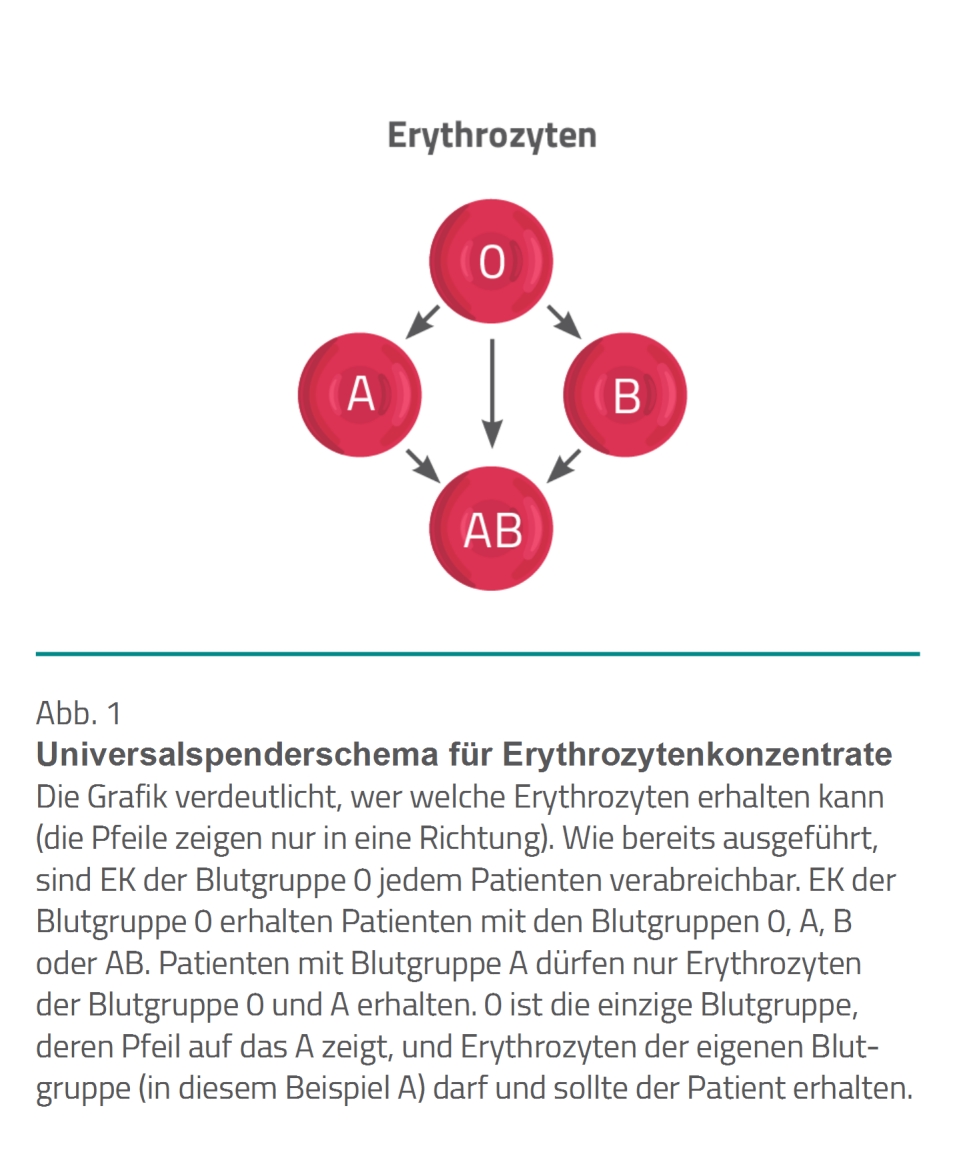

Konservenmangel. Wenngleich es nicht immer so dramatisch ist, notfallmäßig 0-Rh-negativ-Erythrozyten oder AB-Plasma verabreichen zu müssen, kann doch ein Mangel an verfügbaren Konserven dazu führen, dass keine AB0-gleiche Transfusion möglich ist. Wie ausgeführt, ist dann ausnahmsweise AB0- kompatibel zu transfundieren (Tab. 1 und 2, Abb. 1 und 2).

Arbeitsprozess von der Indikation bis zur Bluttransfusion

- Indikationsstellung, Dokumentation: Gemäß Richtlinie Hämotherapie darf nur ein Arzt mit entsprechendem Fachwissen und Erfahrung eine Blutkonserve anfordern (verordnen) und verabreichen. Der Untersuchungsauftrag muss vollständig – einschließlich Entnahmedatum – ausgefüllt und die abnehmende Person identifizierbar sein. Aus dem Untersuchungsauftrag muss eindeutig hervorgehen, wer der anfordernde Arzt ist. Dieser ist für die Identität der Blutprobe verantwortlich.

- Entnahme des Patientenbluts: Um Verwechslungen auszuschließen, müssen die Patientenaufkleber (Name, Vorname, Geburtsdatum) vor der Blutentnahme auf die für transfusionsserologische Untersuchungen zu verwendenden Röhrchen aufgeklebt sein. Diese Vorschrift gilt auch im Notfall. Eine Blutentnahme in unbeschriftete Röhrchen und ein späteres Aufkleben der Patientenaufkleber auf die Röhrchen beinhalten das Risiko einer Verwechslung [6]. Eine für die Blutgruppenbestimmung entnommene Blutprobe darf nur für diesen Zweck verwendet werden.

- Blutgruppenserologische Untersuchung mit Bestimmung der Blutgruppe, des Rh-Faktors, des Antikörpersuchtests (AKS) und der Kreuzprobe: Diese Untersuchungen erfolgen alle im Labor. Die Kreuzprobe wird auch serologische Verträglichkeitsprobe genannt. Dabei ist vor einer Bluttransfusion zu testen, ob der Empfänger das Spenderblut verträgt – daher die Bezeichnung Verträglichkeitsprobe. Die Kreuzprobe ist für 72 Stunden nach dem Entnahmezeitpunkt gültig. Auf dem Konservenbegleitschein ist die Dauer der Gültigkeit ersichtlich.

Gefäßzugang. Zur Verabreichung der Transfusion benötigt der Patient einen Gefäßzugang. Vorgehen der Wahl ist ein eigens gelegter periphervenöser Zugang oder ein eigener Schenkel des ZVK. Vor Einsatz eines ZVK ist das für die Transfusion verwendete Lumen (der „Schenkel“) ausreichend mit physiologischer Kochsalzlösung zu spülen. Nach Ende der Transfusion ist das Lumen wieder auf gleiche Weise zu spülen – erst dann dürfen Medikamente oder Infusionslösungen darüber verabreicht werden.

- Einwilligung: Bevor der behandelnde Arzt Blutprodukte überträgt, muss der Patient eine Aufklärung erhalten und ein schriftliches Einverständnis gegeben haben. Ist dies in einer Notsituation nicht möglich, muss der Patient die sogenannte nachträgliche Sicherheitsaufklärung erhalten.

- Bedside-Test (AB0- und AB0-D-Bestimmung): Der Bedside-Test erfolgt direkt am Patienten (am Bett = Bedside) unter Aufsicht des Arztes oder von ihm selbst vorgenommen. Dazu wird frisches Blut entnommen. Seine Gültigkeit umfasst die Dauer einer Transfusionsserie. Übernimmt währenddessen ein anderer Arzt die Betreuung des Patienten, ist der Bedside-Test unter seiner Aufsicht zu wiederholen. Der Bedside-Test dient der Bestimmung der Blutgruppe des Patienten im AB0-System, gegebenenfalls auch des Rhesus-Faktors (positiv oder negativ). Dabei wird der Patient getestet, nicht die Konserve. Ausnahme: Eigenblut, hier muss auch (aber nicht nur!) die Konserve getestet werden.

Wichtig zu wissen: Der Bedside-Test ist die letzte Chance, eine AB0-inkompatible Fehltransfusion zu vermeiden und muss daher ausnahmslos erfolgen, auch in Notfällen! Das Ergebnis ist schriftlich zu dokumentieren. Die Unterlassung des Bedside-Tests und die fehlende Dokumentation des Ergebnisses stellen einen ärztlichen Kunstfehler dar!

- Kontrolle von Konserve und Konservenbegleitschein: Jede Konserve wird gemeinsam mit einem Dokument („Konservenbegleitschein“) ausgeliefert. Der transfundierende Arzt muss dieses Dokument vor der Verabreichung der Konserve überprüfen und den Namen, Vornamen und das Geburtsdatum auf dem Begleitschein mit den Daten des Empfängers (also des Patienten) vergleichen. CIRS-Berichte zeigen jedoch, dass dies nicht immer erfolgt [7, 8, 9, 10]. Sollte der Arzt dabei Abweichungen feststellen, darf die Konserve nicht verabreicht werden. Auf der Blutkonserve ist ein Zahlencode, die sogenannte Chargennummer. Diese Nummer muss mit dem Konservenbegleitschein verglichen werden und übereinstimmen. Auch Blutkonserven haben ein Verfallsdatum. Zur Kontrolle vor Verabreichung der Konserve gehört die Kontrolle des Verfallsdatums. Die Blutkonserve darf keine auffällige Verfärbung, Gerinnsel oder Beschädigung aufweisen. Für alle Produkte gilt, dass der Beutel intakt sein muss.

Bedside-Test

Der Testvorgang erfolgt nicht immer korrekt, wie online verfügbare CIRS-Berichte belegen [11, 12, 13]. Offensichtlich ist auch nicht jedem Anwender die Gebrauchsanleitung der Testkarten bekannt. Im Folgenden eine Kurzbeschreibung zur Handhabung der Testkarten zweier Hersteller.

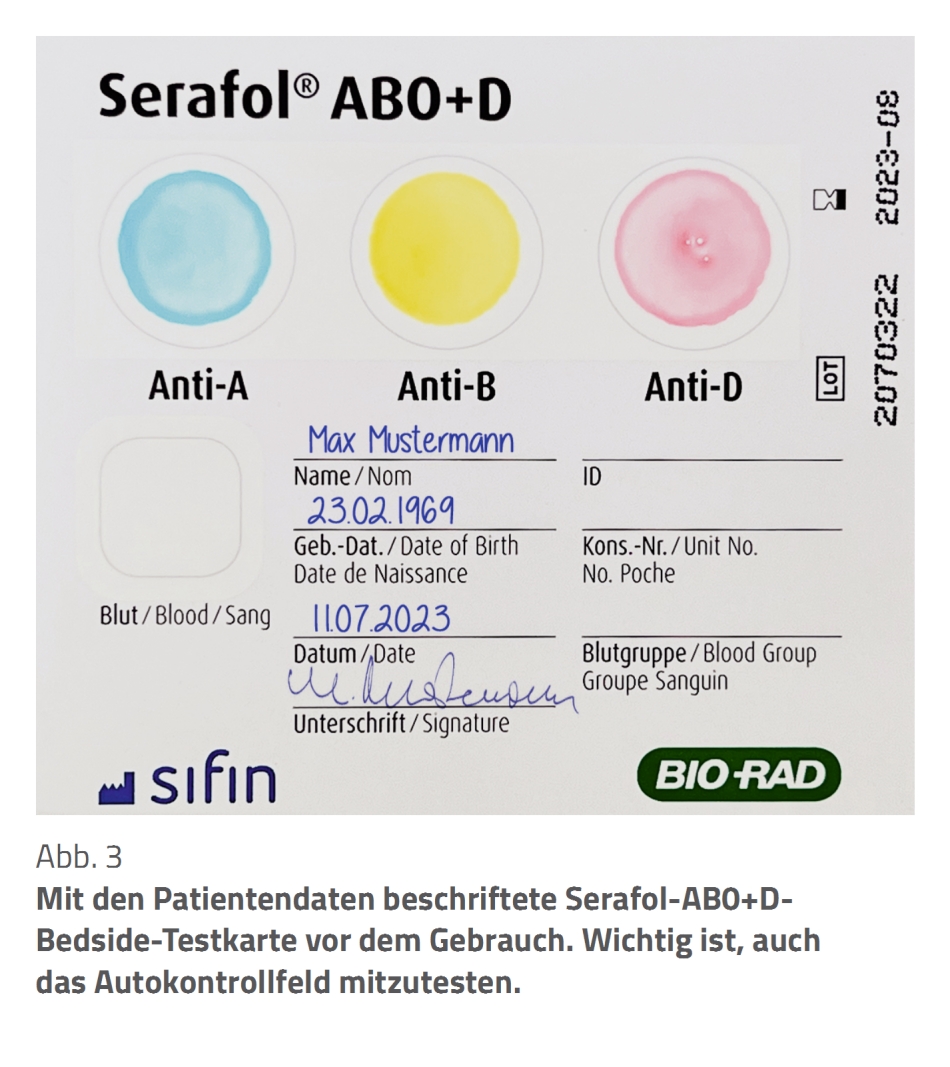

- Serafol-AB0 D-Testkarten: Auf jedes Reaktionsfeld (Anti-A, Anti-B, Anti-D) und auch auf das Feld mit der Beschriftung „Blut/Blood/Sang“ (das Autokontrollfeld) ist zunächst ein Tropfen Patientenblut und danach ein Tropfen isotone Kochsalzlösung (oder Trinkwasser) zu geben (Abb. 3).

Der Hersteller der Serafol-Testkarten empfiehlt, dass Anwender sich an diese Reihenfolge halten, die so in der Gebrauchsanleitung beschrieben ist, um keine zusätzlichen Fehlerquellen einzubringen. Jedes Feld ist dann für circa 30 Sekunden mit einem Stäbchen zu rühren, bis das Reagenz vollständig gelöst ist. Dabei ist für jedes Feld ein neues Stäbchenende zu benutzen. Alternativ ist das Stäbchen sorgfältig zu reinigen, da es sonst zur Verschleppung der Antikörper kommt. Ist dies erledigt, ist die Karte für etwa 30 bis 60 Sekunden leicht zu schwenken, sodass die Tropfen in kreisender Bewegung sind. Eine bestimmte Reaktion in einem der Reaktionsfelder zeigt an, dass das Antiserum mit den Erythrozyten des Bluttropfens reagiert hat. Sie wird Agglutination (oder auch Hämagglutination) genannt und hat ein typisches Aussehen. Der Begriff bedeutet sinngemäß Verklebung oder Verklumpung (Abb. 4).

Wichtig zu wissen: Laut Hersteller hat das Autokontrollfeld die wichtigste Funktion in Bezug auf die Gültigkeit oder Verwertbarkeit des Testes. Ist im Autokontrollfeld die Reaktion nicht negativ, ist der gesamte Test ungültig! Ursachen dafür können sein: Handlingfehler, Kälteagglutinine, Geldrollenbildung, Abnahmefehler (zum Beispiel aus einem Dreiwegehahn bei laufender Infusion).

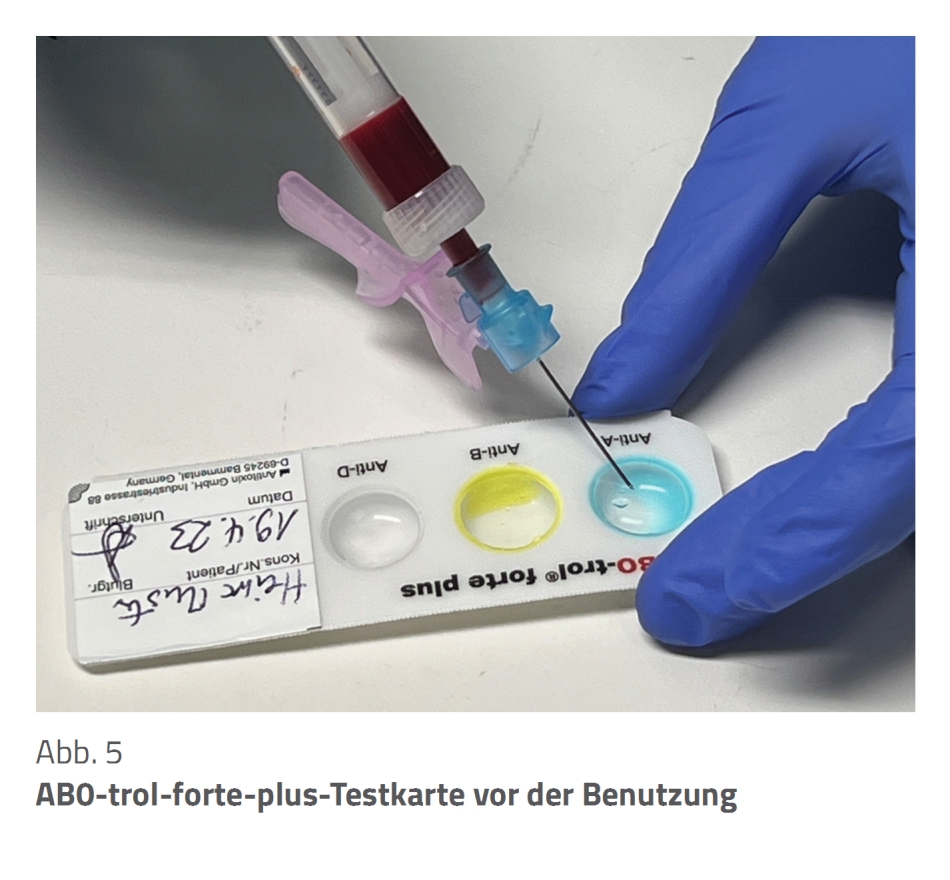

- AB0-trol-forte-plus-Testkarten: Die Karte enthält drei muldenförmige Vertiefungen, die als Reaktionskammern dienen (Abb. 5). Sie enthalten jeweils 70 µl Antiserum und sind mit einer Klarsicht-Deckfolie verschlossen: – blau eingefärbtes Anti-A-Serum – gelb eingefärbtes Anti-B-Serum – farbloses Anti-D-Serum

Laut Gebrauchsanleitung ist das selbstklebende Etikett mit den Patienten- und/oder Spenderdaten vor dem Test zu beschriften. Für den Test wird frisch entnommenes Blut benötigt. Die Deckfolie der Kammer „Anti-A“ ist mit der auf die Spritze aufgesetzten Kanüle zu durchstechen und die Kanüle ist so zu drehen, dass ihre Öffnung nach unten zeigt und der Tropfen Blut leicht abfallen kann. Dann wird ein kleiner Tropfen Blut frei fallend in die Kammer hineingegeben. Dies soll eine Übertragung von beispielsweise Anti-A-Serum auf die Kammer mit dem Anti-B-Serum verhindern. Entsprechend ist das Vorgehen bei den Kammern „Anti-B“ und „Anti-D“ (sofern Letztere vorhanden ist).

Das Blut ist anschließend mit dem Antiserum zu durchmischen, etwa durch leichtes zweimaliges Klopfen der Karte auf dem Tisch oder einer Handfläche. Dies sorgt außerdem dafür, dass Anti-Serum, das an der Folie haftet, herunterfällt. Obwohl bei Anti-A und Anti-B schon nach zehn Sekunden eine Reaktion sichtbar ist, sollte eine Minute abgewartet werden, ob eine Agglutination (= positive Reaktion) auftritt. Mit einer maximalen Agglutination ist nach drei Minuten zu rechnen. Das Ergebnis ist mit Datum und Unterschrift auf dem Selbstklebeetikett einzutragen. Dieses kann abgezogen und in die Krankenakte geklebt werden (Abb. 6).

Wichtig zu wissen: Die Kammern nicht überfüllen, da anderenfalls das Blut auf dem Serum eine Fläche bilden kann und die Reaktion ausbleibt (Fehlinterpretation!).

Sorgfalt schafft Sicherheit

Die mit der Transfusionsmedizin assoziierten Gesetze, Richtlinien und Leitlinien zielen darauf ab, eine größtmögliche Sicherheit für Blutspender und Empfänger der Blutarzneimittel zu gewährleisten. Obwohl der häufige Umgang mit Blutkomponenten und Gerinnungspräparaten den Schluss nahelegt, dass sämtliche Anwender Bescheid wissen und alles korrekt abläuft, zeigen die Erfahrung und regelmäßig veröffentlichte CIRS-Berichte, dass dem nicht so ist. Neben der Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Richtlinien, Leitlinien und Gebrauchsanleitungen ist es wichtig, auch unter Zeitdruck und in Notfällen die gebotene Sorgfalt zu beachten.

[1] Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz – TFG). Im Internet: www.gesetze-im-internet.de/tfg/BJNR175200998.html

[2] Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Richtlinie Hämotherapie). Gesamtnovelle 2017. Das Einvernehmen des Paul-Ehrlich-Instituts wurde am 17.09.2021 hergestellt. Im Internet: www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/RL/ Richtlinie_Haemotherapie_AEV.pdf

[3] Querschnitts-Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten. Gesamtnovelle 2020 in der vom Vorstand der Bundesärztekammer auf Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirats am 21.08.2020 beschlossenen Fassung. Im Internet: www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/MuE/Querschnitts-Leitlinien_BAEK_zur_ Therapie_mit_Blutkomponenten_und_Plasmaderivaten- Gesamtnovelle_2020.pdf

[4] Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz – AMG), Fassung vom 20.12.2022. Im Internet: www.gesetze-im-internet.de/amg_1976/BJNR024480976.html

[5] Suck G et al. Herstellung von Blutkomponenten aus Vollblutspenden aus der Perspektive großer Blutspendedienste. Hämotherapie 2019 (33). Download: www.drk-haemotherapie.de/beitraege/ herstellung-von-blutkomponenten-aus-vollblutspenden-aus-der-perspektive-grosser-blutspendedienste/herunterladen

[6] Interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft für Klinische Hämotherapie (IAKH). Im Internet: www.iakh.de/files/iakh/public/register/2021/CM-228927-2021-Fehlende%20Identitaetssicherung.pdf

[7] IAKH. Im Internet: www.iakh.de/files/iakh/public/register/Fallberichte2010/CM2811-Blutgruppengleiche%20Fehltransfusion%20auf%20Normalstation.pdf

[8] KH-CIRS-Netz Deutschland 2.0. Fälle des Monats (April 2022). Im Internet: www.kh-cirs.de/faelle/april22.pdf

[9] IAKH. Im Internet: www.iakh.de/files/iakh/public/register/Fallberichte2010/CM3449-2010-blutgruppengleichef.pdf

[10] IAKH. Im Internet: www.iakh.de/files/iakh/public/register/Report%202010/CM5311-Blutgruppengleiche%20Fehltransfusion% 20durch%20Verwechslung.pdf

[11] Netzwerk CIRS Berlin. Fall des Monats (Januar 2014). Im Internet: www.cirs-berlin.de/medien/pdf/faelle/1401-fall-88266.pdf

[12] IAKH. Im Internet: www.iakh.de/files/iakh/public/register/CM-244618-2023-Wo%20erfolgt%20Bedside-Test.pdf

[13] CIRSmedical Anästhesiologie. Fall-Nr: 230457. Im Internet: www.cirs-ains.de/files/fachkommentar/Fallnr_230457.pdf

Rechtliche Grundlagen

- Neben Direktiven der Europäischen Union basiert das rechtliche Fundament für die Anwendung von Blut- präparaten unter anderem auf dem „Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens“ (Transfusionsgesetz, TFG) [1]: Es regelt in Ergänzung zum Arzneimittelgesetz spezielle Aspekte der sicheren Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und legt den rechtlichen Rahmen für die Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie) fest.

- der „Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie)“ [2]: Sie wird von der Bundesärztekammer herausgegeben und regelt die Prozesse und Verfahren zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen.

- den „Querschnitts-Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten“ [3]: Sie werden ebenfalls von der Bundesärztekammer herausgegeben. Die Leitlinie enthält Empfehlungen zur gesamten Bandbreite von Blutkomponenten und Plasmaderivaten. Ihr Ziel ist die Formulierung von klaren Handlungsempfehlungen auf Grundlage von Studien.

- dem „Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln“ (Arzneimittelgesetz, AMG) [4]: In Deutschland sind Blutkomponenten heute Medikamente und ihre Gewinnung, Testung, Zubereitung und der Vertrieb unterliegen den strengen Regelungen des AMG.

Wichtig zu wissen: Das TFG folgt dem Grundsatz, über gesetzliche Regelungen nur so viel wie notwendig zu regeln. Die fachlichen Einzelheiten sollen aber so weit wie möglich der Regelung seitens der Fachwelt überlassen bleiben.