Das perioperative Wärmemanagement ist ein zentraler Bestandteil der Versorgung Schwerverletzter – mit einigen Herausforderungen von der präklinischen Versorgung bis hin zur Behandlung auf Intensivstationen. Die 2019 aktualisierten S3-Leitlinie „Vermeidung von Perioperativer Hypothermie“ enthält Vorgaben für die einzelnen Professionen, um Komplikationen und deren gravierende Folgen signifikant zu reduzieren.

Schwerverletzte haben aufgrund ihrer Exposition ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Hypothermie zu erleiden. Häufig befinden sie sich längere Zeit immobil und ohne ausreichende Wärmeerhaltungsmaßnahmen in kalter Umgebung, meist liegt auch die Umgebungstemperatur außerhalb der thermoneutralen Zone. Schwerverletzte mit einem Injury Severity Score (ISS, Bewertung der Verletzungsschwere) ≥ 16 haben durchschnittlich eine präklinische Versorgungsdauer von 65 Minuten bis zum Eintreffen im Traumazentrum [1]. Im weiteren Verlauf der Schockraumversorgung benötigen diese Patientinnen und Patienten im Durchschnitt 71 Minuten bis zum ersten Notfalleingriff und/oder 70 Minuten bis zur Not-OP im Schockzustand [1]. Während dieses Versorgungsprozesses sind die Schwerverletzten meist unbekleidet und kühlen weiter aus.

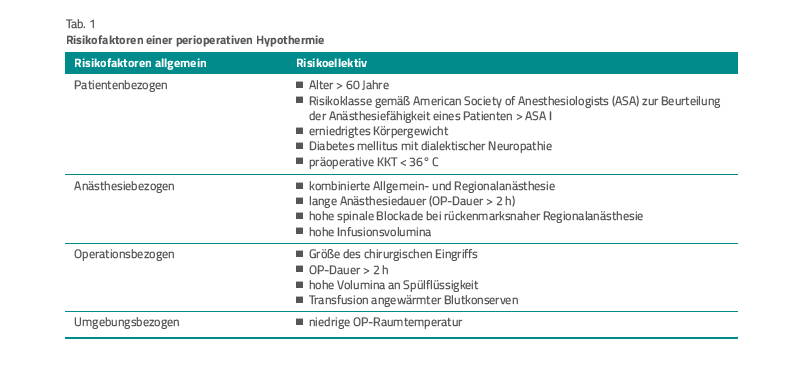

Laut Definition ist eine Hypothermie eine Körperkerntemperatur (KKT) < 35° C. Eine KKT < 34° C führt zu einem signifikanten Anstieg der Mortalität Schwerverletzter [2]. Bei einer Inzidenz von 66 Prozent zählt die akzidentelle Hypothermie zu den häufigsten Komplikationen, die bei Schwerverletzten auftreten [3]. Tabelle 1 listet weitere Risikofaktoren einer perioperativen Hypothermie auf [4].

Wärmeversorgung

Jede Patientin und jeder Patient ist vor Einleitung einer Allgemeinanästhesie aktiv aufzuwärmen, um eine perioperative Hypothermie zu vermeiden [4]. Ein apparatives Monitoring erlaubt eine valide Messung der KKT. Gemäß der 2019 aktualisierten S3-Leitlinie „Vermeidung von Perioperativer Hypothermie“ ist KKT perioperativ möglichst am gleichen Ort mit derselben Methode zu ermitteln, um eine Streuung der Messwerte zu vermeiden. [4].

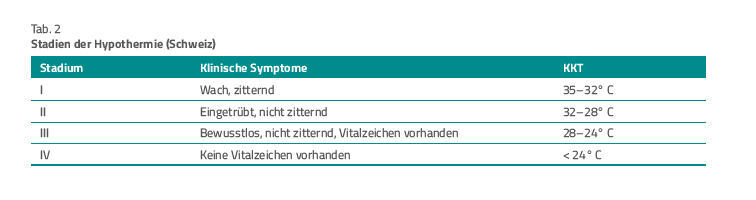

Dieses Vorgehen stellt die Verlaufsbeurteilung von der Präklinik hin zum OP beziehungsweise zur Intensivstation jedoch eindeutig infrage. Präklinisch ist je nach Einsatzstelle (z. B. unwegsames Gelände) oder Unfallgeschehen kein oder nur bedingt ein sinnvolles apparatives Monitoring einsetzbar – etwa die orale (sublinguale) Messung aufgrund ihrer Einfachheit der Messtechnik und Verfügbarkeit. Zu den limitierenden Faktoren zählt die Kooperation der wachen Patientin beziehungsweise des wachen Patienten. Nichtinvasive Methoden der KKT-Messung sind zudem weniger präzise [5]. Eine Infrarot-Temperaturmessung im Ohr oder der Temporalarterie ist allgemeinhin unzuverlässig [4]. In der präklinischen Versorgung ist zum jetzigen Zeitpunkt kein standardisiertes apparatives Monitoring zur Feststellung der KKT etabliert. Gute Evidenz zeigt die in der Schweiz entwickelte Stadieneinteilung der klinischen KKT-Einschätzung, die sich auch in alpinem und unwegsamem Gelände etabliert hat (Tab. 2) [6].

Präklinisch. Laut standardisierter Schwerverletztenversorgung nach xABCDE-Schema (Prioritätenorientierte Versorgung kritischer Patientinnen und Patienten) erfolgen in der Präklinik unter „E“ wie Exposure die Temperaturkontrolle und Maßnahmen, um die perioperative Hypothermie präklinisch zu vermeiden [7]. Wärmeerhalt in der Präklinik ist geländeunabhängig effektiv mit einer Alu-Rettungsdecke – als Körperwindel angelegt – gegeben [8]. Inzwischen stellen verschiedene Hersteller einen aktiven Kälteschutz zur Vermeidung der Hypothermie zur Verfügung, z. B. die Ready-Heat® Wärmeweste. Diese Produkte kommen üblicherweise in alpinen Regionen und in unwegsamem Gelände mit verlängerten Rettungswegen zum Einsatz. Die aktuellen Reanimationsleitlinien 2021 des German Resuscitation Council (GRC, Deutscher Rat zur Wiederbelebung) weisen ausdrücklich auf die Verwendung von Isolationsdecken, eine schnelle Triage und den zügigen Abtransport in eine Zielklinik mit den verfügbaren Mitteln für eine Wiedererwärmung hin [9].

Innerklinisch. Perioperativ ist die Wärmeversorgung sowohl im Schockraum als auch auf der Intensivstation zu gewährleisten. Im Schockraum ist der Wärmeerhalt bzw. die Wiedererwärmung aufgrund der Versorgungsstrukturen mit einer Vielzahl klinischer und apparativer Untersuchungen in einem sehr engen Zeitfenster nur eingeschränkt möglich. Oftmals ist das am Unfallort zur Vermeidung der Hypothermie eingesetzte Wärmemanagement für eine umfassende Erstuntersuchung nach xABCDE-Schema oder lebensrettende Maßnahmen zu unterbrechen.

Im Schockraum herrscht eine andere Umgebungstemperatur als am Unfallort, sodass weitere Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um eine Hypothermie aktiv zu vermeiden: z. B. eine konvektive Wärmezufuhr mittels Wärmedecken auf der Schockraumliege oder die aktive Wärmezufuhr durch Infusionserwärmung.

Innerklinisch ist dringend ein zuverlässiges apparatives Monitoring zur Messung der KKT zu etablieren, um die KKT zu dokumentieren und zeitnah behandeln zu können. Bei Schwerverletzten hat sich die transurethrale Messung via Blasenkatheter etabliert, da dieser zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich benötigt wird.

Sind Schwerverletzte im weiteren Versorgungsprozess auf die Intensivstation zu verlegen, ist auch dort eine kontinuierliche Messung der KKT zwingend notwendig.

Seit Veröffentlichung der S3-Leitlinie haben viele Kliniken für ihre Anästhesie und operativen Einheiten Standard Operating Procedures (SOP, standardisierte Vorgehensweisen) entwickelt und fest etabliert. Häufig gilt das auch für geplante postoperative Versorgungen. Grundlage hierfür ist die Grad-A-Empfehlung zur aktiven Wärmezufuhr bei Patientinnen und Patienten, die eine Allgemeinanästhesie erhalten [4]. Auf Intensivstationen hingegen fehlen solche SOP zur Vermeidung der perioperativen Hypothermie oftmals.

Perioperative Folgen vermeiden

Das perioperative Wärmemanagement zur Vermeidung der Hypothermie stellt weiterhin eine Herausforderung für alle beteiligten Versorgungseinheiten und Strukturen dar: von der Feststellung und Dokumentation der Hypothermie im präklinischen Setting bis hin zur adäquaten Umsetzung der zur Verfügung stehenden Mittel auf Intensivstationen. Kliniken sollten Checklisten und SOP erarbeiten und etablieren sowie das Wissen der Mitarbeitenden stets aktualisieren. Die Folgen der unbeabsichtigten perioperativen Hypothermie – erhöhte Letalität, Gerinnungsstörungen mit vermehrten Blutungen, Wundheilungsstörungen – sollten Motivation genug sein, die perioperative Hypothermie zu vermeiden [4].

[1] Jahresbericht 2022. TraumaRegister DGU® für das Unfalljahr 2021. Im Internet: www.traumaregister-dgu.de/fileadmin/user_upload/TR-DGU-Jahresbericht_2022.pdf; Zugriff: 20.12.2022

[2] Tsuei BJ, Kearney PA. Hypothermia in the trauma patient. Injury 2004; 35 (1): 7–15

[3] Mommsen P, Zeckey C et al. Akzidentelle Hypothermie beim Polytrauma. Zentralblatt für Chirurgie 2012; 137 (03): 264–269

[4] Torossian A, Becke K et al. S3-Leitlinie „Vermeidung von Perioperativer Hypothermie“ – Aktualisierung 2019. Im Internet: register.awmf.org/assets/guidelines/001–018l_S3_Vermeidung_perioperativer_Hypothermie_2019–08.pdf; Zugriff: 10.09.2022

[5] Niven DJ, Gaudet JE et al. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine 2015; 163 (10): 768–777

[6] Brauchle M, Riccabona M. Akzidentelle Hypothermie beim Polytrauma. Intensiv 2015; 23 (01): 20–26

[7] Helm M, Kulla M et al. S3-Leitlinie Polytrauma – Was muss der Notarzt wissen? Der Notarzt 2018; 34 (05): 272–278

[8] Würtl W, Isser M et al. Know-how Notbiwack. Im Internet: bergundsteigen.com/wp-content/uploads/2021/08/80–84notbiwak-know-how.pdf

[9] Reanimation 2021. Leitlinien Kompakt. Im Internet: www.grc-org.de/files/ShopProducts/download/Leitlinien kompakt_26.04.2022.pdf; Zugriff: 02.01.2023