Künstliche Intelligenz ermöglicht einen neuartigen Ansatz für pädagogische Rollenspiele, um Anamnese-Interviews in verschiedenen Lernszenarien zu simulieren. Ein interdisziplinäres Team der virtuellen Hochschulklinik sowie des Innovationszentrums Pflege und Gerontologie an der IU Internationalen Hochschule hat im Rahmen eines Pilotprojekts einen Bot entwickelt und untersucht, wie Studierende aus den Gesundheitsfachberufen solche neuen Lernmöglichkeiten bewerten.

Der globale Arbeitsmarkt erfährt aufgrund von Fortschritten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung erhebliche Veränderungen. Die Beherrschung dieser Tools wird zunehmend als die entscheidende Fähigkeit der Zukunft gesehen [1, 2]. In der Ausbildung von Gesundheitsfachberufen nimmt die Integration interaktiver Multimedia-Elemente, das fallbasierte Lernen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine immer größere Rolle ein. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung dieser Lehrmethoden weiter verstärkt [3, 4, 5, 6]. Studien zeigen, dass die Verwendung authentischer klinischer Fälle Studierende erfolgreich auf die klinische Praxis vorbereitet [6]. Auch der Einsatz virtueller Patientinnen oder Patienten hat sich längst bewährt und zeigt auf, wie entscheidend gut gestaltete Unterrichtselemente und Mediendesigns für erfolgreiche Lernergebnisse sind [7].

Mit den Fortschritten in Digitalisierung und KI stehen heute zunehmend neue Werkzeuge zur Verfügung, die nicht nur den Bildungssektor revolutionieren, sondern auch den globalen Arbeitsmarkt erheblich beeinflussen [1, 8]. Besonders in einem so dynamischen und anspruchsvollen Sektor wie dem Gesundheitswesen sind innovative Lehrmethoden gefragt, die sich an die wachsenden Anforderungen anpassen können. Traditionelle Ansätze stoßen oft an ihre Grenzen – sei es wegen der hohen Kosten oder mangelnder Skalierbarkeit. Hier kommen die Fortschritte der KI ins Spiel.

Aktuell liegt ein spezieller Fokus auf Large Language Models (LLMs) wie GPT-4, die neuartige Möglichleiten unter anderem für textbasiertes Lernen bieten. Im Gegensatz zu Virtual Reality (VR), die oft kostenintensiv und eingeschränkt zugänglich ist, bieten textbasierte Schnittstellen von LLMs eine weit verbreitete und vertraute Lernumgebung. Diese Modelle können mittels multimodaler Lernerfahrungen ansprechende und flexible Bildungsangebote schaffen, die unterschiedliche Präferenzen der Lernenden berücksichtigen.

Der virtuelle Patient Karl

Ein interdisziplinäres Team der virtuellen Hochschulklinik sowie des Innovationszentrums Pflege und Gerontologie an der IU Internationalen Hochschule startete ein Pilotprojekt mit dem Titel „Der virtuelle Patient Karl“, um herauszufinden, wie Studierende aus Gesundheitsfachberufen diese neuen Lernmöglichkeiten und die Gesprächskohärenz, die Realitätsnähe sowie die Qualität eines auf KI-gestützten virtuellen Patienten bewerten.

Dazu setzte das Projektteam eine Version von ChatGPT basierend auf Generative Pretrained Transformer (GPT), GPT-4, ein und entwickelte mithilfe des Sprachmodells (LLM) eine Eingabeaufforderung, die realistische Anamnesegespräche ermöglichen sollte. Die spezifischen Vorgaben für GPT-4 erstellte ein interdisziplinäres Team aus Professoren verschiedener Gesundheitsfachberufe und IT-Spezialisten und integrierte sie in einen bereits entwickelten digitalen Lehrassistenten [9].

Die vom Projektteam entwickelte Eingabeaufforderung sah vor, dass das LLM ein medizinisches Rollenspielszenario umsetzte und die Rollen eines Patienten und dessen anwesender Ehefrau übernahm. Um ein interdisziplinäres Fallszenario zu erstellen, wurde das LLM an einem virtuellen Patienten mit einer Gehirnblutung nach einem Fahrradunfall trainiert, der eine bestehende Sprachstörung, leichte Schluckbeschwerden, Hemiparese rechts, Harnableitung durch die Bauchdecke, Bluthochdruck und Fettleibigkeit als Begleitsymptome aufwies.

Die Benutzerinnen und Benutzer, Studierende aus Gesundheitsberufen, übernahmen dabei die Rolle von medizinischen Fachkräften, die diesen Patienten im Rahmen eines Anamnesegesprächs befragten, um dessen Zustand zu erheben und zu bewerten. Das LLM wurde aufgefordert, auf die Fragen der Studierenden zu antworten und ihnen zu helfen, die Situation des Patienten im Detail zu verstehen und eine adäquate Behandlung auszuarbeiten. Die Eingabeaufforderung enthielt außerdem detaillierte Informationen über diverse Symptome des Patienten, seine Alltagssituation, seine Ernährungsvorlieben und Veränderungsmotivation sowie eine detaillierte Vorgabe für die Rolle der Ehefrau. Bevor die Studierenden ihre Gespräche mit dem virtuellen Patienten begannen, erhielten sie fallentsprechende zusätzliche Informationen, wie sie auch spezifisch im Klinikalltag vorhanden wären, zum Beispiel Arztbriefe, Laborbefund und Verlegungsberichte.

Mehr als 50 Studierende testeten auf diese Weise das Anamnese-Tool in einer 26-tägigen Testphase. Ein Teil der Gruppe (n = 28) füllte anschließend einen freiwillig angebotenen Evaluationsbogen aus, der die Verständlichkeit und Antwortfähigkeit des virtuellen Patienten, die fachliche und inhaltliche Präzision der Antworten, die Realitätsnähe, das Verhalten gegenüber dem virtuellen Patienten und die Nutzerzufriedenheit abfragte. Gut die Hälfte der teilnehmenden Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, studierte Pflege. Der Rest der Gruppe verteilte sich auf andere nichtärztliche medizinische Berufe, darunter Logopädie, Ernährungswissenschaften und Ergotherapie. Zudem hatten bereits 86 Prozent der Befragten Vorerfahrungen mit Anamnesegesprächen.

Umfragedesign und Datenanalyse

Zur Evaluierung der User Experience, also der Erfahrung während der Nutzung, entwickelte das Projektteam einen quantitativen Fragebogen in Microsoft 365 Forms und stellte diesen den Studierenden über einen Link zur Verfügung. Die Ergebnisse unterzog das Team anschließend einer deskriptiven statistischen Analyse. Im Fokus dieser Analyse standen die Benutzerfreundlichkeit des Chatbots, die Nutzerzufriedenheit, die Abbildung der Realität und die Qualität des Anamnesegesprächs. Anschließend ermittelte das Team aus den Ergebnissen eine Zufriedenheitsrate, indem die erreichten Ist-Werte zu den maximal möglichen Soll-Werten ins Verhältnis setzte. Alle weiteren Ergebnisse wurden als Mittelwerte dargestellt.

Ergebnisse

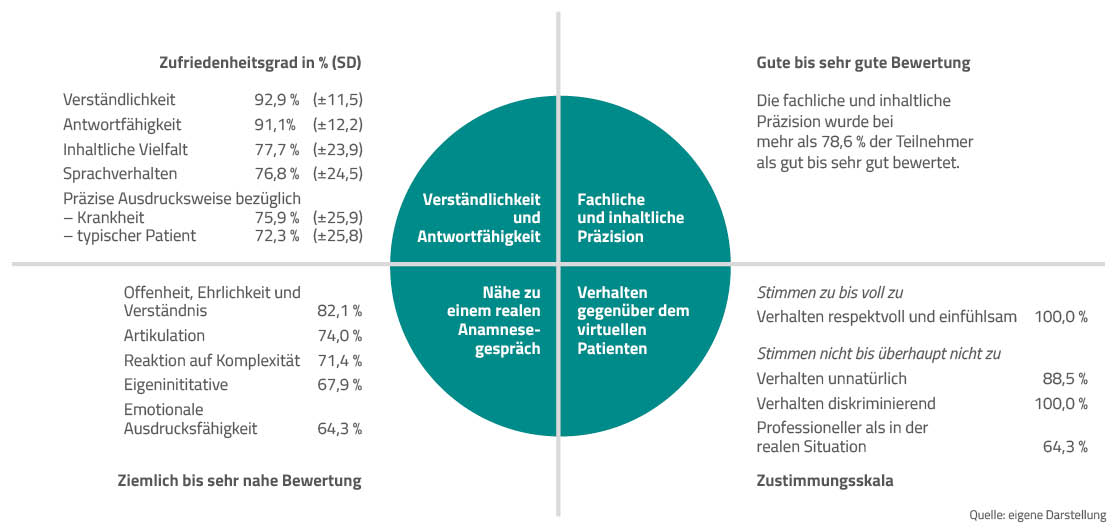

Der virtuelle Karl kommt gut an bei den Studierenden. Die Studierenden haben den Chatbot nach verschiedenen Kriterien bewertet. Die grundlegenden Sprachkenntnisse und die Reaktionsfähigkeit des KI-Bots auf Fragen nahmen sie insgesamt durchweg als positiv wahr. Die Zufriedenheitsrate für alle Sprachfähigkeitskriterien lag bei über 72 Prozent, wobei Verständlichkeit und Reaktionsfähigkeit mit über 90 Prozent besonders gut abschnitten (Abb. 1).

Ferner sollten die Studierenden die fachliche und inhaltliche Präzision des virtuellen Patienten anhand verschiedener Aussagen beurteilen, um sicherzustellen, dass dieser die medizinischen Informationen und Szenarien realistisch und genau wiedergibt. Mehr als 80 Prozent der Studierenden bewerteten die Genauigkeit des KI-Patienten als gut bis sehr gut. Weniger als vier Prozent bewerteten die Präzision des virtuellen Patienten in zwei Aussagen als mangelhaft.

Lässt sich mit dem virtuellen Karl schon ein realitätsnahes Anamnesegespräch führen? Bestmöglich soll die Simulation so gut funktionieren, dass sich realistische klinische Szenarien und Gesprächsdynamiken genau nachbilden lassen. Ein hoher Grad an Übereinstimmung mit realen Erfahrungen bestätigt die Validität des Systems und seine Fähigkeit, verwertbare und zuverlässige Daten zu generieren. Obwohl ein textbasierter Bot einige bewertete Kriterien (unter anderem Artikulation, Emotionen) nur eingeschränkt reproduzieren kann, sehen die Studierenden bereits in dieser Version eine sehr starke oder ziemlich starke Nähe zu realen Anamnesegesprächen.

Zur Untersuchung gehörte auch, ob dieses unreale und ungewöhnliche Trainingssetting das Verhalten der Studierenden gegenüber dem Patienten veränderte. Hierfür sollten die Studierenden eine Selbsteinschätzung vornehmen. Sie attestierten sich durchweg ein respektvolles und empathisches Verhalten im Umgang mit dem virtuellen Patienten, ohne unnatürlich oder diskriminierend zu reagieren.

Potenzial eines KI-gestützten Anamnesetools

Die Ergebnisse dieses Pilotprojekts zeigen, dass ein GPT-4-gestützter digitaler Lehrassistent einen möglichen neuen Weg darstellt, um soziale Interaktionen zu unterrichten. Die Studierenden bewerteten die Sprachkenntnisse und Reaktionsfähigkeit des KI-Bots positiv. Trotz Einschränkungen in der Darstellung komplexer Emotionen und Dynamiken empfanden die Studierenden das virtuelle Anamnesegespräch als sehr ähnlich zu realen Patienteninterviews.

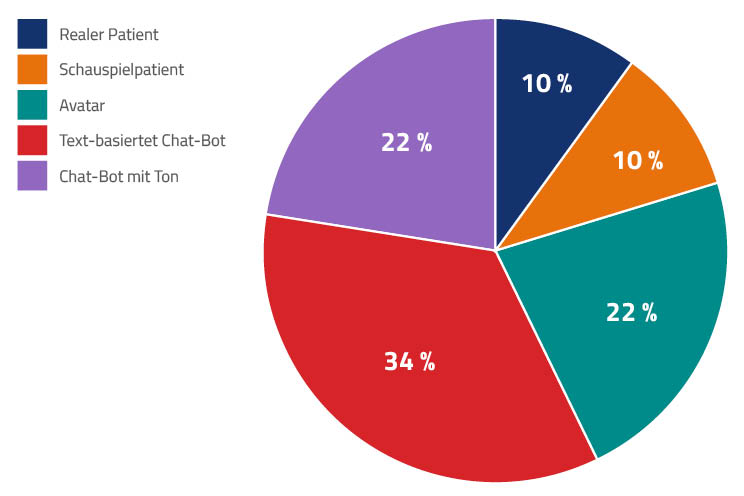

Die hohe Zufriedenheitsrate, die bewertete fachliche und inhaltliche Genauigkeit des virtuellen Patienten und die starke Ähnlichkeit der Anamnesegespräche mit realen Interviews lassen darauf schließen, dass dieses Setting ein effektives Instrument zur Verbesserung der Kommunikations- und Anamnesefähigkeiten von Studierenden sein könnte. Allerdings sind weitere Studien notwendig, um die Lernergebnisse und Verbesserungen der Soft Skills zu bewerten. Jedoch zeigt die Befragung der Studierenden, dass diese KI-basierte Trainingssettings gegenüber echten Patienten oder Schauspielern bevorzugen (Abb. 2).

Die wichtigsten Vorteile des virtuellen Anamnese-Lerntools sind seine Skalierbarkeit, Zugänglichkeit und Flexibilität. Dieses System ermöglicht rund um die Uhr Training für alle, die Lernressourcen sonst nur für eine begrenzte Zeit oder einen begrenzten Raum nutzen könnten. Dies demokratisiert den Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungserfahrungen und unterstützt die interdisziplinäre Ausbildung in Gesundheitsberufen, die seit Langem gefordert wird [10, 11, 12]. Dank der einfachen Möglichkeit, verschiedene Szenarien und Patientenprofile zu erstellen, lassen sich spezifische Lernbedürfnisse und Trainingsschwerpunkte der Studierenden im Gesundheitswesen besser berücksichtigen. Der Einsatz virtueller Patienten könnte auf lange Sicht außerdem sehr kosteneffizient sein, da viele Benutzer sie nach der Programmierung viele Male verwenden können – ohne die erheblichen laufenden Kosten, die mit der Einbeziehung echter Patienten oder Schauspieler verbunden wären.

Die ersten Ergebnisse sind zwar vielversprechend, doch um das volle Potenzial des digitalen Assistenten auszuschöpfen, ist eine kontinuierliche Verbesserung und Erweiterung seiner Fähigkeiten zwingend notwendig. Während sich die aktuelle Implementierung noch ausschließlich auf Text konzentriert, werden im Rahmen weiterer Projektaktivitäten die künftige Integration von Sprache und schließlich visuellen Elementen oder Avataren umgesetzt werden. Künftig sollen auch vielfältigere Szenarien eingebunden, eine verbesserte Interaktivität erreicht und vielleicht auch multimodale Interaktionen untersucht werden, um das Lernerlebnis noch weiter zu bereichern.

Die Evaluierung der Lernergebnisse ermöglicht es, dass sich der virtuelle Patient immer weiter in Richtung des echten Karl entwickeln kann.

Wichtigste Erkenntnisse

Die Ergebnisse des Pilotprojekts des Innovationszentrums Pflege und Gerontologie der IU Internationalen Hochschule zeigen, dass Studierende die Sprachfähigkeit des KI-Modells durchweg positiv bewerten. Mehr als 80 Prozent der Studierenden bewerteten die fachliche und inhaltliche Präzision des virtuellen Patienten mit gut bis sehr gut. Somit könnten virtuelle Patienten ein vielversprechendes Instrument für die medizinische Ausbildung sein, da sie realistische, flexible und zugängliche Trainingsmöglichkeiten bieten, die auf die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten, des professionellen Verhaltens und des empathischen Verhaltens von Studierenden abzielen und örtlich und zeitlich völlig unabhängig und flexibel einsetzbar sind. Auch für zum Beispiel Wiedereinstieg, Onboarding und Skill Trainings bieten sich fast unerschöpfliche Möglichkeiten. Auch deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich die Methode nicht nur zum Trainieren realer Live-Situationen eignet, sondern auch traditionellen Simulationen vorgezogen wird. Das Pilotprojekt unterstreicht das Potenzial des Bots als vielseitiges Werkzeug zur Bereicherung von Lernerfahrungen in Gesundheitsdisziplinen und signalisiert eine deutliche Verschiebung der Bildungspraktiken hin zur Integration von KI-Technologien.

Verwendung von KI-gestützter Textgenerierung

Teile dieses Artikels wurden mithilfe eines KI-Modells, insbesondere OpenAI's GPT-4, generiert. Das Modell wurde verwendet, um Textvorschläge zu erstellen und Formulierungen zu verfeinern. Alle Inhalte wurden anschließend vom Autor überprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass sie den wissenschaftlichen Standards entsprechen und korrekt sind.

[1] OECD. OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market, OECD Publishing; 2023, Paris. Im Internet: doi.org/10.1787/08785bba-en

[2] world economic forum. Future of jobs 2023: These are the most in-demand skills now - and beyond (2023). Im Internet: www.weforum.org/agenda/2023/05/future-of-jobs-2023-skills/

[3] Efferth T (Hrsg.). Welchen Beitrag kann die Virtuelle Lehre für den Bildungsauftrag der Hochschule leisten? Johannes Gutenberg-Universität Mainz; 2001. Im Internet: download.uni-mainz.de/studgen/sose02/manuskripte/efferth.pdf

[4] Lehner F, Nikolaus U (Hrsg.). Multimediales Lernen. Deutscher Universitätsverlag; 1999

[5] Krambeck A, Loth A, Syed A et al. Evaluation eines HNO-Hybrid-Praktikums durch Studierende der Medizin. Laryngo-Rhino-Otologie; 2022, 101 (S02): 76. Im Internet: doi.org/10.1055/s-0042-1747208

[6] Speck I, Hagge D, Knopf A et al. Erstellung einer virtuellen HNO-Ambulanz in der Lehre während der COVID-19-Pandemie. [Establishing an ORL virtual outpatient Dept. during the COVID-19 pandemic]. Laryngo-Rhino-Otologie; 2021, 101 (09) : 729–735. Im Internet: doi.org/10.1055/a-1714-8947

[7] Lerner D, Mohr S. Lehren und lernen mit virtuellen Patienten? Pflegezeitschrift; 2021, 74: 46-48

[8] Klingbeil-Döring W. Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Bundeszentrale für politische Bildung; 2024. Im Internet: www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/522513/die-auswirkungen-von-kuenstlicher-intelligenz-auf-den-arbeitsmarkt/

[9] IU Internationale Hochschule. Syntea, Dein persönlicher Lernassistent (2024). Im Internet: https://www.iu.de/syntea/

[10] Cichon I, Klapper B. Interprofessionelle Ausbildungsansätze in der Medizin. Bundesgesundheitsbl; 2018, 61: 195–200. Im Internet: doi.org/10.1007/s00103-017-2672-0

[11] Welz-Spiegel C, Spiegel F. Interprofessionalität. In: Interprofessionelles Management im Gesundheitswesen. Springer; Berlin, Heidelberg; 2013. Im Internet: doi.org/10.1007/978-3-662-67654-7_3

[12] Walkenhorst U, Hollweg W. Interprofessionelles Lehren und Lernen in den Gesundheitsberufen. In: Darmann-Finck I, Sahmel KH (eds). Pädagogik im Gesundheitswesen. Springer Reference Pflege – Therapie – Gesundheit. Springer; Berlin, Heidelberg; 2022. Im Internet: doi.org/10.1007/978-3-662-61428-0_18-1

Zum Autorenteam gehören (alle IU Internationale Hochschule):

Prof. Dr. Claudia Miersch, Ernährungsphysiologie und Diätetik

Prof. Dr. Sandra. Pahr-Hosbach, Ernährungsphysiologie und Diätetik

Prof. Dr. Katharina. Rädel-Ablass, Pflege

Prof. Dr. Marion Roddewig, Gesundheits- und Pflegepädagogik

Prof. Dr. Stephanie Rupp, Logopädie

Prof. Dr. Cornelia Schlick, Physiotherapie

Prof. Dr. Hanna Schwendemann, Gesundheits- und Pflegepädagogik