Thrombosen können sehr schmerzhaft sein und mit gefährlichen Komplikationen einhergehen. Empfehlungen zur Prophylaxe und Behandlung bietet die Anfang 2023 aktualisierte S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und Lungenembolie“. Einige Aspekte sind auch für die Pflege relevant.

Gefäßverschlüsse durch Blutgerinnsel – auch Thromben genannt – sind sehr gefährlich, vor allem in den tiefen Bein- und Beckenvenen. Verschließt ein Thrombus eine tiefliegende Vene, stoppt der Blutfluss und es kommt zu Schwellungen. Die Gefahr: Löst sich ein Teil des Gerinnsels, kann es über das Herz in die Lunge verschleppt werden und dort lebenswichtige Gefäße blockieren – es kommt zur lebensbedrohlichen Lungenembolie. Diese ist umso gefährlicher, je größer das verschleppte Gerinnsel ist. In Deutschland sterben laut Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (DGA) jährlich etwa 40.000 bis 100.000 Menschen an einer Lungenembolie. Damit ist sie nach dem Herzinfarkt und Schlaganfall die dritthäufigste zum Tod führende Herz-Kreislauf-Erkrankung [1].

Zahlreiche Risikofaktoren

Es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die eine Venenthrombose und Lungenembolie begünstigen. Gefährdet sind laut Leitlinie vor allem Personen, die schon mal eine venöse Thromboembolie hatten oder eine positive Familienanamnese aufweisen, übergewichtig sind (BMI >30 kg/m²), eine aktive Krebserkrankung haben, schwanger sind, hormonelle Kontrazeptiva nehmen, eine Hormonersatztherapie machen oder eine Thrombophilie oder Autoimmunerkrankung wie Lupus erythematodes aufweisen. Auch das Alter ist ein entscheidender Risikofaktor – eine venöse Thromboembolie ist vorrangig eine Erkrankung des fortgeschrittenen Alters [2].

Äußere Risikofaktoren stellen größere operative Eingriffe und Traumata mit längerer Immobilisierung dar. Aber auch andere Erkrankungen mit Hospitalisierung oder Immobilisation, systemische Infektionen wie Pneumonie, Sepsis oder COVID-19, zentralvenöse Katheter (ZVK) und lange Flugreisen oder Autofahrten gehen mit einem erhöhten Risiko einher. Frauen sind aufgrund des hormonellen Risikos etwas stärker für eine venöse Thromboembolie gefährdet als Männer. Nach dem Erstereignis bleibt das Risiko für Rezidive offenbar lebenslang erhöht [2]. Die Leitlinie empfiehlt: Bei jeder venösen Thromboembolie sollen die relevanten Risikofaktoren identifiziert werden, die mutmaßlich zum Thrombosegeschehen beigetragen haben, da dies Einfluss auf die Therapie und Sekundärprophylaxe haben kann.

Klinische Symptome oft nicht eindeutig

Eine Thrombose wird auch als „lautlose Gefahr“ bezeichnet, weil die Symptome oft unbestimmt sind oder sogar fehlen, gerade bei bettlägerigen Patientinnen und Patienten [3].

Diagnostik bei Verdacht auf Beinvenenthrombose. Als Symptome einer Beinvenenthrombose zeigen sich zum Beispiel Beinschwellung, Schmerzen, Spannungsgefühl und verstärkte oberflächliche Venenzeichnung. Auch kann es zu Druckschmerzhaftigkeit an der Medialseite des Unterschenkels, Wadenschmerz oder Fußsohlenschmerz bei Druck auf die Fußsohle kommen. Allerdings sind diese Symptome eher unspezifisch und führen bei alleiniger Anwendung zu vielen falsch-positiven Befunden [2].

Die Leitlinie empfiehlt, bei Verdacht auf eine tiefe Beinvenenthrombose mit der Einschätzung der klinischen Wahrscheinlichkeit zu beginnen. Zusätzlich eignen sich validierte Scores, zum Beispiel der Wells-Score, oder alternativ eine empirische Beurteilung durch einen erfahrenen Untersucher. Die meisten akuten venösen Thromboembolien sind von einem Anstieg der D-Dimer begleitet (Biomarker, die das Ausmaß der Fibrinbildung und des Fibrinabbaus im Körper widerspiegeln). Für die D-Dimer-Diagnostik sollte ein hochsensitiver, quantitativer Test eingesetzt werden. Als primäre Bildgebung wird die Duplex-unterstützte vollständige Kompressionssonografie empfohlen, um eine tiefe Beinvenenthrombose zu diagnostizieren oder auszuschließen.

Ist anhand der Sonografie eine Therapieentscheidung nicht sicher zu treffen, soll die Untersuchung innerhalb von vier bis sieben Tagen wiederholt werden oder eine alternative Bildgebung zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, zum Beispiel eine Magnetresonanz- oder indirekte Computertomografie-Venografie [2].

Alles Wissenswerte über den Blutstau im Bein und weiterführende Informationen speziell für Berufsanfängerinnen und -anfänger sowie pflegende Angehörige lesen Interessierte auch im Überblickartikel zur Thrombose. Erfahren Sie darin mehr, wie Thrombosen entstehen und woran Sie sie erkennen.

Diagnostik bei Verdacht auf Lungenembolie. Kommen zu den Beinbeschwerden zusätzlich Schmerzen beim Einatmen oder Luftnot hinzu, deutet das auf eine mögliche Lungenembolie hin. Grundsätzlich sind die klinischen Zeichen einer akuten Lungenembolie unspezifisch. Die häufigsten Symptome sind Dyspnoe mit plötzlichem Beginn, Thoraxschmerzen, kurzzeitiger Bewusstseinsverlust (Synkope), Schwächegefühl und Schwindel (Präsynkope) sowie Aushusten von kleinen Blutmengen (Hämoptysen) [2].

Bei hämodynamisch stabilen Patienten mit Verdacht auf Lungenembolie sollte laut Leitlinie die klinische Wahrscheinlichkeit für eine Lungenembolie eingeschätzt und das Ergebnis dokumentiert werden. Wenn eine Bildgebung erforderlich ist, um die Verdachtsdiagnose zu sichern, sollte eine Computertomografie-Pulmonalisangiografie (CTPA) durchgeführt werden. Ist diese Untersuchung zu risikoreich oder kontraindiziert, empfiehlt die Leitlinie alternativ auch eine Szintigrafie oder – in spezialisierten Zentren – eine MR-Angiografie.

Bei hämodynamisch instabilen Patienten mit Verdacht auf Lungenembolie soll die Diagnostik so gewählt werden, dass schnellstmöglich eine Therapieentscheidung getroffen werden kann. Die wichtigste Entscheidungshilfe für die initiale Einschätzung ist die am Patientenbett durchgeführte Sonografie (transthorakale Echokardiografie, ggf. ergänzt durch einen qualifizierten Lungenultraschall). Liegt eine gesicherte Lungenembolie vor, soll laut Leitlinie immer eine sonografische Diagnostik der Beinvenen erfolgen, um die Emboliequelle zu identifizieren und das Ausmaß des thromboembolischen Geschehens zu dokumentieren [2].

Therapie – schnelles Handeln rettet Leben

Medikamentöse Thrombolyse. Eine tiefe Venenthrombose wird in der Regel mit gerinnungshemmenden Medikamenten, sogenannten Antikoagulanzien, behandelt. Diese erlauben es, die Thrombose über körpereigene Mechanismen aufzulösen, verhindern das Weiterwachsen des Blutgerinnsels und bannen damit die Gefahr der Lungenembolie.

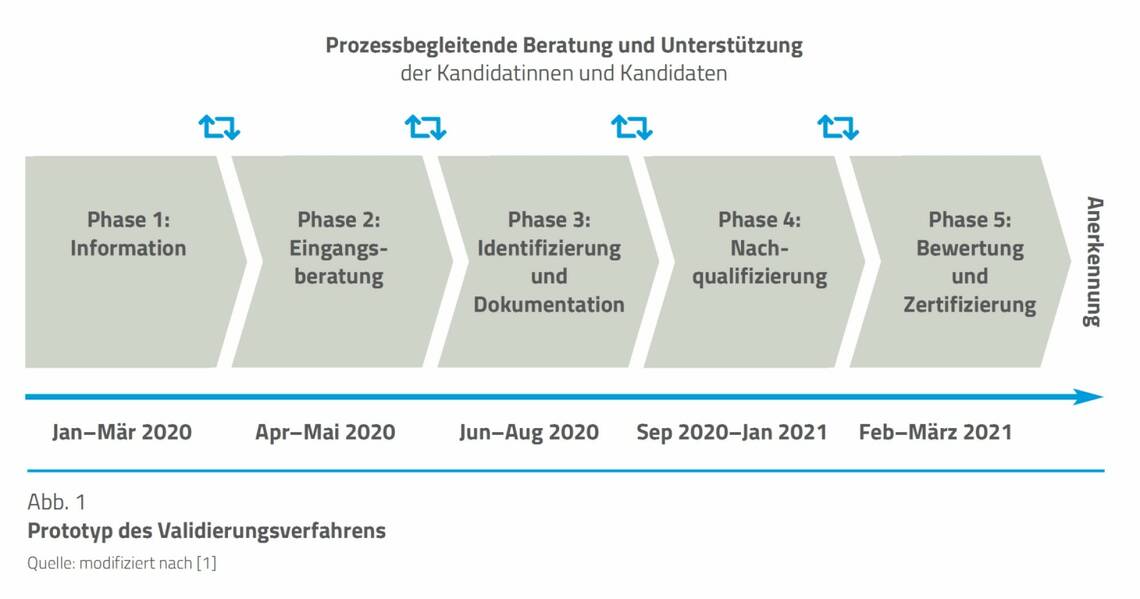

Heute werden bei der Therapie venöser Thromboembolien drei beziehungsweise vier Behandlungsphasen unterschieden (Abb. 1). Die Leitlinie empfiehlt, dass für die Behandlung von tiefen Venenthrombosen und/oder Lungenembolien ein Regime mit einem direkten oralen Antikoagulans (DOAK) bevorzugt werden sollte, zum Beispiel Apixaban, Edoxaban, Dabigatran und Rivaroxaban.

Kleines Glossar zur Thrombose

- Lungenembolie (LE). Gefährlichste und potenziell lebensbedrohliche Komplikation der Venenthrombose, bei der ein Thrombus zum Beispiel von den Beinvenen in die Lunge verschleppt wird.

- Oberflächliche Venenthrombose (OVT), auch Thrombophlebitis. Entzündung einer oberflächlichen Vene, ausgelöst durch einen Thrombus in dem betroffenen Blutgefäß.

- Postthrombotisches Syndrom (PTS). Verschiedene Folgeerscheinungen, die Monate bis Jahre nach einer tiefen Venenthrombose auftreten, mit Ödembildung, chronischen Schmerzen und Funktionsminderung der betroffenen Extremität; im Bereich der Beine droht ein Ulcus cruris.

- Tiefe Beinvenenthrombose (TBVT). Thrombus in den tiefen Hauptvenen der Beine, der die Venen teilweise oder ganz verschließt.

- Tiefe Venenthrombose (TVT). Thrombus in den tiefen Hauptvenen der Beine, Arme oder im Becken, der die Venen teilweise oder ganz verschließt.

- Venöse Thromboembolie (VTE). Bildung eines Thrombus mit Gefahr, dass sich ein Fragment des Gerinnsels löst und zur Lunge wandert (Lungenembolie als potenziell lebensbedrohliche Komplikation).

Gegenüber der traditionellen Therapie mit einem Vitamin-K-Antagonisten (VKA) bieten diese bei gleicher Effizienz eine höhere Sicherheit und einfachere Anwendbarkeit, sofern keine Kontraindikationen vorliegen, zum Beispiel schwere Niereninsuffizienz und Schwangerschaft [2].

Bei Patienten mit proximaler Venenthrombose und/oder Lungenembolie soll am Ende der Therapiephase abgeschätzt werden, wie hoch das Rezidivrisiko ist (hoch, moderat, gering), um zu entscheiden, ob die Antikoagulation beendigt oder fortgeführt wird. Für die Sekundärprophylaxe von tiefen Venenthrombosen und/oder Lungenembolien sollte ebenfalls eine Therapie mit DOAK gegenüber der mit einem VKA bevorzugt werden [2].

Chirurgische Intervention. In bestimmten Fällen empfiehlt die Leitlinie auch eine endovaskuläre oder chirurgische Thrombektomie. Diese ist zum Beispiel bei schwerer Lungenembolie indiziert, wenn gegen eine systemische Thrombolyse relevante Kontraindikationen vorliegen oder diese Maßnahme nicht zur Kreislaufstabilisierung führt.

Kompressionstherapie. Liegt eine venöse Stauungssymptomatik vor, soll bei tiefer Beinvenenthrombose laut Leitlinie frühzeitig – das heißt innerhalb von 24 Stunden – eine Kompressionstherapie begonnen werden. Bei einer Unterschenkelschwellung soll dabei eine Kompressionstherapie mit einem Wadenstrumpf (A–D) der Kompressionsklasse 2 erfolgen. Liegt zusätzlich eine Oberschenkelschwellung vor, sollen Schenkelstrümpfe (A–G) verordnet werden.

Die Kompressionstherapie ist ausschließlich für die Extremität indiziert, die von der Thrombose betroffen ist. Bei starker Beinschwellung kann es in der Akutphase von Vorteil sein, die Kompressionstherapie zunächst mit einem Kompressionsverband zu beginnen und erst einen Kompressionsstrumpf anzupassen, wenn die Schwellung zurückgegangen ist. Ansonsten würde bei raschem Abschwellen der auf den initialen Beinumfang angepasste Strumpf zu locker sitzen und den erforderlichen Anpressdruck unterschreiten. Alternativ kann im Einzelfall auch ein medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) in Betracht kommen. Dieses erzeugt in der Entstauungsphase – ähnlich wie Kurzzugbinden – einen hohen Arbeits- und niedrigen Ruhedruck [2].

Ob eine Kompressionstherapie bei tiefer Beinvenenthrombose nach drei bis sechs Monaten fortgesetzt wird, soll laut Leitlinie anhand der Beschwerden sowie einer klinischen Untersuchung entschieden werden.

Ein häufiges Folgeleiden – das postthrombotische Syndrom

Nach einer tiefen Beinvenenthrombose kann es Wochen oder Monate später zum sogenannten postthrombotischen Syndrom (PTS) kommen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (DGA) sind davon etwa 50 Prozent aller Thrombosepatienten betroffen [4]. Sie leiden unter einem Spannungsgefühl, Schwellungen, Juckreiz, Schmerzen und Muskelkrämpfen. Wird das postthrombotische Syndrom nicht behandelt, kann sich die Haut des Innenknöchels verändern und im Laufe von Monaten oder Jahren braun verfärben (Hyperpigmentierung). Es bilden sich schmerzhafte Verhärtungen (Lipodermatosklerose) und kleine weiße narbige Einsprengsel (Atrophie blanche). Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Unterschenkelgeschwür, dem sogenannten Ulcus cruris [2].

Für die Diagnostik eines PTS gibt es keinen „Goldstandard“; sie ist primär eine klinische Diagnose. Die Leitlinie empfiehlt: Zur Klassifizierung der Schwere eines postthrombotischen Syndroms sollte der Villalta-Score herangezogen werden. Bei diesem Score werden Beschwerden wie Schmerzen, Krämpfe, Schweregefühl und klinische Befunde wie Ödeme, Rötungen, Hautverfärbungen etc. in ihrer Ausprägung – fehlend, mild, moderat oder schwer – eingeschätzt, mit Punkten bewertet und nach einem vorgegebenen Schema ausgewertet.

Zur Behandlung eines postthrombotischen Syndroms empfiehlt die Leitlinie eine konsequent und langfristig durchgeführte Kompressionstherapie. Zusätzlich sollte ergänzend eine Bewegungstherapie erfolgen. Diese unterstützt die Kompressionstherapie, indem sie die Gelenk- und Muskelpumpe aktiviert. Prinzipiell ist dabei jede Form von Bewegungstherapie geeignet. Bei einem schweren postthrombotischen Syndrom können auch endovaskuläre oder chirurgische Verfahren zum Einsatz kommen, um die verschlossenen Venenabschnitte zu rekanalisieren oder den venösen Abstrom zu verbessern.

Kaum pflegerischer Bezug in der Leitlinie

Insgesamt ist die Leitlinie sehr medizinisch orientiert. Abgesehen von der Kompressionstherapie finden sich kaum pflegerische Bezüge – der Begriff Pflege ist in dem etwa 175-seitigen Dokument kein einziges Mal zu finden.

Dennoch ist das Thema auch für Pflegefachpersonen relevant. Denn sie sind diejenigen, die Symptome einer venösen Thrombose oder Lungenembolie oft als Erste erkennen und eine medizinische Therapie in die Wege leiten können.

Zudem können sie zum Thema Bewegung und Gefäßgesundheit beraten und Hinweise zur Medikation und Kompressionstherapie (Textkasten: Hinweise zur Kompressionstherapie) geben. Damit spielen Pflegende bei der Rezidivprophylaxe eine wichtige Rolle.

Hinweise zur Kompressionstherapie

- Ziel in der Akutphase: Schmerzen und Schwellung reduzieren, langfristig: Häufigkeit und Schwere eines postthrombotischen Syndroms (PTS) vermindern.

- Wichtig ist, mit der Kompression frühzeitig unmittelbar mit Diagnosestellung der Thrombose zu beginnen und diese konsequent anzuwenden.

- Die Kompression kann mit Kurzzugbinden, medizinischen Kompressionsstrümpfen (MKS) oder medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK) durchgeführt werden. Werden diese korrekt angewendet, sind sie als gleichwertig zu betrachten.

- Verbände mit Kurzzugbinden eignen sich besonders zur Entstauung des Beins.

- Werden MKS angewendet, sind Unterschenkelkompressionsstrümpfe in der Regel ausreichend. Der Anpressdruck im Fesselbereich sollte bei leichterer Symptomatik bei 23–32 mmHg (KKL 2) sein. Bei schwerer Ausprägung des PTS sollte er 34–46 mmHg (KKL 3) betragen.

- Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS) weisen im Vergleich zu MKS in der Regel keinen graduierten Druckverlauf auf und haben einen niedrigeren Anpressdruck (15–18 mmHg). Deswegen sollten sie in der Therapie der tiefen Venenthrombose nicht zur Anwendung kommen.

- Im Liegen nimmt der orthostatische Druck auf die distale Extremität stark ab. Daher ist der Nutzen einer Kompressionstherapie nur bei mobilen Personen und dann auch nur tagsüber gegeben.

- Als kontraindiziert gilt eine Kompressionstherapie zum Beispiel bei schwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) mit kritischer Extremitätenischämie, dekompensierter Herzinsuffizienz oder septischer Phlebitis.

- Treten Blau- oder Weißverfärbungen, Missempfindungen, Taubheitsgefühl, Schmerzen oder motorische Störungen im Fuß- oder Zehenbereich auf, muss die Kompression umgehend gelockert bzw. beendet und die weitere Therapie überprüft beziehungsweise abgeklärt werden.

Quelle: [2]

[1] Deutsche Gesellschaft für Angiologie. Thrombose – Ein Verschluss mit Lebensgefahr. Im Internet: www.dga-gefaessmedizin.de/Insgesamt ist die patienten/venen erkrankungen/thrombose.html; Zugriff: 05.04.2023

[2] Linnemann B, Blank W, Doenst T et al. Diagnostik und S2k-Leitlinie Therapie der tiefen Venenthrombose und Lungenembolie. Stand: 11. Januar 2023. Im Internet: register.awmf.org/de/leitlinien/detail/065-002; Zugriff: 05.04.2023

[3] Deutsche Gesellschaft für Angiologie. Diagnose – Nehmen Sie die Anzeichen einer Thrombose ernst. Im Internet: www.dga-gefaessmedizin.de/de/patienten/venenerkrankungen/thrombose/diagnose.html; Zugriff: 05.04.2023

[4] Deutsche Gesellschaft für Angiologie. Folgeschaden: Das postthrombotische Syndrom. www.dga-gefaessmedizin.de/de/patienten/venenerkrankungen/thrombose/folgeschaeden.html; Zugriff: 05.04.2023