Eine Patientenübergabe – insbesondere an der Schnittstelle Überwachungsstation und OP – ist hochkomplex. Neben einer passgenauen Kommunikation sind auch die Informationsbedürfnisse der angegliederten Fachabteilungen und Professionen zu berücksichtigen. Lösungsansätze finden sich in einem teilautomatisierten Modell und in der voranschreitenden Digitalisierung.

Um Fehler und unerwünschte Ereignisse im klinischen Alltag zu vermeiden, ist es sinnvoll, die tägliche Arbeit in individuelle Prozesse zu zerlegen und diese einzeln auf ihr Risikopotenzial zu untersuchen. So beinhalten die Aufgabenfelder der Anästhesie- und Intensivpflege (A&I) viele potenzielle Risikosituationen: A&I-Fachpflegende sind mit seltenen Krankheitsbildern konfrontiert, müssen zahlreiche technische Geräte bedienen und sind verantwortlich für das Vorbereiten und das Verabreichen risikoreicher Medikamente.

Diesen potenziellen Gefahrenquellen müssen sie jeweils mit spezifischen Maßnahmen begegnen. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Kommunikation im Team und zwischen den verschiedenen Abteilungen. Vor dem Hintergrund teilweise sehr komplexer Patientenfälle sind wichtige Informationen gezielt weiterzugeben und unwichtige zielgerichtet zu filtern. Im Folgenden wird die Patientenübergabe als Prozess besprochen, der sich im Sinne der Erhöhung der Patientensicherheit optimieren und standardisieren lässt.

Potenzielle Fehlerquellen

Der überwiegende Anteil der Patientenübergaben erfolgt am Krankenbett und in mündlicher Form. Dies ist eine Routinetätigkeit von Pflegefachpersonen im intensivpflegerischen Setting. Die Problematik besteht darin, dass jede Pflegefachperson ihre Übergabe anders gestaltet. Selten gibt es eine Standard Operating Procedure, in der genau definiert ist, welche Strukturen und Inhalte ein Patientenübergabegespräch beinhalten sollte.

Auch die Länge einer Patientenübergabe kann maßgeblich die Qualität der Informationsweitergabe beeinflussen, da sie darüber bestimmt, welche Informationen bei der übernehmenden Pflegefachperson ankommen. Eine zu ausführlich gestaltete Übergabe lässt deren Aufmerksamkeit sinken und bewirkt, dass das Gegenüber nicht mehr alle relevanten Informationen aufnehmen kann. Ist die Übergabe jedoch sehr kurz gehalten, fehlen gegebenenfalls wesentliche Informationen.

Ebenso bestimmt die Kommunikation das Übergabegespräch, also Betonung, Aussprache und Körpersprache. So können häufig nonverbal übertragene Emotionen und Gefühle das Gegenüber beeinflussen [1]. Erfolgt die Übergabe darüber hinaus rein mündlich und macht sich die übernehmende Pflegefachperson keine Notizen, kann sie quantitative Daten wie Laborparameter oder Konsilbefunde nicht vollumfänglich erfassen, sodass diese verloren gehen [2].

Anforderungen an eine strukturierte Übergabe

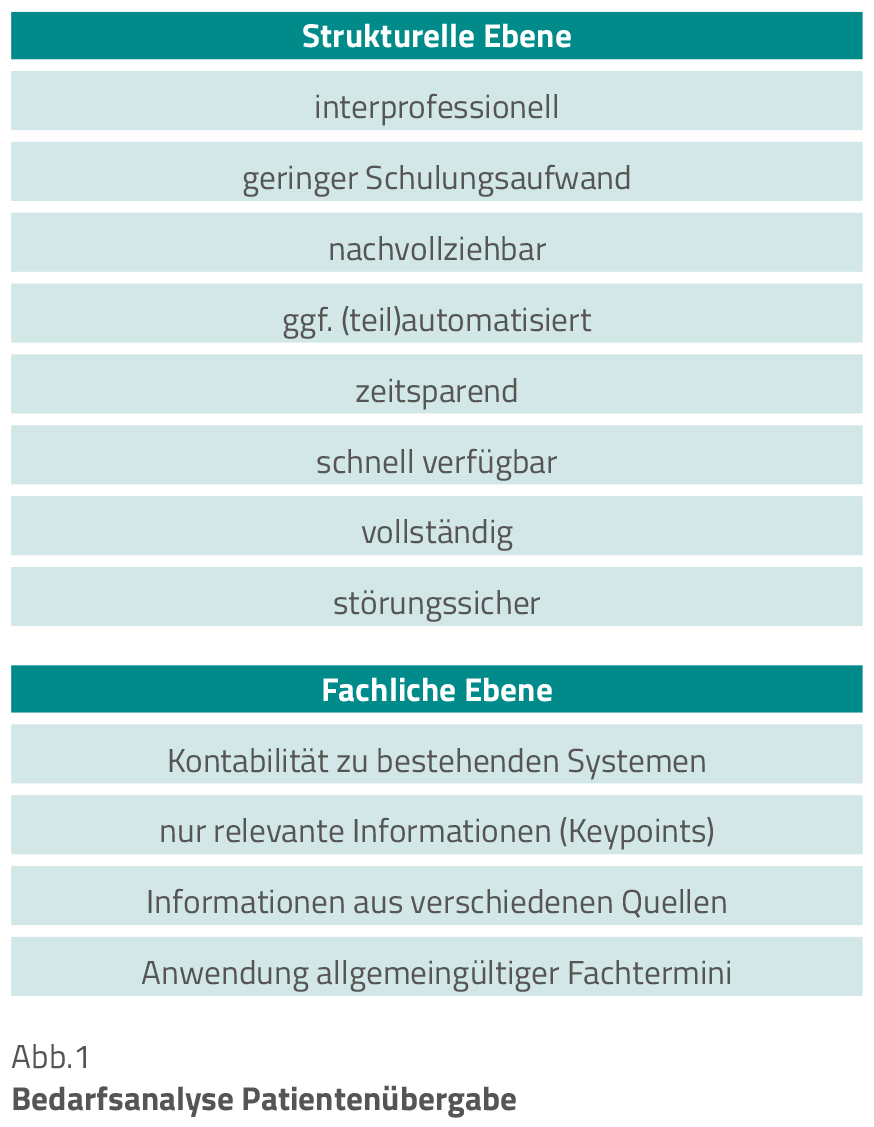

Die Patientenübergabe an der Schnittstelle Überwachungsbereich zum operativen Bereich zeigt einige Besonderheiten – nicht zuletzt aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse der jeweiligen Fachabteilungen (Abb. 1). Sowohl die pflegerische als auch die ärztliche Seite muss das Modell der strukturierten Patientenübergabe interprofessionell, sprich gemeinsam, pflegen, betreiben und leben. Wichtig ist, dass das Modell einfach implementier- und umsetzbar ist sowie einen geringen Schulungsaufwand erfordert.

Ansprüche einer Intensivpflegefachperson. Für eine Intensivpflegefachperson, die eine Patientin oder einen Patienten in die weitergehende Diagnostik oder Therapie verlegt, ist vor allem eine ausreichende Vorlaufzeit zur adäquaten Vorbereitung des Patienten von zentraler Bedeutung. Die Vorbereitung umfasst explizit unter anderem:

- Zusammenstellen aller erforderlichen Unterlagen für die Intervention (zum Beispiel Aufklärungen/Labor/gegebenenfalls Patientenverfügung),

- Umstellen des Infusionsmanagements auf Transport,

- Anschließen der Beatmungs- oder O2-Therapie für den Transport,

- Einrichten des Monitorings auf Transport,

- Richten von Notfall- und Back-up-Materialien (zum Beispiel Gasreserve/Notfallspritzen/Reserveakkus/Absaugung),

- Freilegen der „Lifelines“ und Sicherstellen einer „Zuspritzmöglichkeit“,

- Aufklärung des Patienten über den geplanten Transport (sofern möglich),

- Prüfen des Transportziels („Ist der Weg bekannt?“),

- Sicherstellen der Information an den aufnehmenden Bereich zu Transportbeginn.

Ansprüche einer Anästhesiepflegefachperson. Auch aus Sicht der Anästhesiepflegefachperson, die einen Patienten zur operativen Intervention übernimmt, sollte idealerweise eine ausreichende Vorlaufzeit zur adäquaten Patientenübernahme gegeben sein. Die Anästhesiepflegefachperson hat dabei unter anderem folgende Aufgaben:

- Rücksprache mit OP-Koordination über

- Art des Eingriffs,

- Saalkapazität,

- Lagerung,

- gegebenenfalls erweitertes Airwaymanagement, wie Ein-Lungen-Ventilation,

- Rücksprache mit Anästhesisten über Spezialzubehör und erweitertes Monitoring,

- Richten der korrekten, eingriffsspezifischen Narkosemedikation,

- Richten der eingriffsspezifischen Narkose- materialien, zum Beispiel zentrale Zugänge, arterielle Kanülen und Atemwegsmaterial,

- Überprüfen von benötigten Medizinprodukten und Geräten,

- gegebenenfalls Vorbereitung besonderer Hygienemaßnahmen (Isolation MRE/COVID-19),

- Vorbereitung des Transportequipments zur Patientenübernahme in der Schleuse,

- vorbereitendes Wärmemanagement (zum Beispiel Moeck®-System oder Hotline®),

- Abfrage und gegebenenfalls Anforderung von Blutprodukten und Gerinnungsfaktoren.

Spezielle Lösung für hochkomplexe Schnittstelle

Die vollumfassende Patientenübergabe ist in jedem Bereich different. So hat die Übergabe auf einer Allgemeinstation einen anderen Fokus als auf einer Intensivstation. Im Rahmen einer Übergabe auf einer Allgemeinstation gehen die Verantwortlichen aufgrund der hohen Zahl und geringeren Komplexität der zu betreuenden Patienten nicht im Detail auf jede zu betreuende Person ein. Hingegen sieht die Übergabe auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation vor, Patienten idealerweise von Kopf bis Fuß – also ganzheitlich – zu betrachten und an die Folgeschicht zu übergeben.

Etablierte Übergabemodelle

Die Literatur bietet verschiedene Ansätze zu Struktur und Inhalt.

SBAR-Konzept. Das SBAR-Konzept ist als Methode zur Informationsweitergabe in der klinischen Routine beispielsweise bereits Inhalt der Ausbildung zur Pflegefachperson am Universitätsklinikum Heidelberg und kommt regelhaft auf den Allgemeinstationen zum Einsatz, um eine Übergabe im Falle von Besonderheiten zu strukturieren [3].

xABCDE-Schema. Präklinisch ist das xABCDE-Schema – die Patientenversorgung nach festgelegten Prioritäten – als Assessment Tool wie auch zur strukturierten Übergabe gängige und bewährte internationale Praxis [4, 5]. Auch innerklinisch ist dieses Schema regelmäßig und erfolgreich in der Notfallversorgung dienlich, zum Beispiel im Schockraum oder in den Aufnahmeräumen der Intensivstationen [6].

„I PASS the BATON“-Instrument. International findet sich auch das Tool „I PASS the BATON“ als Instrument, um einen Patientenzustand zu beschreiben und Aufgaben sowie den nachfolgenden Plan genau zu definieren. Eine Studie aus Vietnam belegt die Steigerung der Effizienz nach der Etablierung dieser Staffelstabübergabe am University Medical Center in Ho Chi Minh City [7]. Zudem existieren einige Empfehlungen für die strukturierte Übergabe eines Intensivpatienten von Schicht zu Schicht.

Die Übergabe von einem Überwachungsbereich – ob Intensivstation oder Intermediate Care Unit – in den operativen Bereich unterscheidet sich somit grundlegend von Übergabemodellen auf anderen Stationen (Textkasten: Etablierte Übergabemodelle). Die hochkomplexe Schnittstelle zwischen diesen beiden Versorgungseinheiten bedarf einer individuellen Lösung, die in die Betriebsabläufe der jeweiligen Bereiche integrierbar ist.

Im Idealfall verkürzt ein entsprechendes Tool die Vorbereitungszeit auf der Intensivstation wie auch jene der anästhesiologischen Fachabteilung. Die Intensivpflegefachperson hat somit mehr Zeit für die Versorgung der anderen ihr zugewiesenen Patienten und die Saalkapazitäten in der operativen Einheit sind effizienter zu nutzen. Dies reduziert auch den Stress in beiden Abteilungen und kann langfristig zu einer höheren Personalzufriedenheit führen [7].

Mit konsequenter Anwendung des Tools sind unerwünschte Ereignisse vermeidbar und lässt sich somit die Patientensicherheit erhöhen. Die Fachliteratur bietet diesbezüglich einige Ansätze, doch lässt sich eine solche Übergabe in diesem Fall nicht verallgemeinern. Die Abläufe der Versorgungszentren sind häufig ähnlich, dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf den Details.

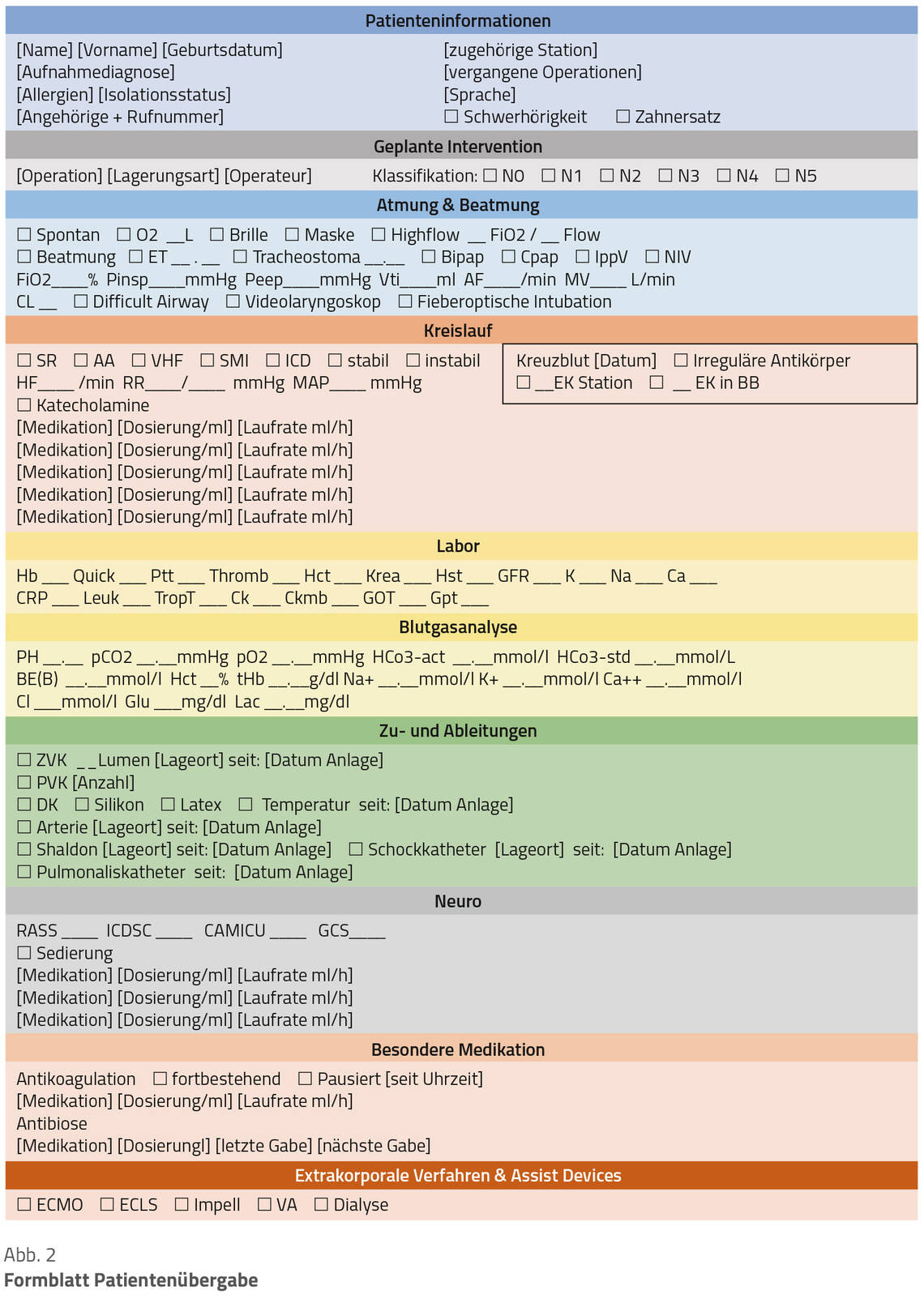

Teilautomatisierte Patientenübergabe. Ein für die Übergabe auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation geeignetes Modell könnte die Umsetzung einer teilautomatisierten Patientenübergabe sein, gegliedert in mehrere Module (Abb. 2). Das Modul „Patienteninformationen“ beinhaltet die Personalien des Patienten sowie Informationen über Angehörige und den aktuellen Status von Isolationsmaßnahmen oder Allergien.

Darüber hinaus finden sich darin Informationen, ob der Patient an einer Presbyakusis („Altersschwerhörigkeit“) leidet und welche Sprache er spricht. Diese Angaben sind vor allem dann relevant, wenn der Patient zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Anästhesiepflegefachpersonen beatmet wird und/oder sich nicht mehr selbst mitteilen kann. Auch für eine postoperativ geplante Extubation sind diese Auskünfte von großer Bedeutung.

Im Modul „Geplante Intervention“ sind der geplante Eingriff sowie die Lagerungsart und Dringlichkeit nach „N“-Klassifikation mit dem Namen der Operateurin oder des Operateurs aufgeführt [9].

Das Feld „Atmung & Beatmung“ gibt einen kurzen Überblick über die pulmonale Situation des Patienten. Darin sind die Ist-Zustände und Einstellungen des eventuell benötigten Respirators dokumentiert. Ebenso lassen sich der Atemweg und besondere Anforderungen wie ein benötigtes Videolaryngoskop erfassen. Gerade Patienten, die im Mund-Kiefer-Gesicht-Bereich voroperiert sind oder dort ein Tumorleiden haben, benötigen unter Umständen eine besondere Art der Einleitung wie eine fiberoptische Wachintubation. Wenn diese Information bereits in der frühen Phase der Anmeldung bekannt ist, können die an der Anästhesie beteiligten Mitarbeitenden entsprechende Vorbereitungen treffen.

Der Abschnitt „Kreislauf“ beinhaltet den aktuellen EKG-Rhythmus sowie den Hinweis auf eingebrachte Schrittmacher oder Defibrillatoren. Diese Informationen sind nicht nur für die Anästhesie relevant (zum Beispiel: Magnet), sondern auch für die Operateure und die OP-Pflegenden. Dabei steht vor allem die Wahl der elektrischen Stromführung (monopolar oder bipolar) im Vordergrund. Des Weiteren sind in diesem Abschnitt aktuelle Laufraten von vorhandenen Katecholaminen einzutragen, die einen Eindruck über die Kreislauffunktion vermitteln können. Auch Daten aus dem System der Blutbank finden hier Anwendung. So sind das Datum der jüngsten Kreuzprobe, die Zahl der verfügbaren Konserven sowie eventuell irreguläre Antikörper dokumentiert.

Die Abschnitte „Labor“ und „Blutgasanalyse“ liefern die zuletzt gemessenen Parameter und sind in diesem Beitrag nur exemplarisch – keinesfalls vollständig – aufgeführt. Über das Modul „Zu- und Ableitungen“ ist die aktuelle „Ausstattung“ des Patienten einsehbar. Die Anästhesiepflegefachperson kann somit weitere benötigte Zu- oder Ableitungen vorbereiten, um die Zeit der Narkoseeinleitung zu verkürzen. Die Module „Neuro“ (Neurologie), „Besondere Medikation“ sowie „Extrakorporale Verfahren & Assist Devices“ enthalten kurze Informationen, die für die Narkoseführung und/oder die chirurgische Intervention notwendig sein können.

Erfordernis einer vollständigen Digitalisierung

Die administrative Zukunft in der Patientenversorgung wird zunehmend digitaler. Eine teilweise digitale Dokumentation ist mit der automatischen Übertragung von Vital-, Beatmungs- und Infusionsparametern bereits heute gegeben. Diese Automatisierung entlastet die Mitarbeitenden zeitlich. Auch verlorene Dokumente gehören somit künftig im Idealfall der Vergangenheit an.

Eine lückenlose und vor allem nachvollziehbare Dokumentation lässt sich nur innerhalb eines etablierten vollumfassenden Systems gewährleisten. Denn die Mischform aus digitaler und analoger, also handschriftlicher Papierdokumentation ist überaus fehleranfällig. Der Aufwand der nachträglichen Digitalisierung benötigt viel Zeit und bindet personelle Kapazitäten. Gerade in der intensivmedizinischen Versorgung, die regelmäßig eine große Menge an neuen Patientendaten generiert, sind ausgedruckte Daten innerhalb kurzer Zeiträume überholt. Dies gilt auch für alle Formen von Checklisten oder SOP. Daher sollte ein zentrales System zur Dokumentenverwaltung, das jede Änderung automatisch überträgt und nachvollziehbar ist, der generelle Standard sein.

Vision einer idealen Patientenübergabe. Auf den konkreten Fall der vorliegenden Ausarbeitung bezogen könnte eine ideale Patientenübergabe in Zukunft wie folgt aussehen: Die Indikation für eine Operation stellt die diensthabende Ärztin oder der diensthabende Arzt. Diese beziehungsweise dieser informiert die betreuende Pflegefachperson vorab mündlich oder per Push-Benachrichtigung und pflegt die entsprechenden operativen Anforderungen mit den Daten des angeforderten Eingriffs in das Patientendatenmanagement-(PDMS-)System ein.

Die betreuende Pflegefachperson ergänzt diese Anforderung um die Daten aus der direkten Versorgung sowie die Ausstattungsmerkmale und Besonderheiten mit einem einzigen Klick im PDMS-System. Nach kurzer Sichtung der automatisch generierten Informationen gibt die Pflegefachperson die gebündelte Information im System frei.

Das Dokumentationssystem informiert per Push-Benachrichtigung in der Regeldienstzeit den OP-Koordinator, außerhalb der Regelarbeitszeit die Schichtleitung der Anästhesiepflegefachpersonen. Diese müssen die Anmeldung in einem definierten Zeitfenster, das sich nach der Dringlichkeit der OP-Anforderung richtet, aktiv bestätigen. Diese Bestätigung erhält wiederum die anfordernde Einheit.

Dank der interprofessionell gestalteten OP-Anmeldung sind alle relevanten Informationen sofort vorhanden, und die OP-Koordination übermittelt diese dem entsprechenden OP-Pflege- sowie Anästhesieteam in digitaler Form. Diese beiden Teams bestätigen die Anforderung, die die OP-Koordination erhält. Dadurch entstehen eine lückenlose Dokumentation sowie geschlossene Rückmeldungen. Letztere stellen eine digitale Form der Closed-Loop-Kommunikation dar. Diese stellt sicher, dass der Sender einer Nachricht ein direktes Feedback über die getroffenen Maßnahmen erhält [10].

Digitale Risiken. Das digitale Zeitalter bringt jedoch nicht nur Vorteile mit sich, da im Falle von Hackerangriffen auf kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser eine digital vernetzte Kommunikation schnell ausfallen kann. Im Jahr 2021 kam es in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu sehr schweren Regenfällen. Diese Ereignisse haben einmal mehr gezeigt, wie Hochwasser und andere Naturkatastrophen eine Netzwerkstruktur zum Erliegen bringen können. Dafür ist es wichtig, eine Back-up-Strategie zu unterhalten. Sollte eine digitale Übermittlung aufgrund technischer Störungen nicht funktionieren, ist es weiterhin möglich, das Dokument manuell, also handschriftlich, mit den erforderlichen Daten zu versehen. Somit ist auch unter den Gesichtspunkten des Risikomanagements im Qualitätsmanagement eine Ausfallsicherheit gewährleistet und stellt eine zusätzliche Sicherheitsbarriere im Gesamtprozess der Patientensicherheit dar [11]. Schlussendlich sind es durchstrukturierte, erfolgreich implementierte und gelebte Prozesse sowie gut geschultes Personal, die in Zeiten der Hochleistungsmedizin das positive Outcome der Patienten sicherstellen.

[1] Forster A. Visite! – Kommunikation auf Augenhöhe im interdiszi- plinären Team. Berlin Heidelberg: Springer 2017: 9 ff.

[2] Busch J, Trierweiler-Hauke B. Pflegewissen Intermediate Care. 3rd ed. Berlin Heidelberg: Springer 2021: 190 ff.

[3] Sottas B. Handbuch für Lernbegleiter auf interprofessionellen Ausbildungsstationen. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung GmbH 2020: 65

[4] Hecker U, Meier E. Unterwegs im Krankenhaus – Pflegerische Aufgaben beim Patiententransport. Berlin Heidelberg: Springer 2017: 74

[5] Häske D et al.: Advanced Medical Life Support (AMLS). In: Notfall Rettungsmed 2013; 16 (8): 611–616. doi: 10.1007/s10049–013–1793–8

[6] Wölfl C et al. „Trauma room time out“ (TRTO). Neues Sicherheitstool zur Verbesserung der Patientensicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit im Schockraum. In: Der Unfallchirurg 2014; 117 (1): 83–85. DOI: 10.1007/s00113–013–2552–5

[7] Long TT. Evaluation of Nurses‘ Perceptions Before and After Applying „I Pass (the) Baton“ (2019). Im Internet: digscholarship.unco.edu/cgi/viewcontent.cgi

[8] Schuler H, Kanning UP. Lehrbuch der Personalpsychologie. 3., überarb. u. erw. Aufl. Göttingen, Bern, Wien, Paris: Hogrefe 2014: 660 ff.

[9] Bauer M et al. Glossar perioperativer Prozesszeiten und Kennzahlen. Passion Chirurgie 2016 (11). Im Internet: www.bdc.de/glossar-perioperativer-prozesszeiten-und-kennzahlen-version-2016

[10] St. Pierre M, Hofinger G. Human Factors und Patientensicherheit in der Akutmedizin. Berlin Heidelberg: Springer 2020: 251 ff.

[11] Zapp W. Qualitäts- und Risikomanagement im Krankenhaus. Wiesbaden: Springer Fachmedien 2020: 72 ff.