Die meisten Settings professioneller Pflege erfordern eine Versorgung rund um die Uhr, so auch nachts. Eine aktuelle Untersuchung im Forschungsnetzwerk JBI geht der Frage organisatorischer Verbesserungen nach, um Belastungen im Nachtdienst zu verringern.

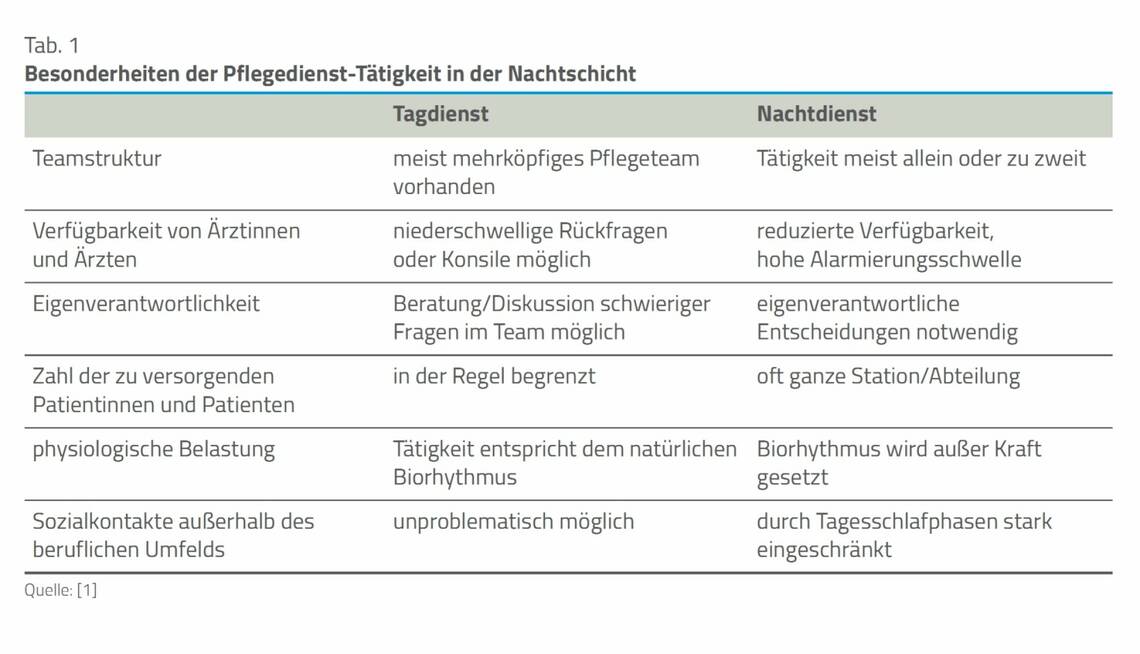

Nachtdienst in der Pflege wird unterschiedlich organisiert. Es existiert sowohl das Modell, dass mehrere Beschäftigte einzelne oder eine kurze Serie von Nachtdiensten übernehmen, als auch die Option, dass eine Pflegeperson aus eigener Entscheidung heraus als sogenannte Dauernachtwache arbeitet. In beiden Fällen entstehen durch die Tätigkeit nachts deutlich andere Belastungen als im Tagdienst. Einige wesentliche Unterschiede sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

In einer retrospektiven Literaturauswertung ging eine pflegerische Forschungsgruppe um Susan Weaver vom Ann May Center for Nursing in Neptune, New Jersey/USA, der Frage nach, wie Pflegende die Belastung durch Nachtschichten einschätzen und welche organisatorischen Verbesserungen sie ihrer Geschäftsführung oder ihren Vorgesetzten vorschlagen [1]. Die Studie erschien im weltweiten Forschungsnetzwerk JBI (Textkasten: Forschungsnetzwerk JBI).

Das Forschungsteam nahm eine Literaturanalyse in medizinischen Datenbanken vor. Die aufgefundenen Arbeiten wurden für die Analyse akzeptiert, wenn sie folgende Einschlusskriterien erfüllten:

- klar dargestellte Forschungsmethode oder Studiendesign

- qualitativ beschreibende Fragebogen- oder Interviewstudie

- nachvollziehbare Darstellung der Einschätzung beruflich Pflegender zu vielfältigen Fragen der Nachtdienstbelastung

Forschungsnetzwerk JBI

JBI, 1996 als Joanna Briggs Institute gegründet, ist eine internationale Forschungsorganisation, die evidenzbasierte Information, Bildung und Software entwickelt und bereitstellt. JBI arbeitet über das Netzwerk JBI Collaboration mit Hochschulen und Gesundheitseinrichtungen weltweit zusammen. JBI hat seinen Sitz in Adelaide/Australien und ist benannt nach Joanna Briggs, der ersten pflegerischen Führungsperson am Royal Adelaide Hospital.

Ergebnisse

Insgesamt erfüllten 34 Arbeiten die Einschlusskriterien. Sie stammten aus 10 verschiedenen Ländern: USA, Australien, Brasilien, Iran, Schweden, Kanada, China, Frankreich, Italien und Kenia. 13 Arbeiten widmeten sich der speziellen Berufsgruppe der Pflegenden, die ausschließlich im Nachtdienst arbeiten (Dauernachtwachen), 13 weitere Arbeiten der Gruppe, die sowohl im Nacht- als auch im Tagdienst tätig ist. 8 Arbeiten machten keine konkreten Angaben dazu. Insgesamt konnten 220 qualitative Aussagen aus den Arbeiten entnommen werden, die zu übergeordneten Themen zusammengefasst wurden.

Charakteristika des Nachtdienstes. Hinsichtlich der wahrgenommenen Besonderheiten des Nachtdienstes geben viele Pflegende an, dass im Nachtdienst weniger andere qualifizierte Pflegende parallel tätig sind. Ein fachlicher Austausch wird dadurch als deutlich schwieriger wahrgenommen; er findet allenfalls mit anderen Nachtwachen der benachbarten Stationen statt. Pflegerische und bis zu einem gewissen Grad auch medizinische Entscheidungen beruhen daher auf hoher Eigenverantwortlichkeit und setzen eine größere Berufs-erfahrung im Vergleich zu Kolleginnen und Kollegen im Tagdienst voraus.

Von den Vorgesetzten und anderen Mitgliedern des Stationsteams fühlen sich die im Nachtdienst Tätigen nur in geringem Maße wahrgenommen, sodass sie teilweise ein Gefühl der „Unsichtbarkeit“ in ihrer beruflichen Tätigkeit empfinden. Die große Bedeutung ihrer nächtlichen Tätigkeit wird nach eigenem Empfinden von den Tagdiensthabenden kaum wahrgenommen.

Nachtdienste verlaufen – je nach Setting – meist ruhig, doch gerade in Akutkliniken können plötzlich dramatische oder lebensbedrohliche Zwischenfälle auftreten, die ein sofortiges Handeln erfordern. Je nach klinikinterner Organisation gehören manche Pflegende im Nachtdienst zum Akutinterventionsteam und müssen womöglich mehrmals in der Nacht zusammen mit dem zuständigen ärzt-lichen Personal zu Notfällen im gesamten Haus „laufen“. Da in solchen Situationen die eigene Station dabei spontan verlassen wird, verursacht dies zusätzlichen Stress.

Physiologische Belastung. Die physiologischen, aber auch die psychologischen Besonderheiten des Nachtdienstes werden von vielen Pflegenden thematisiert. Generell wird dargestellt, dass die Aufrechterhaltung eines strukturierten Familienlebens für die Beschäftigten deutlich schwieriger ist als für die Kolleginnen und Kollegen im Tagdienst.

Die eigenen Familienmitglieder müssen bereit sein, konkret definierte häusliche Zuständigkeiten und Pflichten zu übernehmen, damit der Haushalt weiterhin geordnet funktioniert. Die Entscheidung eines Familien-mitglieds, als Dauernachtwache zu arbeiten, erfordert somit immer eine Übereinkunft der gesamten Familie und eine Übernahme von Verantwortung von Partnern, Kindern und möglicherweise weiteren Haushaltsmitgliedern für bestimmte Haushaltsfunktionen.

Pflegende im Nachtdienst nehmen ihre Mahlzeiten notgedrungen nicht im Familienkreis ein, wodurch ihnen Informationen und das familiäre Sozialleben entgehen. Einige Pflegende in der Nachtschicht geben an, häufiger ungesunde Fertiggerichte zu sich zu nehmen, während die übrige Familie gesundheitsbewusst zubereitete Mahlzeiten, begleitet von familiären Gesprächen, einnehmen kann.

Für sportliche Aktivitäten und Sozialkontakte ist eine vorausschauende Planung notwendig. Bestimmte Anforderungen eines Familienlebens können nur im Tagesbetrieb erledigt werden, beispielsweise der Besuch einer Sprechstunde des Klassenlehrers der Kinder. Dadurch wird der Tagesschlaf der Pflegenden beeinträchtigt und der eingespielte Schlaf-Wach-Rhythmus unterbrochen.

Generell gaben die Pflegenden, die im Nachtdienst arbeiten, eine eingeschränkte Schlafqualität und einen als ungesund empfundenen Schlaf-Wach-Rhythmus mit meist chronischem Schlafdefizit an.

Selbst- und Fremdgefährdung. Nach längeren Nachtdienstphasen kam es laut Aussage vieler Pflegender zu einem allgemeinen Erschöpfungszustand. Dadurch besteht aus ihrer Sicht ein erhöhtes Risiko für Medikationsfehler oder andere fehlerhafte Handlungen.

Als problematisch beschreiben viele Pflegende die Autofahrt nach Hause am Morgen nach dem Nachtdienst, weil die Konzentra- tionsfähigkeit verringert ist. Damit entsteht ein Risiko für Unfälle mit Fremd- und Eigengefährdung. Einige Pflegende versuchen, während der Heimfahrt aus dem Nachtdienst durch Verzehr von Süßigkeiten, Chips oder Schokoriegeln die Konzentration wieder zu steigern. Andere stellen das Radio auf laut oder rufen Familienangehörige oder Kollegen an, um sich durch Gespräche über die Freisprechanlage im Auto wachzuhalten.

Organisatorische Verbesserungen

Die Studie hatte zum Ziel, gesundheitsfördernde Interventionen der Leitungsebene herauszuarbeiten, um nachtdienstbezogene Belastungen und Probleme zumindest abzumildern. Folgende Verbesserungen schlägt das Forschungsteam vor:

- Um die Entkopplung der Nachtdiensthabenden vom allgemeinen Informationsfluss ihrer Abteilung zu verringern, sollten Abteilungs- oder Stationsbesprechungen auch einmal während der Nachtdienstzeit online durchgeführt werden, sodass der Diensthabende sich zuschalten kann. Ist dies nicht möglich, sollte die Besprechung zumindest aufgezeichnet werden, um sie sich online ansehen zu können.

- Alternativ können Vorgesetzte (Stationsleitung, Pflegedienstleitung) die Nachtdiensthabenden auch anrufen und ihnen Neuigkeiten und aktuelle Informationen aus der Abteilung mitteilen.

- Um die Heimfahrt im Auto für den Einzelnen sicherer zu gestalten, sollten die Leitungen versuchen, Fahrgemeinschaften einzurichten. Eine weitere Möglichkeit ist es, Ruheräume anzubieten, in denen vor Fahrtantritt noch ein Kurzschlaf eingeschoben werden kann.

- Während der Nacht sollten in Krankenhäusern Möglichkeiten existieren, sich gesunde Lebensmittel zu besorgen, etwa über eine täglich frisch gefüllte Kühltheke.

- Zwischen Nachtdienstphasen sollte gerade bei Dauernachtwachen immer eine ausreichende Zahl von Erholungstagen im Dienstplan vorgesehen werden.

- Weiterbildungs- und Qualifikationsmöglichkeiten sollten auch für Nachtdienst- habende angeboten werden, beispielsweise durch in der Nacht stattfindende Online-Fortbildungen oder -Schulungen.

- Während Arbeitspausen, die selbstverständlich auch im Nachtdienst vorzusehen sind, müssen die Beschäftigten die Gelegenheit haben, sich auch einmal in einen Ruheraum zu einem Kurzschlaf zurückzuziehen.

- Angesichts der nicht zu unterschätzenden Belastungen und Probleme empfiehlt die Forschungsgruppe, Pflegende möglichst nicht dauerhaft, sondern nur zeitlich begrenzt im Nachtdienst einzusetzen.

[1] Weaver SH. Experience and perceptions of nurses working night shift. Evidence-based information sheets for health professionals. JBI EBP Database 2023; 25 (1): 1–4