Auszubildende – insbesondere junge Menschen mit Migrationserfahrungen – benötigen für den Berufsstart konkrete Unterstützung. Doch diese Angebote sind oft intransparent und unvollständig. Abhilfe soll das Forschungsprojekt „Transitionen in die Pflege“ mit Konzepten und Handlungsempfehlungen schaffen.

Das Projekt „Transitionen in die Pflege – individuelle und regionale Ressourcen stärken (TiP-regio)“ ist am Übergang von der Schule in die Berufsausbildung angesiedelt.

Die Auseinandersetzung mit der Gruppe Auszubildender, für die aufgrund eigener noch nicht allzu lange zurückliegender Migrationserfahrungen die Ausbildung eine besondere Herausforderung darstellt, war im Rahmen des Projekts zunächst kein zentrales Thema. Da die Pflegeausbildung in Deutschland allerdings bislang nicht ausreichend auf die Migrationsgesellschaft ausgerichtet ist, obwohl seit vielen Jahren im Ausland aktiv für die Pflegeausbildung angeworben wird und die Zahl der jungen Menschen mit Migrationserfahrungen in Deutschland steigt, sind die spezifischen Erfahrungen, Bedarfe und Bedürfnisse dieser Zielgruppe beim Austausch der Projektgruppe zu den Datenerhebungen in den Blick geraten.

Dieser Beitrag beschäftigt sich daher mit der Frage, inwieweit in den Phasen des Übergangs (Berufsorientierung, Einmündung, Ausbildung) in die Pflegeausbildung die migrationsbedingte Heterogenität der (potenziellen) Auszubildenden berücksichtigt wird, und leitet Desiderata für die Ausbildung und für das (regionale) Übergangsmanagement ab. Übergangsmanagement meint die Gesamtheit der Institutionen und Angebote, die den Übergang von der Schule in die Ausbildung vorbereiten, unterstützen und begleiten. Darunter fallen als Akteure zum Beispiel die Arbeitsagenturen oder Angebote wie berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen. Die Strukturen sind regional sehr unterschiedlich; daher spricht man vom Regionalen Übergangsmanagement (RÜM).

Ziele und Vorhaben des Projekts

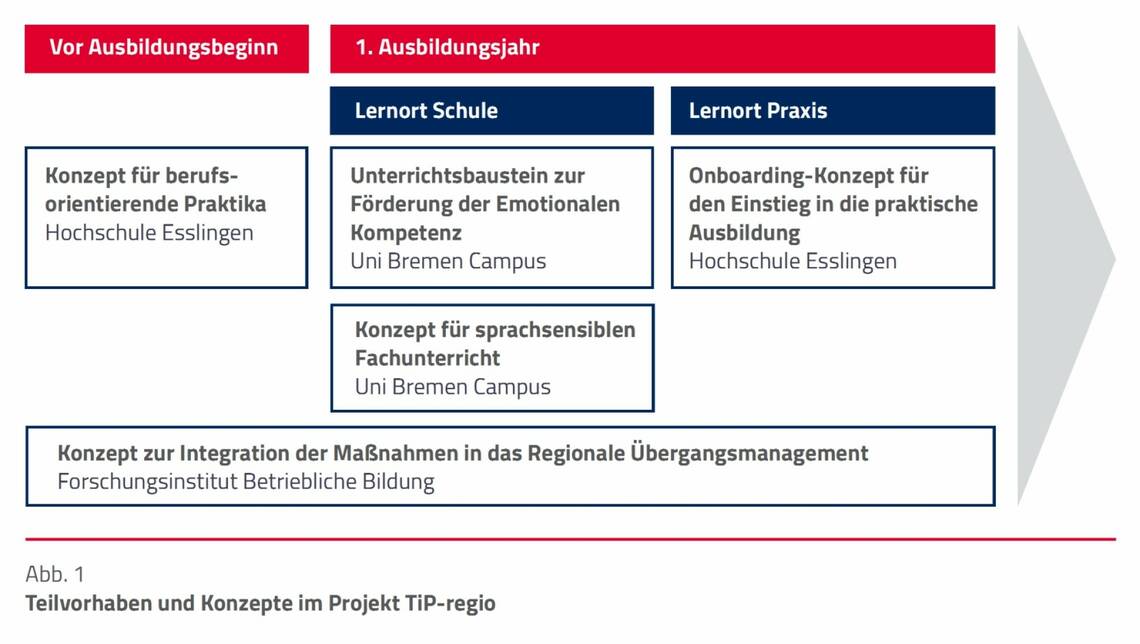

Das interdisziplinäre Projekt TiP-regio betrachtet die verschiedenen Phasen des Übergangs von der Schule in die (Pflege-)Ausbildung aus verschiedenen Blickwinkeln – von der Berufsorientierung bis zum Ausbildungseinstieg. Ziel des Projekts ist, Herausforderungen im Kontext von Berufsorientierungsmaßnahmen und Ausbildungseinstieg zu identifizieren und vorhandene Unterstützungsangebote hinsichtlich ihrer Reichweite und Grenzen zu analysieren. Für die einzelnen Phasen des Übergangs entwickeln die Projektverantwortlichen in Teilvorhaben evidenzbasiert berufspädagogische Konzepte, um

- über Berufsorientierungspraktika ein positives und gleichermaßen realistisches Berufsbild zu vermitteln,

- einen gut unterstützten und begleiteten Einstieg in die praktische Ausbildung zu gewährleisten,

- Auszubildende durch Vermittlung emotionaler Kompetenzen auf die konstruktive Bewältigung belastender Situationen vorzubereiten,

- mittels sprachsensiblen Fachunterrichts Unterstützung für sprachliche Herausforderungen anzubieten und den Ausbildungserfolg zu fördern.

Die Projektgruppe befragt alle relevanten Bezugsgruppen, um verschiedene Perspektiven einzubeziehen: ausbildungsinteressierte Schülerinnen und Schüler, Lehrende an allgemeinbildenden sowie Pflegeschulen, Auszubildende, Akteure des RÜM wie Arbeitsagenturen sowie Träger der Jugendberufshilfe. Die entwickelten Konzepte werden zum Teil exemplarisch erprobt und evaluiert und stehen im Anschluss für die Praxis zur Verfügung, um zu einer gelingenden Einmündung in den Pflegeberuf beitragen zu können. Das vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) beauftragte Forschungsprojekt läuft bis Ende 2023. Beteiligt sind die Hochschule Esslingen, die Uni Bremen Campus GmbH und das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb). Abbildung 1 veranschaulicht die unterschiedlichen Teilvorhaben und Konzepte im Projekt TiP-regio.

Migrationsbedingte Heterogenität in der Pflegeausbildung

Der Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität nimmt mittlerweile einen wichtigen Stellenwert in der Bildungspraxis und -politik sowie den verschiedenen wissenschaftlichen Diskursen ein. Im Gegensatz zu einem breiteren Blick in der Wissenschaft steht in der Bildungspraxis oft die Herkunft der Lernenden selbst oder ihrer Familien aus unterschied- lichen Ländern und den teilweise daraus resultierenden (noch nicht) vorhandenen Kompetenzen in der deutschen Sprache im Fokus.

Trotz der unterschiedlichen Zielsetzungen, Fragestellungen und Methoden der Teilprojekte sind zum Teil unerwartet ähnliche Aspekte aufgetaucht, die im Verlauf der Datenanalyse noch zu fundierten Erkenntnissen ausgearbeitet werden müssen.

Aus Perspektive der am Übergang angesiedelten Institutionen und Angebote nennen zum Beispiel Akteurinnen und Akteure aus Beratungsangeboten die Stärkung der Diversität und den Umgang mit Heterogenität häufig als wichtige Ziele. Das Angebot zur Berufsorientierung nehmen dabei sowohl die Akteurinnen und Akteure im RÜM selbst als auch die Praxisbetriebe als intransparent wahr. Sie alle bemängeln unter anderem das Fehlen niedrigschwelliger Angebote und Informationen zum Berufsbildungssystem und zum Pflegeberuf.

Ebenso erhalten am Pflegeberuf interessierte geflüchtete Jugendliche zum Beispiel keinen Zugang zu einem Berufsorientierungspraktikum, da sie ab einem bestimmten Einreisealter nicht in das allgemeinbildende Schulsystem einmünden.

Weiterhin zeigt sich, dass Ausbildungsbetriebe teilweise gar nicht auf Jugendliche mit sprachlichem Unterstützungsbedarf und/oder Fluchterfahrungen eingestellt sind, was angesichts aktueller Zuwanderungszahlen und der langen Migrationsgeschichte Deutschlands verwundert.

Umgang mit Mehrsprachigkeit und sprachlichen Herausforderungen. In Interviews zur Identifizierung von Herausforderungen im Ausbildungseinstieg und -verlauf bezeichnen Lehrende und Praxisanleitende Kompetenzen in der deutschen Sprache sowohl in Bezug auf die theoretische als auch die praktische Ausbildung als Herausforderung schlechthin. Gelten ihrer Ansicht nach berufs- oder fachsprachliche Kenntnisse im Mündlichen und Schriftlichen ohnehin als Herausforderung für alle Auszubildenden, trifft dies für neu zugewanderte Auszubildende im Speziellen auch für allgemeinsprachliche Kenntnisse zu. Diese sind zum Beispiel notwendig, um allgemein Konversation betreiben zu können, was insbesondere für das Einfinden in das Pflegeteam und damit zusammenhängend in die neue Rolle als wichtig erachtet wird.

Auch Auszubildende betonen in Fokusgruppeninterviews zu sprachlichen Herausforderungen nicht nur die fach-, sondern explizit auch die alltagssprachliche Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. Gerade die Verständigung mit älteren Menschen beschreiben sie als schwierig. Unterstützungsbedarfe bestehen aus Sicht des pädagogischen Personals außerdem beim Verstehen von Leistungsnachweisen oder Praxisaufträgen, hauptsächlich hinsichtlich der verwendeten Operatoren. Die Auszubildenden heben vor allem sprachliche Schwierigkeiten in Klausuren hervor, nicht nur den Fachwortschatz, sondern auch die Formulierung von Prüfungsfragen betreffend.

Die Bewältigung der sprachlichen Anforderungen trägt zu einem erfolgreichen Einstieg in die Ausbildung bei, vor allem auch zum Bestehen der Probezeit. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, dass die erforderlichen Sprachzertifikate nicht ausreichen, nicht die besondere Sprachverwendung in der Pflege betreffen oder die individuell vorhandenen Deutschkenntnisse nicht dem zertifizierten Niveau entsprechen, bieten manche Einrichtungen additive Deutschkurse an. Integrierte Schulungsangebote, wie der in der allgemeinbildenden Schule bekannte sprachsensible Fachunterricht, stellen eher die Ausnahme dar und hängen von der einzelnen Lehrperson oder Praxisanleitung ab. Entsprechende (freiwillige) Weiterbildungsangebote existieren nur punktuell.

Insgesamt wird deutlich, dass Lehrende und Pflegeanleitende zwar die sprachliche Heterogenität wahrnehmen und sprachliche Herausforderungen erkennen, aber deren Bewältigung noch nicht in der Ausbildung selbst (im Unterricht oder in der Pflegepraxis) integriert ist. Den Wunsch nach Unterstützung formulieren alle Akteurinnen und Akteure.

Als zusätzliche Herausforderung nennen ebenfalls alle die Pandemiebedingungen. Das Tragen von Masken erschwert grundsätzlich die Kommunikation und das Kennenlernen (in den großen Pflegeteams lassen sich Gesichter schlechter wiedererkennen) und verstärkt sprachliche Herausforderungen, da zum Beispiel die Mimik als kommunikatives Merkmal wegfällt. Vorgaben zur Kontaktreduktion verhindern gemeinsame Pausen oder verkürzen das Zusammensitzen während der Übergabe. Als Unterstützung für die Auszubildenden mit Migrationserfahrung gilt die Zuweisung einer festen Ansprechperson im Pflegeteam.

Aufenthaltsdauer und -status. Der Beginn der Ausbildung leitet für viele junge Menschen den Abnabelungsprozess vom Elternhaus ein, den sie individuell sehr unterschiedlich erleben und bewältigen. Migrationserfahrungen potenzieren unter Umständen bestehende Herausforderungen. So berichten Praxisanleitende von immigrierten Auszubildenden, die zum Ausbildungsstart erst wenige Wochen in Deutschland leben. Sie befinden sich noch in der Phase der Neuorientierung, haben keine Familie, keine Bezugspersonen vor Ort und auch noch keinen Freundeskreis. Sie werden als eingeschüchtert und schnell überfordert wahrgenommen. Es fehlen Angebote, um diesen Auszubildenden das Ankommen zu erleichtern und Ausbildungsabbrüche zu vermeiden.

Auch ihr Aufenthaltsstatus kann vereinzelt besonders belastend sein, wenn die Ausbildung die Grundlage für die Aufenthaltserlaubnis oder deren Verlängerung darstellt und die Anwesenheitskontrollen eine über die Ausbildung hinausgehende Bedeutung erhalten.

Diskriminierungserfahrungen. In Datenerhebungen mit Auszubildenden mit Migrationshintergrund kommen Erfahrungen mit Diskriminierung im Allgemeinen und sprachbezogen zur Darstellung. So ist zum Beispiel die Rede von sogenanntem Foreigner Talk, den Auszubildende als Babysprache bezeichnen und als sehr unangenehm beschreiben. Sie wünschen sich, für ihre Herkunft nicht verurteilt zu werden, allgemein Wertschätzung zu erfahren und in den Pflegeteams willkommen zu sein. Sie wollen als Lernende wahrgenommen, begleitet und unterstützt werden.

Paradigmenwechsel sinnvoll

In Berufsorientierung und Ausbildung werden Menschen mit eigenen Migrationserfahrungen immer noch als Sonderfall und ihre Bedürfnisse als zusätzliche Herausforderung betrachtet. Es bedarf eines Paradigmenwechsels mit Ausgangspunkt in der Aus- und Weiterbildung des pädagogischen Personals, aber auch in strukturellen Veränderungen, zum Beispiel Unterstützungsangebote für Praxisbetriebe im Rahmen des RÜM. So gilt es, in Pflegepädagogik und -praxis für rassismuskritische Perspektiven zu sensibilisieren und entsprechende Lern- und Reflexionsräume zu schaffen. Lehrende benötigen (und wünschen sich) Aus- und Weiterbildung für den Umgang mit Mehrsprachigkeit und sprachsensiblem Unterricht – analog zu verpflichtenden Deutsch-als-Zweitsprache-(DaZ-)Modulen in der allgemeinen Lehramtsausbildung.