Auszubildende sind häufig mit existenziellen, leidvollen und herausfordernden Pflegesituationen konfrontiert. Kompetenzen der Emotionsregulation können helfen, diese Gefühle besser zu bewältigen. Ein neuer Unterrichtsbaustein für das erste Ausbildungshalbjahr soll unterstützen, diese Kompetenzen aufzubauen.

Pflege ist ein Interaktionsberuf. Interaktion setzt zum einen die Fähigkeit voraus, auf die Gefühle der zu pflegenden Menschen Einfluss zu nehmen und sie zum Beispiel trotz ihrer Ängste zu motivieren oder in schweren Situationen zu ermutigen. Sie erfordert aber ebenso den Umgang mit den eigenen Emotionen.

Bei der sogenannten Emotionsarbeit gilt es zu lernen, die eigenen Gefühle an die Erwartungen und Anforderungen in beruflichen Situationen anzupassen. Emotionsarbeit stellt eine wichtige Voraussetzung für Empathie dar [1]. Sie hat aber auch eine zentrale Bedeutung für die eigene Gesundheitsfürsorge.

Oft bleiben Auszubildende mit ihren Gefühlen allein

Auszubildende in der Pflege sind von Beginn an mit existenziellen, leidvollen und herausfordernden Pflegesituationen konfrontiert. Daraus resultieren Gefühle der Handlungsunfähigkeit, Unsicherheit, Ohnmacht und Angst [2]. Bei der Bearbeitung und Regulation dieser Emotionen bleiben sie sich oftmals selbst überlassen [1, 2].

Ein Arbeitspaket im Forschungsprojekt „Transitionen in die Pflege – individuelle und regionale Ressourcen stärken (TiP-regio)“ (Textkasten) beschäftigte sich mit diesem Thema. Ziel war es, einen Unterrichtsbaustein für das erste Halbjahr der Pflegeausbildung zu entwickeln, damit Auszubildende Kompetenzen zur Emotionsregulation aufbauen und in herausfordernden Situationen nutzen können.

Bei der Entwicklung des Bausteins erfolgte eine enge Zusammenarbeit von Forschenden und Lehrenden, um die Praxisrelevanz und Anwenderfreundlichkeit des Bausteins sicherzustellen. Mit den Pflegeschulen Regio Kliniken Elmshorn und Klinikum Oldenburg wurden zwei Modellschulen gewonnen, die den Unterrichtsbaustein erprobten. Die Entwicklung eines Curriculums für den Unterrichtsbaustein wurde vom Team der Uni Bremen Campus GmbH vorgenommen. Außerdem wurde als Arbeitsgruppe die Baustein-AG gegründet, die zu drei Zeitpunkten Rückmeldungen zu Zwischenprodukten gab. Nach der Fertigstellung der ersten Fassung wurde der Unterrichtsbaustein in jeweils einem Ausbildungskurs an den zwei Modellschulen implementiert und evaluiert. Die Evaluation führte zu einigen Anpassungen der ersten Fassung.

Projekt „Transitionen in die Pflege – individuelle und regionale Ressourcen stärken (TiP-regio)“

Das vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Auftrag gegebene Projekt „Transitionen in die Pflege – individuelle und regionale Ressourcen stärken (TiP-regio)“ nahm den Übergang von schulischer zu beruflicher Bildung empirisch und konzeptionell in den Blick. Das Projekt lief von Dezember 2021 bis November 2023 und wurde von Prof. Dr. Karin Reiber geleitet; Auftragnehmer waren die Hochschule Esslingen, die Universität Bremen Campus GmbH und das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb). Ein Artikel über TiP-regio erschien in Die Schwester | Der Pfleger 4/2023.

Emotionsregulation speziell für die Pflegeausbildung

Zur Emotionsregulation zählen Prozesse, durch die Individuen das Erleben und den Ausdruck von Emotionen mittels kognitiver Strategien in ihrer Qualität, Intensität und Dauer gezielt beeinflussen können [3].

In der Literatur gibt es zwar beschriebene Vorgehensweisen, wie emotionale Kompetenz oder auch Emotionsregulation gefördert werden kann. Es gibt aber weder Konzepte, die auf die Förderung der Emotionsregulation von Auszubildenden in der Pflege abzielen, noch welche, die Kompetenzen ihrer Lehrenden einbeziehen. Häufig adressieren sie Personen mit einem Emotionsregulationsdefizit und werden durch therapeutisches Fachpersonal oder besonders geschulte Personen durchgeführt.

Der jetzt vorliegende Unterrichtsbaustein orientiert sich an bestehenden Konzepten und berücksichtigt gleichzeitig die spezifischen Rahmenbedingungen der Pflegeausbildung – zum Beispiel, dass die Teilnahme am Unterricht verpflichtend ist und keine therapeutischen Ziele verfolgt werden. Daher wurde der Unterrichtsbaustein so konzipiert, dass die Intensität des emotionalen Erlebens im Lernprozess eher gering ist. Dies wird in der Literatur als „cold learning“ [4] bezeichnet und meint einen vorrangig kognitiven Lernprozess, der das Allgemeine und Verallgemeinerbare betont. Subjektive Erfahrungen dienen eher als Illustration des abstrakten Wissens. Das (Wieder-)Erleben der Erfahrungen – das sogenannte „hot learning“ – kann zu Beginn den Lernprozess hemmen, zu einem späteren Zeitpunkt aber behutsam integriert werden. Im Verlauf des Bausteins werden daher in den letzten Lernsequenzen auch Elemente des „hot learning“, zum Beispiel eigene emotionale Erfahrungen der Auszubildenden, eingebunden.

Der Unterrichtsbaustein basiert des Weiteren auf den Prinzipien der Situations- und Kompetenzorientierung. Es gibt mehrere Erzählungen von emotional herausfordernden Situationen, die zum Aufbau der unterschiedlichen Teilkompetenzen herausfordern. Außerdem bringen die Auszubildenden aus ihrem ersten Praxiseinsatz selbst Erlebnisse mit, die für die Emotionsanalyse und Entwicklung von Verhaltensstrategien genutzt werden können.

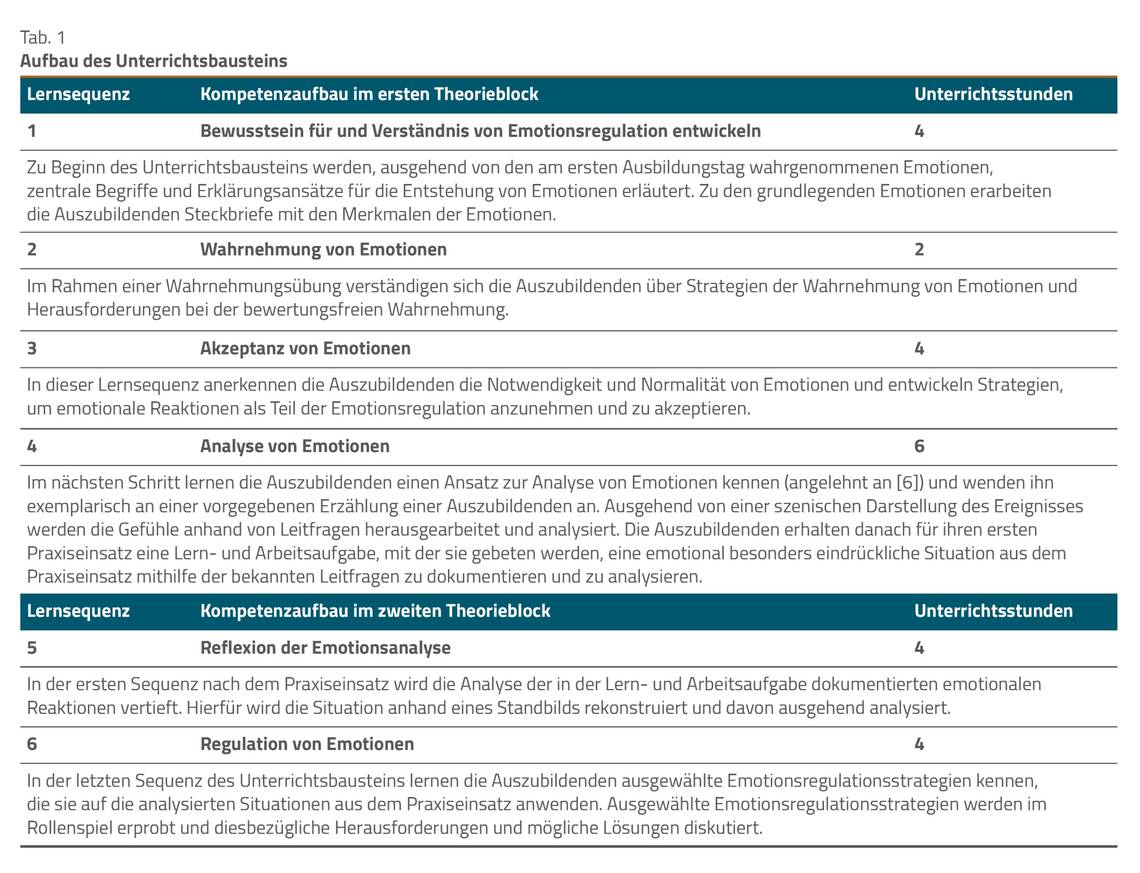

Aufbau des Unterrichtsbausteins

Der Unterrichtsbaustein besteht aus sechs Lernsequenzen, die sich an der Beschreibung der Ziele und Inhalte von Emotionsregulation [5] orientieren (Tab. 1). Jede Lernsequenz wird in Form eines Artikulationsschemas mit Angaben zu Phasen, zum Handlungsablauf sowie zu Sozialformen, Methoden und Medien beschrieben. Den Artikulationsschemata werden die zentralen Ziele der Lernsequenzen und praktische Hinweise zu den einzelnen Unterrichtsphasen vorangestellt. Diese haben sich unter anderem aus der modellhaften Implementierung des Unterrichtsbausteins ergeben. Für die Umsetzung wurden zahlreiche Materialien wie Informationsblätter und Arbeitsaufträge entwickelt.

Download der Handreichung

Die Handreichung „Emotionale Kompetenz. Ein Unterrichtsbaustein zur Förderung der Emotionsregulation in der Anfangsphase der Pflegeausbildung“ steht auf der Website des BIBB kostenfrei zum Download bereit: bibb.de/dienst/publikationen/de/19611.

Zur Prävention von emotionalen Belastungen sollten darüber hinaus auch Maßnahmen ergriffen werden, die sich stärker auf die Rahmenbedingungen insbesondere der praktischen Ausbildung beziehen. Das kann zum Beispiel die Unterstützung von Auszubildenden in Krisensituationen durch Praxisanleitende sein. Das Ziel sollte darin bestehen, den Auszubildenden einen bestmöglichen Ausbildungseinstieg zu ermöglichen.

[1] Klimasch G. Pflegerische Empathie (lernen) – Sichtweisen von Pflegelernenden. Eine longitudinale Interviewstudie. Dissertation Universität Bremen 2020. Im Internet: media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/5932; Zugriff: 02.07.2024

[2] Einig C, Partsch S, Darmann-Finck I. Entwicklungsaufgaben im ersten Jahr der pflegeberuflichen Ausbildungsgänge. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 2022; 118 (2): 207–237

[3] Gross JJ. Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry 2015; 26 (1): 1–26

[4] Greenberg LS, Safran, JD. Emotion in psychotherapy. American Psychologist 1989; 44 (1): 19–29

[5] Gratz KL, Roemer L. Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 2008; 30 (4): 315–315

[6] Berking M. Training emotionaler Kompetenzen. 4. Aufl. Heidelberg: Springer; 2017