Reformen im Gesundheitssystem greifen oft zu kurz – denn echte Veränderung beginnt in der Bildung. Der Text zeigt anhand der Disruptionsskala, wie Klinikverbünde Lernprozesse strategisch nutzen können, um Kulturwandel zu ermöglichen und Transformation wirklich zu leben.

Im Besprechungsraum herrscht Stille. Auf der Leinwand ist die letzte Folie eingeblendet: "Levelstruktur und Standortsicherung". Es wird kein Wort zur Pflegeausbildung verloren. Es wird kein Gedanke an Bildungsprozesse verschwendet. Dabei geht es um nichts Geringeres als die Zukunft eines Klinikverbunds. Ein Mitglied der Schulabteilung hebt zögerlich die Hand. "Sind die Bildungsaspekte denn berücksichtigt worden?" Ein kurzer Blick. Höfliches Nicken. Dann die Antwort: "Kommt später."

Dieser Moment steht exemplarisch für viele Reformprozesse im deutschen Gesundheitssystem. Die Bildung kommt zu spät, zu leise, zu funktional. Wenn über Bettenzahlen, Leistungsgruppen und Standorte verhandelt wird, scheint Bildung nicht Teil der Zukunft zu sein, sondern bestenfalls deren Nachsorge. Doch die Erfahrung zeigt: Wer Transformation will, braucht nicht nur Struktur, sondern auch Haltung. Und Haltung entsteht nicht in Gremien oder auf Flipcharts. Sie entsteht dort, wo Menschen lernen, zweifeln und gestalten. In der Bildung.

Klinikverbünden fehlt oft die Strategie

Während über Bettenzahlen, Fachbereichslogiken und Finanzierungsmodelle verhandelt wird, bleibt Bildung meist ein Nebenschauplatz. Das ist fatal, denn Veränderung beginnt nicht im Controlling, sondern im Kopf. Wer Wandel gestalten will, muss verstehen, wie Organisationen lernen, sich entwickeln und sich neu denken. Und das ist eine Bildungsfrage.

Gerade in Klinikverbünden zeigt sich ein altes Muster: Schulabteilungen, Ausbildungszentren und Fortbildungseinrichtungen werden zwar administrativ mitgeführt, aber selten strategisch mitgedacht. Es geht um Prüfungen, Nachweise und gesetzliche Anforderungen, aber selten um Haltungsentwicklung, Zukunftskompetenzen oder kulturellen Wandel.

Dabei wäre genau das notwendig: Bildungsarbeit, die nicht nur Inhalte vermittelt, sondern auch Lernräume öffnet. Orte, an denen Unsicherheit reflektiert, Routinen hinterfragt und neue Formen der Zusammenarbeit erprobt werden können. Wer Bildung so versteht, erkennt: Sie ist keine Zusatzleistung, sondern Infrastruktur. Nicht Kostenfaktor, sondern Fundament.

Die Disruptionsskala – Ein Kompass für die Tiefe des Wandels

Nicht jede Veränderung ist ein Fortschritt und nicht jede Reform geht tief. Gerade im Gesundheitssystem ist es schwer zu unterscheiden, ob Strukturen wirklich neu gedacht oder nur neu lackiert werden. Begriffe wie "Transformation", "Innovation" oder "New Work" versprechen viel, bleiben aber oft diffus.

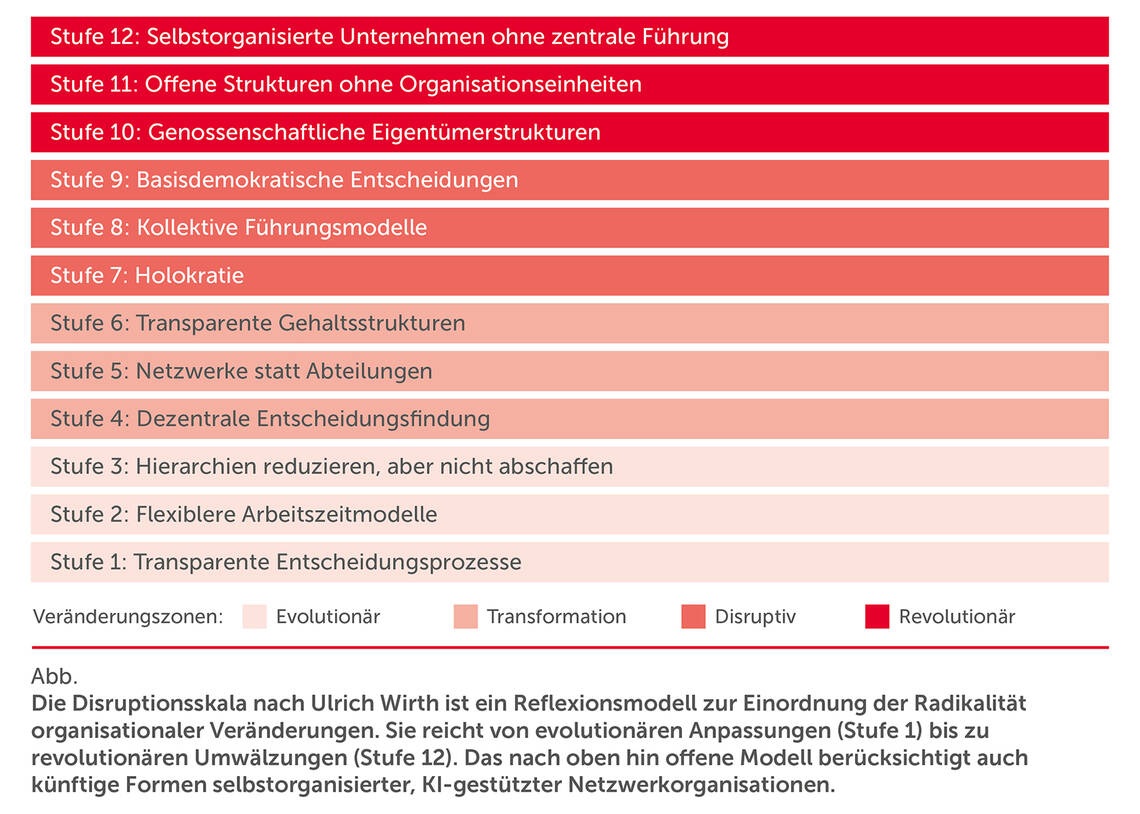

Hierbei hilft die Disruptionsskala, ein Modell zur Einordnung der Radikalität von Veränderungen in Organisationen (vgl. Wirth 2025). Sie reicht von evolutionären Anpassungen bis zu revolutionären Umwälzungen und ermöglicht somit eine differenzierte Reflexion darüber, wie tiefgreifend eine Veränderung tatsächlich ist.

- Stufen 1–3: Evolutionäre Veränderungen

Transparente Entscheidungsprozesse, flexiblere Arbeitszeitmodelle oder die Reduktion von Hierarchieebenen sind erste, vorsichtige Schritte. Sie verbessern Abläufe, ohne die Grundlogik der Organisation infrage zu stellen. - Stufen 4–6: Transformationen mit Systemeinfluss

Hier beginnt eine tiefere Bewegung: Projektbasierte Netzwerke ersetzen starre Abteilungen, dezentrale Entscheidungsfindung und transparente Gehaltsmodelle werden eingeführt. Die Organisation verändert ihre innere Architektur – und damit auch ihr Selbstverständnis. - Stufen 7–9: Systemwechsel mit disruptivem Charakter

Klassische Hierarchien weichen kollektiver Führung, Holokratie oder basisdemokratischen Entscheidungen. Die Organisation wird fluide, die Macht verteilt sich. Kontrolle wird durch Vertrauen ersetzt. - Stufen 10–12: Revolutionäre Umwälzungen

An der Spitze der Skala stehen Organisationen, die sich neu erfinden. Eigentumsstrukturen werden aufgelöst, Unternehmen funktionieren als offene Netzwerke und Selbstorganisation ersetzt Führung im klassischen Sinn.

Die Disruptionsskala bewertet nicht, sondern verortet. Sie schafft eine gemeinsame Sprache, mit der sich Teams und Führungskräfte ehrlich fragen können: Wo stehen wir? Was blockiert uns? Was trauen wir uns zu? Und: Was müsste passieren, damit wir weiterdenken können?

Gerade in Bildungs- und Pflegeeinrichtungen, in denen tradierte Routinen auf neue gesellschaftliche Erwartungen treffen, kann die Skala dabei helfen, zwischen Symbolpolitik und echter Veränderung zu unterscheiden. Zudem kann sie Mut machen, tiefer zu gehen.

Szenario: Ein Klinikverbund in Bewegung

Ein Klinikverbund im ländlichen Raum. Er verfügt über drei Standorte, ein gemeinsames Bildungszentrum und rund 2.000 Mitarbeitende, darunter 250 Auszubildende in unterschiedlichen Gesundheitsberufen. Die Reformwelle rollt: Das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (KHVVG) verlangt Strukturveränderungen, Zentralisierung und neue Zuständigkeiten.

Im Bildungszentrum wird zunächst vorsichtig modernisiert. Neue digitale Formate, etwas mehr Feedback und ein internes Lernportal sind durchaus evolutionäre Schritte, die auf der Disruptionsskala den Stufen 2 bis 3 entsprechen.

Doch dann erfolgt ein Perspektivwechsel: Es wird eine Lernwerkstatt eingerichtet – projektbasiert und interdisziplinär. Pflege, Logopädie und Ergotherapie lernen gemeinsam. Gesundheitspädagog:innen arbeiten in Rollen statt in Fächern. Es entstehen Räume für Austausch, Unsicherheit und Entwicklung. Die Skala rückt auf Stufe 5 vor.

Aber dabei bleibt es nicht. In einem partizipativen Prozess beginnt das Bildungszentrum, seine Organisationsstruktur zu hinterfragen. Klassische Leitungspositionen werden aufgegeben. Ein Teamkollektiv übernimmt rotierend Verantwortung und Peer-Evaluationen ersetzen klassische Mitarbeitergespräche. Community-Projekte mit Patient:innen sind nun fester Bestandteil des Curriculums. Selbstorganisation wird nicht nur ermöglicht, sondern zur strukturellen Norm. Das Zentrum bewegt sich in Richtung Stufe 8 bis 9.

Auf dem Tisch liegt ein visionäres Konzept: die Umwandlung des Bildungszentrums in eine genossenschaftlich organisierte Bildungseinrichtung. Die Mitarbeitenden sollen Miteigentümer:innen werden. Digitale Lernräume werden dezentral organisiert und Entscheidungsprozesse algorithmisch unterstützt. Die Organisation denkt sich selbst neu – jenseits von Führung, Standort und Hierarchie. Auf der Skala sind dies erste Schritte in Richtung Stufe 10.

Noch ist vieles davon Zukunftsmusik, doch die Richtung ist bereits vorgegeben. Die Disruptionsskala wird zum Kompass: Sie ist nicht normativ, sondern dialogisch. Sie ermöglicht Gespräche über Zumutungen, Möglichkeitsräume und Verantwortung: Wo stehen wir? Was halten wir aus? Und was könnten wir wagen?

Wie die Disruptionsskala Bildungsprozesse strategisch unterstützt

Organisationen verändern sich selten entlang sauber gezeichneter Linien. Viel häufiger entsteht Wandel dort, wo Druck, Zweifel und Neugier aufeinandertreffen. Gerade deshalb benötigen sie Werkzeuge, die nicht vorgaukeln, alles sei planbar. Sie benötigen vielmehr Werkzeuge, die dabei helfen, Komplexität auszuhalten und Orientierung zu gewinnen.

Die Disruptionsskala ist kein Steuerungsinstrument. Sie ist ein Spiegel. Ein Gesprächsanlass. Ein Impuls für Reflexion. In Ausbildungsstätten, Pflegeakademien oder Fortbildungsteams kann sie dabei helfen, sich gemeinsam zu verorten. Wo stehen wir wirklich? Was halten wir für möglich? Und was nicht?

Für Personalentwickler:innen stellt sich damit die Frage: Koppeln wir Bildungsangebote an echte Veränderung oder verwalten wir Fortbildungen im alten Modus? Welche Kompetenzen benötigen Menschen, wenn sich Organisationen auf den Weg in unbekanntes Gelände machen?

Auch Leitungen profitieren. Die Skala macht greifbar, was sonst abstrakt bleibt. Wie tief soll der Wandel gehen? Was trauen wir uns zu? Und was halten wir aus?

Nicht zuletzt wirkt die Skala auch politisch. Denn wer die einzelnen Stufen kennt, erkennt schnell, dass viele Reformen zwar strukturell gemeint, aber kulturell ungedacht sind. Bildung kann das ändern – jedoch nur, wenn sie ernst genommen wird.

Bildung als Ort, an dem sich entscheidet, ob Wandel gelingt oder scheitert

Reformprozesse wie das KHVVG verändern nicht nur die Versorgungslogik, sondern greifen auch tief in die Selbstbilder von Einrichtungen, Berufen und Bildungslandschaften ein. Wer dabei nur auf Strukturen schaut, verpasst das Entscheidende: Kultur, Haltung und Lernfähigkeit.

Die Disruptionsskala liefert keine Lösungen. Aber sie stellt Fragen, die oft zu früh abgewehrt werden: Wie weit wollen wir gehen? Was blockiert uns? Und was bräuchten wir, um tiefer denken zu können?

Wenn Bildungsakteur:innen die Skala ernst nehmen, erkennen sie: Nicht jede Organisation muss bis Stufe 12 gehen. Aber jede Organisation sollte wissen, auf welcher Stufe sie sich befindet und ob sie sich dieser bewusst ist oder nur verharrt. Bildung, die sich selbst transformiert, kann somit zum Impulsgeber einer Reform werden, die über Strukturen hinausgeht und Kultur schafft.

Bildung ist dabei kein Reparaturbetrieb. Sie ist keine Abteilung für Pflichtnachweise. Bildung ist der Ort, an dem sich entscheidet, ob Wandel gelingt oder scheitert. Ob Menschen nur mitlaufen oder mitgestalten.

Im Klinikverbund von morgen braucht es keine besseren Excel-Tabellen. Es braucht Räume, in denen gedacht, gezweifelt und ausprobiert werden darf. Und es braucht Menschen, die das aushalten und gestalten können. Dafür muss sich Bildung selbst ernster nehmen.

Nur wer Führung, Pflege und Pädagogik zusammendenkt, wird Systeme künftig nicht nur stabilisieren, sondern auch erneuern können.

Und was ist mit der Bildung? Kommt sie noch? Nein, sie ist schon da. Und sie führt – zumindest, wenn man sie lässt.

Wirth U. Führung im Endstadium. Eine Symphonie des Kontrollverlusts. Norderstedt: BoD: 2025