Der Erfolg der enteralen Ernährungstherapie hängt maßgeblich von der Auswahl, der Applikation und der Menge der Sondenkost ab. Pflegefachpersonen können über die frühzeitige Koordination der Ernährungsunterstützung Komplikationen vorbeugen.

Pflege spielt eine entscheidende Rolle bei der Identifikation einer Mangelernährung. Bereits bei der Aufnahme verschaffen sich Pflegefachpersonen ein Gesamtbild der Situation der Patientinnen und Patienten (im Folgenden: Patienten) und können ernährungsrelevante Gewohnheiten oder dauerhaft bestehende Schwierigkeiten bereits im Vorfeld erkennen.

Screening anwenden

Ein Ernährungsscreening stellt eine einfache und schnelle Methode zur Identifikation einer bereits bestehenden Mangelernährung oder eines vorhandenen Risikos dar. Leitlinien empfehlen hierfür validierte und international etablierte Instrumente wie Nutrition Risk Score (NRS-2002) und Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) [1]. Während MUST insbesondere für ambulante Patienten entwickelt und validiert wurde, stellt NRS-2002 das validierte Ernährungsscreening der Wahl für das klinische Setting dar [1, 2].

Das Instrument NRS-2002 kann mit wenig Zeitaufwand im Rahmen des pflegerischen Aufnahmegesprächs zur Anwendung kommen. Abgefragt werden neben Gewicht und Größe der Patienten deren Gewichtsverlust in den vergangenen drei Monaten und die Krankheitsschwere. Hierbei werden Punktewerte vergeben, die in der Summe angeben, ob ein Ernährungsrisiko vorliegt oder nicht. Weist ein Patient zum Zeitpunkt der Aufnahme einen Score von mindestens drei Punkten auf, sollten sofortige Maßnahmen erfolgen. Bei niedrigeren Scores liegt noch kein Ernährungsrisiko vor; eine wöchentliche Kontrolle im Laufe der Therapie wird aber empfohlen [3].

Liegt ein erhöhtes Risiko für eine Mangelernährung vor, müssen weitere Maßnahmen zur Abklärung eingeleitet werden. Hierzu zählen eine umfangreiche Ernährungsanamnese, körperliche Untersuchungen sowie die Analyse von Laborwerten. Diese sollten von Ernährungsfachkräften oder von ernährungsmedizinisch geschulten Ärztinnen und Ärzten ausgeführt und in individuell sinnvollen Abständen wiederholt werden [3, 4].

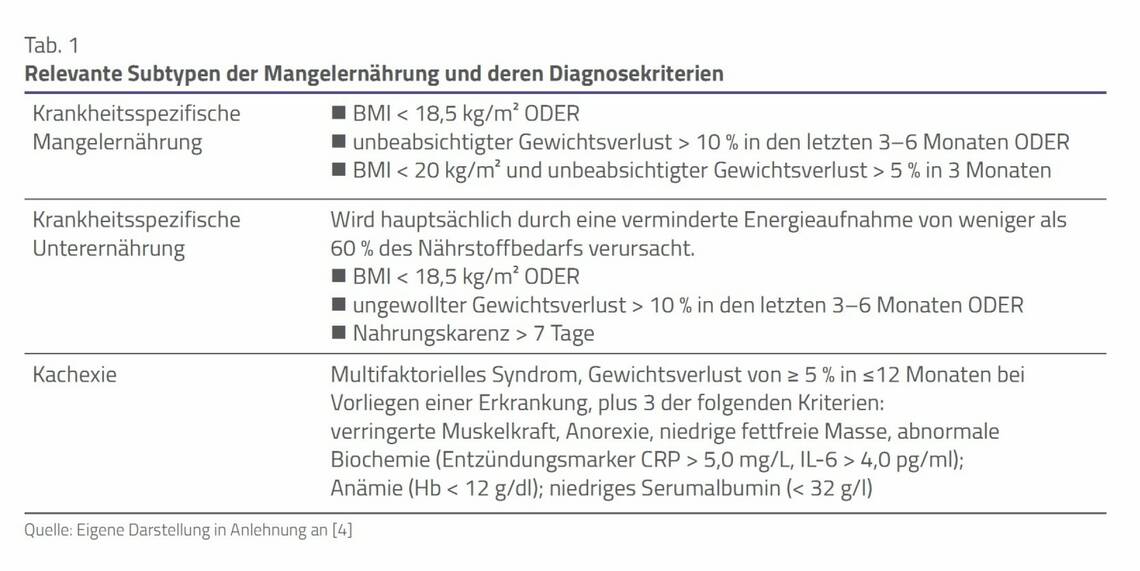

Um eine enterale Ernährungsunterstützung gezielt einleiten zu können, sind die verschiedenen Formen der Mangelernährung (Tab. 1) unbedingt zu identifizieren und zu berücksichtigen. Ziel der Ernährungsmaßnahmen sind die Normalisierung, Verbesserung und Stabilisierung der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie der Stoffwechselsituation. Eine Besserung des Ernährungszustandes ist bei metabolisch stark eingeschränkten Patienten jedoch eine weitaus größere und komplexere Herausforderung als bei weitgehend normalem Stoffwechsel [1].

Sondenkost richtig verabreichen

Leitlinien raten von einer hyperkalorischen Ernährung strengstens ab, u. a. um eine Überforderung des Stoffwechsels und eine Immunreaktion zu vermeiden [1]. So kann es bei über einen längeren Zeitraum bestehender Nahrungskarenz beispielsweise zu einem sog. Refeeding-Syndrom kommen. Hierunter versteht man eine Gruppe teils lebensbedrohlicher Symptome wie Elektrolytentgleisungen, die durch rasche Zufuhr normaler Nahrungsmengen nach langer Zeit der Unterernährung hervorgerufen werden können [1].

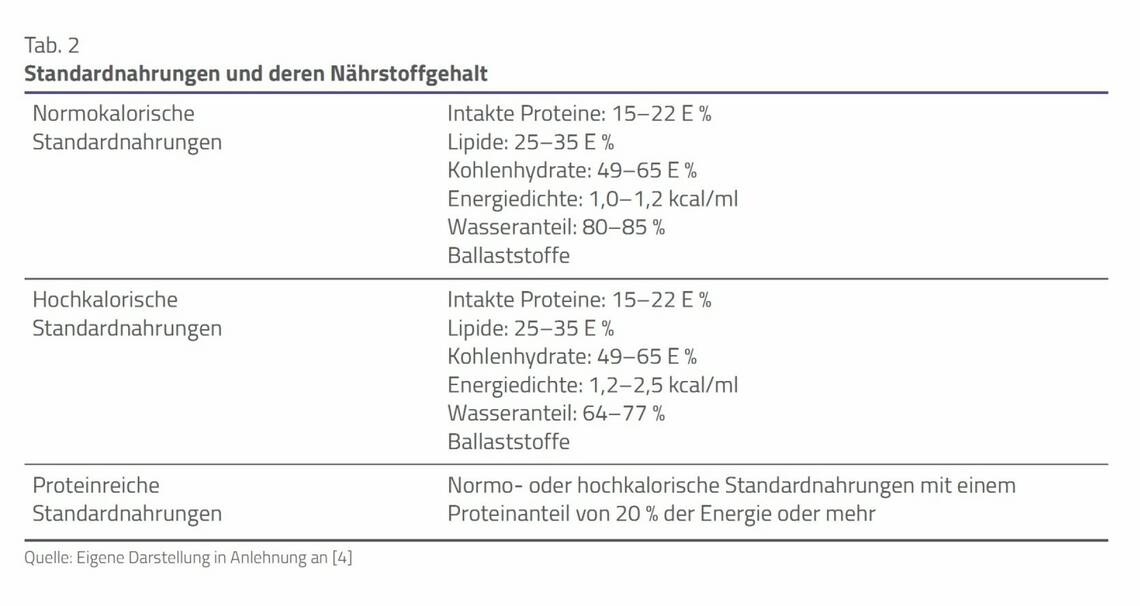

Der Erfolg einer enteralen Ernährungstherapie hängt maßgeblich von der Auswahl, der Applikation und der verordneten Menge eines vorgeschriebenen Sondenkostprodukts ab. Die in der Praxis am häufigsten angewendete Sondenkost ist Standardnahrung. Deren Einsatz setzt einen intakten Gastrointestinaltrakt voraus.

Unter dem Begriff Standardnahrung wird auch Sondennahrung zusammengefasst, die in ihrer Zusammensetzung bei bedarfsdeckender Energieaufnahme den Referenzwerten für die Makro- und Mikronährstoffaufnahme entspricht. Sie enthält Ballaststoffe.

Es existieren jedoch auch ballaststofffreie Standarddiäten, die allerdings nur bei Kontraindikationen für Ballaststoffe zum Einsatz kommen sollten [4].

Standardnahrungen werden in normo-, hochkalorische und proteinreiche Formen eingeteilt, deren Zusammensetzung in Tabelle 2 aufgeführt ist.

Zu Beginn der enteralen Ernährung wird die Applikation mittels Bolus- oder Schwerkraftmethode empfohlen. Bei der Bolusmethode wird empfohlen, 500 Milliliter Sondennahrung in drei bis fünf kleinen Dosen über den Tag verteilt zu applizieren [5].

Bei einem Ernährungsaufbau mittels Ernährungspumpe wird in den ersten Tagen eine geringe Laufzeit empfohlen, um Komplikationen wie Diarrhoe, Übelkeit oder Erbrechen zu vermeiden. Die Rate sollte bis zu 200 Millilitern pro Stunde mit Nüchternheitsperioden von mindestens sechs Stunden bis zur Bedarfsdeckung gesteigert werden [5].

Prinzipiell kann bei anfänglich guter Verträglichkeit beider Methoden auf die Schwerkraftmethode umgestellt werden. Bei Patienten, die für mehr als fünf Tage eine geringe oder fehlende Nahrungszufuhr hatten, wird in den ersten zwei Tagen empfohlen, nicht mehr als 50 Prozent des Bedarfs zuzuführen, um ein Refeeding-Syndrom zu vermeiden [1].

Die Nährstoffzufuhr kann, sofern keine Refeeding-Symptomatik erkennbar ist, bis hin zur Bedarfsdeckung gesteigert werden [1].

Pflege hat zentrale Funktion inne

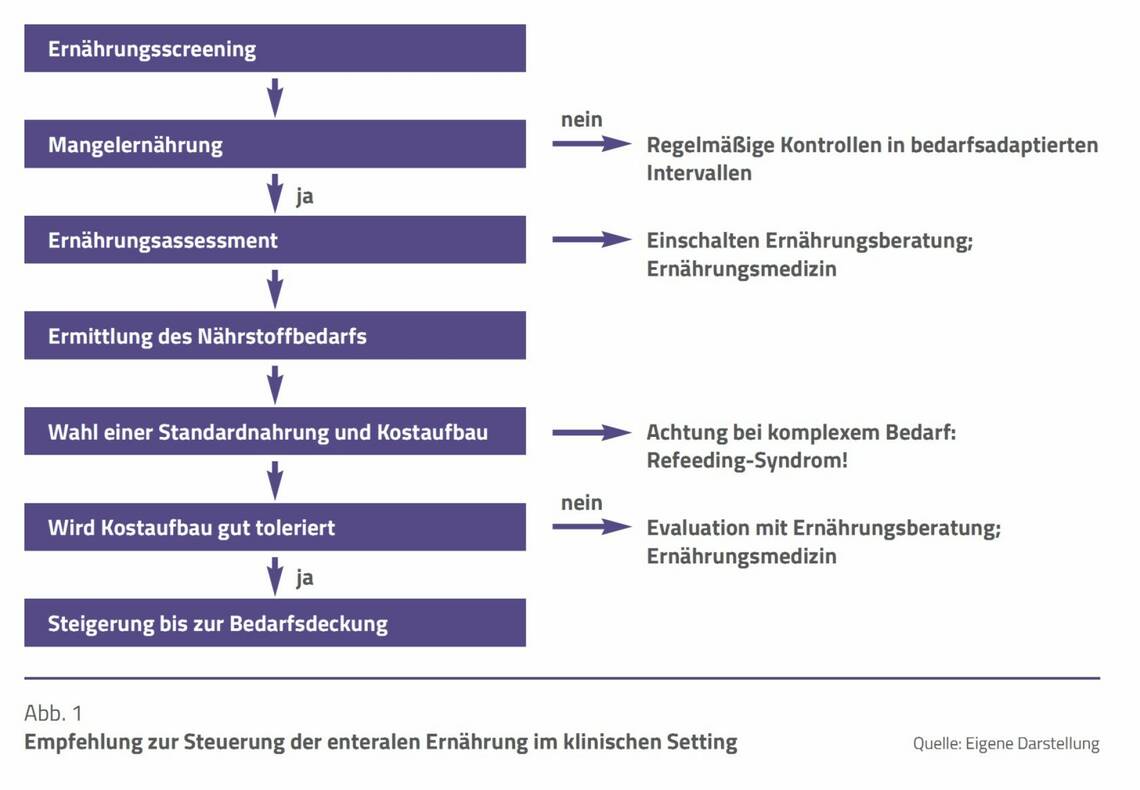

Pflegefachpersonen können durch die Steuerung der enteralen Ernährung unter Einbezug relevanter Berufsgruppen entscheidend dazu beitragen, Mangelernährung zu vermeiden. Abbildung 1 stellt den hierfür geeigneten und in diesem Fachbeitrag skizzierten Prozess dar.

[1] Arends J, Bertz H et al. Klinische Ernährung in der Onkologie. S3-Guideline of the German Society for Nutritional Medi-cine (DGEM) in Cooperation with the DGHO. Aktuelle Ernährungsmedizin 2015, 40: e1-e74

[2] Bertz H, Zürcher G. Ernährung in der Onkologie. Grundlagen und Klinische Praxis. 1. Aufl. Stuttgart: Schattauer; 2014

[3] Schütz T, Valentini M et al. Screening auf Mangelernährung nach den ESPEN-Leitlinien 2002. Aktuelle Ernährungsmedizin 2005; 30: 99–103

[4] Valentini L, Volkert D et al. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). DGEM-Terminologie in der Klinischen Ernährung. Aktuelle Ernährungsmedizin 2013; 38 (2): 97–111

[5] Raykher A, Russo L et al. Enteral Nutrition Support of Head and Neck Cancer Patients. Nutrition in Clinical Practice 200; 22 (1): 68–73