Die Pflegeversicherung kann ihren sozialstaatlichen Sicherungsauftrag nicht mehr erfüllen, da ein System zu geringer Pauschalleistungen nicht geeignet ist, individuelle Pflegebedarfe und -kosten zu decken. So müssen immer mehr Pflegebedürftige immer höhere Eigenanteile tragen, während informelle Pflegeressourcen systematisch ausgeschlossen werden. Um eine Überforderung Betroffener zu vermeiden, plädieren die Autoren für eine Finanz- und Strukturreform, die individuelle Bedarfsgerechtigkeit ermöglicht.

Die Einführung der Pflegeversicherung liegt bereits 25 Jahre zurück und ist in vielerlei Hinsicht ein großer sozialpolitischer Erfolg. Die primäre Zielsetzung, die zu ihrer Begründung geführt hat, war, dass Menschen nach einem durchschnittlichen Erwerbsleben nicht durch die Kostenbelastung infolge ihrer Pflegebedürftigkeit zu Empfängern von Sozialhilfeleistungen werden. In ihrer initialen Ausgestaltung hat die Pflegeversicherung über 2 Jahrzehnte erfolgreich dazu beigetragen, den Anteil der Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner, die die Fürsorgeleistung „Hilfe zur Pflege“ beziehen, zu senken und nahezu konstant bei rund einem Drittel zu halten.

Ein Vierteljahrhundert nach ihrer Einführung ist die Pflegeversicherung aber reformbedürftig, wenn die erreichten Erfolge nicht wieder verloren gehen sollen. Verantwortlich für dieses Risiko sind dabei die Kompromisse, die zur Durchsetzung der Pflegeversicherung Anfang der 1990er-Jahre politisch erforderlich waren, aber für ihre nachhaltige Funktionsfähigkeit folgenreiche Einschränkungen bedeuten: So wurde der Pflegebedürftigkeitsbegriff, der den Zugang zum Leistungsbezug regelte, aus Gründen der Kostenkontrolle bewusst (zu) eng gewählt – sodass insbesondere die Bedarfe demenziell erkrankter Personen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Die aus dieser Engführung entstandene Ungleichbehandlung hat der Gesetzgeber – als ersten Schritt einer umfassenden Novellierung der Pflegeversicherung – erst 2017 abschließend korrigiert.

Teilleistungsprinzip als Armutsrisiko

Nicht bearbeitet ist dagegen bisher die pauschalierte Leistungsausgestaltung, die aufgrund fehlender oder unzureichender Anpassung der Leistungssätze insbesondere in der Heimpflege inzwischen deutlich unterhalb des Wertes bedarfsdeckender Sachleistungen liegt und somit dazu führt, dass die Pflegeversicherung ihren sozialstaatlichen Sicherungsauftrag nicht erfüllen kann: Da die Pflegeversicherung nur pauschale Zuschüsse zu den pflegebedingten Kosten in Pflegeheimen vorsieht, existiert im Gegensatz zur Krankenversicherung in der Pflegeversicherung kein bedarfsorientierter Versicherungsschutz. Vielmehr sind die Pauschalleistungen nur ausreichend, einen Teil der anfallenden (Pflege-)Kosten zu decken. Dies bedeutet aber letztlich auch, dass in der aktuellen Ausgestaltung der Pflegeversicherung alle Steigerungen der Pflegesätze die Lücke zwischen Leistungen und Kosten vergrößern – und somit ausschließlich von den Pflegebedürftigen selbst zu zahlen sind. Das resultierende Kostenrisiko ist dabei jedoch weder bekannt noch kalkulierbar.

Wenn also die – angesichts des bestehenden Pflegenotstands – zur Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs erforderlichen Maßnahmen, wie in den Vereinbarungen der Konzertierten Aktion Pflege zum Teil bereits auf den Weg gebracht, umgesetzt werden, ist dies finanzwirksam. Eine Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif und eine bessere Personalausstattung von Pflegeheimen führen – ebenso wie eine Reihe anderer Maßnahmen – direkt oder indirekt zu steigenden Pflegesätzen. Da die Leistungen der Pflegeversicherung regelmäßig nicht ausreichen, um die Pflegekosten einer stationären Versorgung abzudecken, liegen die privat zu tragenden Eigenanteile an den pflegebedingten Kosten derzeit bundesdurchschnittlich bereits bei monatlich knapp 700 Euro – Tendenz steigend. Hinzu kommen die privat aufzubringenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung und für Investitionskosten in einer bundesdurchschnittlichen Höhe von 1.300 Euro im Monat. Die künftige Umsetzung der bereits zur Bekämpfung des Pflegenotstands beschlossenen Maßnahmen wird die pflegebedingten Eigenanteile innerhalb der nächsten 5 Jahre noch einmal mehr als verdoppeln. Damit kann die Pflegeversicherung ihre eigene Zielsetzung, eine Verarmung aufgrund von Pflegebedürftigkeit zu verhindern, nicht (mehr) erreichen.

Sektorierung beschränkt individuelle Pflegearrangements

Neben Finanzierungsfragen haben aber auch Fragen nach den Pflegearrangements in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. War die Situation bei Einführung der Pflegeversicherung noch weitgehend durch eine Dichotomie von häuslicher Pflege durch die Familie auf der einen und einer vollstationären Pflege auf der anderen Seite geprägt, haben sich inzwischen vielfältige Versorgungsformen herausgebildet. Diese kombinieren in unterschiedlicher Weise informelle Pflege durch Familien, An- und Zugehörige sowie Zivilgesellschaft mit formeller Pflege durch Pflegeeinrichtungen.

Diese ambulantisierten Wohn- und Pflegeformen sind Ausdruck einer stärkeren Individualisierung auch in der Pflege. Die nach wie vor bestehende starre Sektorentrennung, die die Pflegeversicherung bei ihrer Einführung von der Krankenversicherung „geerbt“ hat, hemmt aber die Entstehung innovativer Wohn- und Pflegeformen und schafft Anreize zur Schaffung von pseudoambulantisierten Formen. Letztere können aufgrund der Kombination verschiedener ambulanter Versicherungsleistungen mehr Mittel aus der Sozialversicherung entnehmen als bei vollstationärer Pflege, allerdings ohne Nachweis, dadurch die Versorgungs- und Lebensqualität der betroffenen Pflegebedürftigen verbessern. So bedeutet die strikte Sektorentrennung für die Pflegebedürftigen eine Einschränkung der wunschgemäßen Zusammenstellung eines Pflegearrangements und produziert gleichzeitig Zuordnungsprobleme auf der einen und Möglichkeiten zur Ineffizienz und ungerechtfertigter Leistungsentnahme auf der anderen Seite.

Finanzreform: Der Sockel-Spitze-Tausch

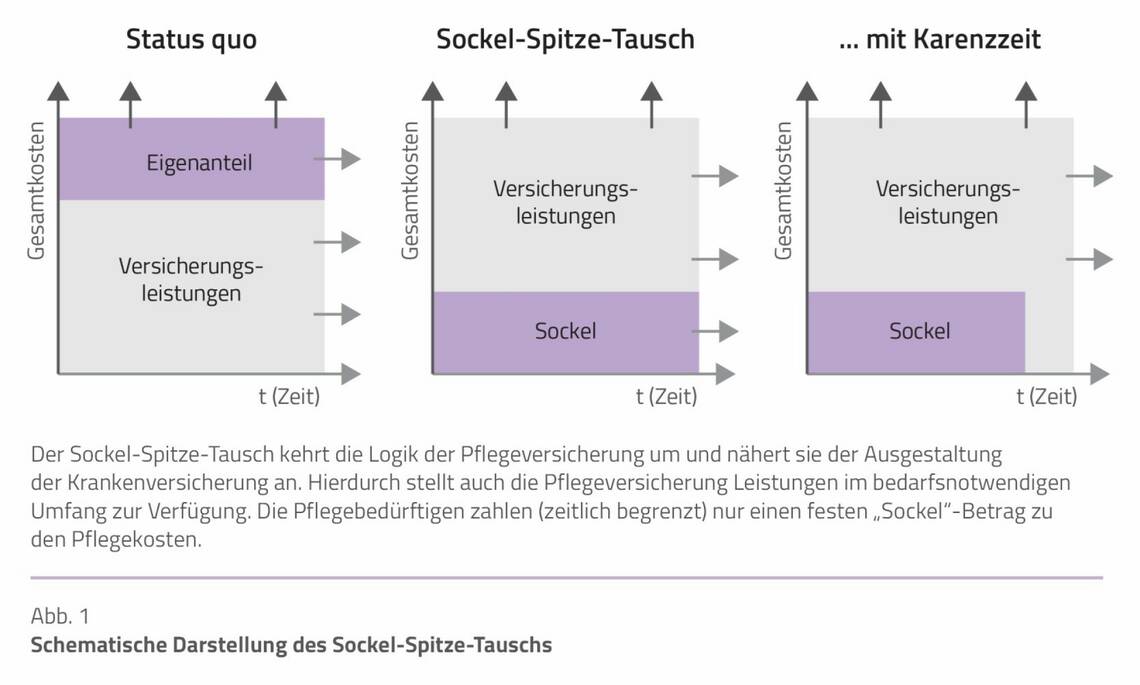

Eine Finanzreform ist erforderlich, um eine laufende finanzielle Überforderung der Pflegebedürftigen zu verhindern und so eine Absicherung gegen das Risiko zu hoher durchschnittlicher Pflegekosten pro Monat zu erreichen. Diese Reform sollte die Logik der Pflegeversicherung umkehren und an die Ausgestaltung der Krankenversicherung annähern. Wie in der Krankenversicherung muss auch die Pflegeversicherung die Pflegeleistungen in bedarfsnotwendigem Umfang zur Verfügung stellen. Die Pflegebedürftigen dagegen sollten – neben den nach wie vor privat aufzubringenden Kosten für Wohnen und Lebenshaltung – nur einen festen, als „Sockel“ bezeichneten Betrag zu den Pflegekosten zuschießen. Diese Umkehrung der Logik ist mittlerweile unter der Bezeichnung „Sockel-Spitze-Tausch“ populär geworden. Der Sockel ist dabei von allen Leistungsbeziehern zu zahlen, die im Gegenzug Anspruch auf alle bedarfsnotwendigen Pflegeleistungen haben.

Darüber hinaus ist weiterhin eine Lebensstandardsicherung gegen das Risiko besonders hoher Kosten über die Lebenszeit der Pflegebedürftigkeit einzuführen. Mit dieser ließe sich verhindern, dass auch bei begrenzten monatlichen Kosten infolge höherer Lebenserwartung die Gefahr einer Verarmung besteht. Hierzu ist die Zahlung des Sockels zeitlich zu begrenzen, um einen maximalen Eigenanteil festzulegen. Seine Höhe ist dann abhängig davon, welche Zahlungsdauer als angemessen bewertet und umgesetzt wird. Die Autoren schlagen hierfür 4 Jahre vor. Mit der Aufhebung beider Dimensionen des Kostenrisikos wird der Eigenanteil absolut begrenzt und somit versicher- oder ansparbar. Abbildung 1 stellt die Logik des Sockel-Spitze-Tauschs schematisch dar.

Die Finanzreform begrenzt so mittels Sockel-Spitze-Tausch das finanzielle Risiko von Pflegebedürftigkeit sowohl in monatlicher Höhe als auch in der Zahlungsdauer. Erfolgt die Umstellung von individuellen Eigenanteilen auf einen fixen Sockel zum Umstellungszeitpunkt für die Pflegeversicherung ausgabenneutral, so müssen alle Pflegebedürftigen bei Leistungsinanspruchnahme gemäß durchgeführter Modellrechnungen einen Sockelbetrag in Höhe von 471 Euro pro Monat für einen Zeitraum von 48 Monaten privat entrichten. Über den Sockelbetrag hinausgehende pflegebedingte Kosten übernimmt dann bis zu einem individuell als bedarfsgerecht zugemessenen Umfang die Pflegeversicherung. Darüber hinausgehende pflegebedingte Kosten betrachtet die Pflegeversicherung nicht als bedarfsnotwendig und finanziert sie somit auch nicht.

Strukturreform: Individualisierte Pflegearrangements

Die Versorgung der Pflegebedürftigen soll deren Fähigkeiten erhalten und sie gleichzeitig bei vorhandenen Beeinträchtigungen gezielt unterstützen, um so deren gesellschaftliche Teilhabe zu stärken. Hierzu gehört im Kern die Autonomie der Pflegebedürftigen in der individuellen Wahl angepasster Wohn- und Pflegesettings. Zu diesem Zweck wird das Leistungsgeschehen entlang der Trennlinie Wohnen/Pflege neu organisiert, um eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgung in jedem Wohnsetting zu ermöglichen. Dies schafft einen Raum für die Entwicklung neuer und innovativer Versorgungsstrukturen, die sich stärker an den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen als an den Grenzen einer ordnungsrechtlichen Zuordnung orientieren können.

Die individuell bedarfsgerecht zugemessene Leistungshöhe wird dabei ausgehend von den Einschränkungen der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen als Budget bemessen und als Grundlage des Pflegearrangements bereitgestellt. Die individuelle Ausgestaltung der Leistungserbringung innerhalb des Pflegearrangements erfolgt dann unabhängig vom Wohnort des Pflegebedürftigen. Die bedarfsnotwendigen Pflegeleistungen werden dabei in einem individuellen Zusammenwirken von professionellen und zivilgesellschaftlichen Leistungserbringern sektorenfrei organisiert. Diese Strukturreform hebt die Differenzierung in ambulante und stationäre Sachleistungen auf und schafft einen Anreiz für eine zivilgesellschaftliche Übernahme von Leistungen. Um dies auch organisatorisch und institutionell zu verankern, schlagen die Autoren ein individuelles Case Management in kommunaler Trägerschaft vor, das eine individuell optimierte Versorgung steuert und sicherstellt.

Das Pflegegeld ist entsprechend zu reformieren, um die Zivilgesellschaft – unabhängig vom Wohnsetting – verbindlich in die Pflege und Betreuung des Pflegearrangements einzubeziehen, also auch dann, wenn Pflegebedürftige stärker institutionalisierte Formen der Pflege wählen. Das Pflegegeld 2.0 erhalten – wie bisher steuer- und beitragsfrei – nunmehr die pflegenden An- und Zugehörigen, wenn sie Pflegeleistungen übernehmen. Dabei vergütet die Pflegeversicherung den zivilgesellschaftlichen Akteuren jene Pflegeleistungen, auf die sich die Beteiligten vorher verpflichtet haben. So werden für zivilgesellschaftliche Akteure Anreize gesetzt, sich als kontinuierliche und sichere Ressource in einem Pflegesetting zu verpflichten und dafür eine garantierte Qualifikation und geregelte finanzielle Vergütung zu erhalten.

Finanzielle Nachhaltigkeit

Dass bei einer solchen Finanz- und Strukturreform ein zentrales Augenmerk auf die finanziellen Auswirkungen dieser Neuordnung gelegt werden muss, ist sowohl für die politische Umsetzbarkeit als auch für die langfristige Funktionsfähigkeit unerlässlich. Dabei kann der Sockel-Spitze-Tausch anhand einer entsprechenden Wahl des Sockelbetrags zum Umstellungszeitpunkt ausgabenneutral für die Pflegeversicherung erfolgen. Auf mittlere und lange Sicht führt er aber – angesichts der zu erwartenden Kostensteigerungen für bedarfsgerecht zugemessene formelle Pflege – zu Mehrausgaben der Pflegeversicherung und damit unter sonst gleichen Bedingungen zu einem Beitragssatzanstieg. Da der Beitragssatz bei einer bedarfsorientierten Sozialversicherung der freie Parameter ist, ist das zunächst systemkonform.

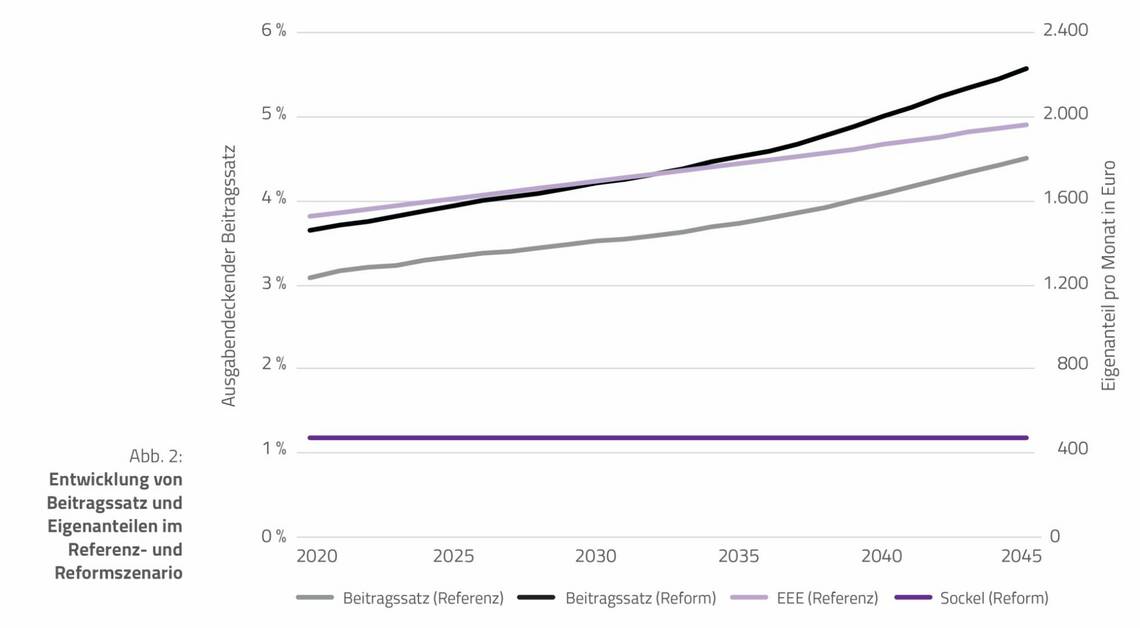

Um die finanziellen Folgen der skizzierten Strukturreform abschätzen zu können, haben die Autoren verschiedene Szenarien berechnet. In einem Referenzszenario wurden dabei die aus den Maßnahmen zur Bekämpfung des Pflegenotstands resultierenden Kostensteigerungen im Umfang von 35 % der aktuellen Personalkosten entsprechend der derzeitigen Regelungen finanziert. Wie Abbildung 2 zeigt, steigt der Beitragssatz auch schon in diesem Szenario aufgrund des demografischen Wandels und bei einer Leistungsdynamisierung entsprechend der Bruttolohnentwicklung bis 2045 auf 4,5 Beitragssatzpunkte. Die Eigenanteile an den Pflegekosten belaufen sich dann aber auf knapp 2.000 Euro und werden damit für eine Mehrheit der Pflegebedürftigen aus ihren laufenden Alterseinkünften nicht zu finanzieren sein. Ohne Reformbemühungen wird sich die Zahl der Bezieher von Hilfe zur Pflege unweigerlich erhöhen – und somit einen gegenteiligen Effekt zur ursprünglichen Intention der Pflegeversicherung erzeugen.

Im Reformszenario – also unter Umsetzung der vorgeschlagenen Finanz- und Strukturreform – gelingt es dagegen, den Eigenanteil in Höhe des Eingangswerts von 471 Euro konstant zu halten. Allerdings erhöht sich dann der Beitragssatz bis 2045 auf 5,6 Beitragssatzpunkte (Abb. 2), da nun die Ausgaben der Pflegeversicherung und nicht mehr die steigenden Eigenanteile der Pflegebedürftigen die immer höheren Gesamtkosten tragen. Der direkt durch den Reformvorschlag verursachte Beitragssatzanstieg beträgt also zum Einführungszeitpunkt knapp 0,6 Beitragssatzpunkte, zum Ende des Projektionszeitraums rund 1,1 Beitragssatzpunkte.

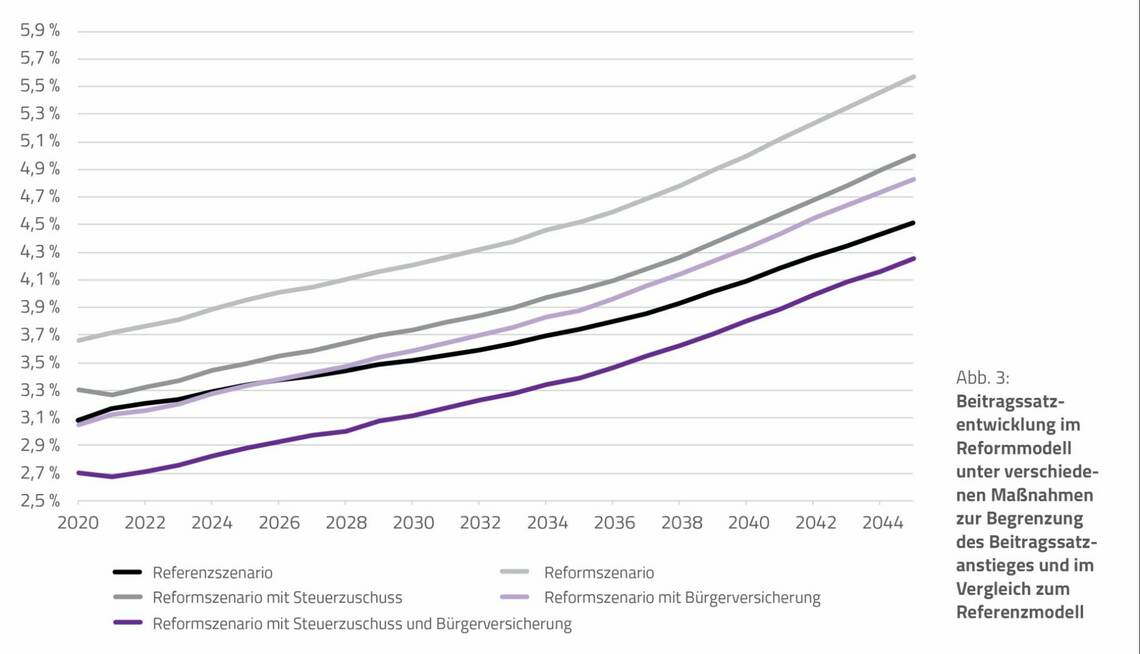

Diese Steigerungen des Beitragssatzes können als angemessene Reformkosten bewertet und ihre Entstehung in Kauf genommen werden. Alternativ lassen sich – wird dieser Anstieg als zu hoch bewertet – weitere Maßnahmen zur Begrenzung des Beitragssatzes treffen. Hierbei ist v. a. an Steuerfinanzierung und/oder die Einbeziehung der bislang Privatversicherten in eine zur Pflegebürgerversicherung erweiterten Pflegeversicherung zu denken. Wie Abbildung 3 zeigt, ist dabei jede dieser Maßnahmen geeignet, den reformbedingten Beitragssatzanstieg mindestens zu halbieren. Sollten beide Maßnahmen kombiniert eingesetzt werden, ist eine vollständige Kompensation der Mehrkosten gegenüber dem Referenzszenario möglich und darüber hinaus eine Absenkung des ausgabendeckenden Beitragssatzes um bis zu 0,3 Beitragssatzpunkte möglich.