Der Markt an digitalen Technologien wächst unaufhörlich. Doch welche Lösungen bringen die Pflege voran? Warum halten sie nur spärlich Einzug in die Praxis? Und welche Entwicklungen sind künftig zu erwarten? Ein Gespräch mit der Expertin Judith Ebel.

Frau Ebel, häufig heißt es, Pflegefachpersonen täten sich schwer mit technischen Innovationen. Wie sehen Sie das?

Pflegefachpersonen haben sich bewusst für eine Tätigkeit mit Menschen entschieden und nicht für Schreibtischarbeit am PC. Insofern ist schon in der Berufswahl begründet, dass die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen nicht zwangsläufig Technikfreaks sind. Pflegende gehen aber natürlich mit der Zeit. Fast alle besitzen heute ein Smartphone, viele nutzen Tablets, der Umgang mit einem PC ist für die meisten längst berufliche Normalität. Was darüber deutlich hinausgeht, etwa der Umgang mit Open-Source-Software oder Prozesstools – das kann man außerhalb von Leitungsebenen in der Regel nicht voraussetzen. Daher ist es umso wichtiger, bei der Einführung digitaler Lösungen darauf zu achten, jede und jeden mitzunehmen. Stichwort: Changemanagement.

Sie sind seit vielen Jahren Expertin für Digitalisierung in der Pflege. Wie hat sich dieses Thema in den vergangenen Jahren entwickelt?

Digitalisierung ist ein schleichender Prozess, der unseren Alltag revolutioniert und auch in der Pflege zu deutlichen Veränderungen geführt hat. Die Coronapandemie hat diesen Prozess wahnsinnig beschleunigt. Vor der Pandemie wusste kaum jemand, wie ein QR-Code funktioniert, heute ist der Umgang mit digitalen Tools für viele eine Selbstverständlichkeit. Meiner Beobachtung nach gibt es sowohl im Alltagsleben als auch in der Pflege kaum noch Menschen, die die Vorteile der Digitalisierung anzweifeln. Ich vergleiche das gern mit den Expertenstandards: Vor 20 Jahren waren viele noch der Ansicht, dass wir diese Grundlagen des pflegefachlichen Handelns nicht brauchen, heute stellt kaum noch jemand deren Inhalt und Nutzen infrage. So ist das auch mit der Digitalisierung, die zunehmend ein unverzichtbarer Teil unseres privaten und beruflichen Alltags wird. Ich erlebe wenige Menschen, die sich komplett dagegen verschließen.

Mehr zu digitalen Trends in der Pflege

- Das Cluster "Zukunft der Pflege" überprüft neue Technologien auf ihre Praxistauglichkeit. Erfahren Sie mehr über aktuelle Erprobungen.

- Lesen Sie, wie künstliche Intelligenz Sprachmodelle in der Pflege verändern könnte.

- In einem Forschungsprojekt setzt die Charité ein aktives Exoskelett ein. Wie das digitale Hilfsmittel Bewegungsabläufe unterstützen kann.

Welche Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz digitaler Tools müssen erfüllt sein?

Zentral ist die Benutzerfreundlichkeit. Sonst werden die Technologien von der Berufsgruppe nicht angenommen. Beispielsweise sollten Hürden wie komplexe Anmeldeprozesse vermieden werden. Wichtig ist zudem das Thema Interoperabilität: Digitale Tools sollten in die bestehende IT-Infrastruktur der jeweiligen Einrichtung integriert sein und nahtlos über Schnittstellen mit den anderen Systemen kooperieren.

Digitalisierung ist ein Buzzword, das vieles bedeuten kann. Künstliche Intelligenz, Sensorik, Robotik, Sprachdokumentation – was sind für Sie die zentralen Technologietrends in der Pflege?

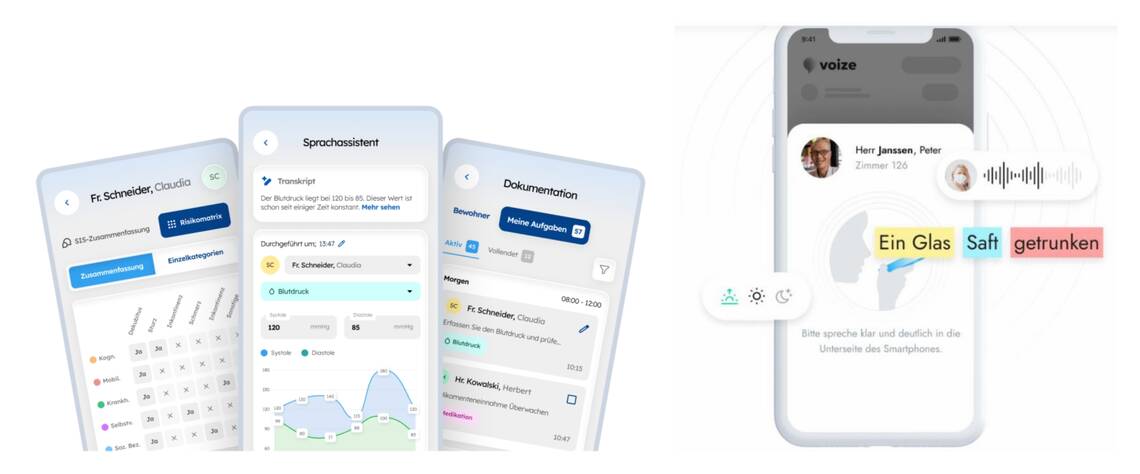

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde – und natürlich auch immens wichtig für den medizinischen Fortschritt. Dieser Prozess hat längst begonnen und ist nicht mehr aufzuhalten. Welche Technologien sich speziell in der Pflege durchsetzen werden, ist letztlich von Rahmenbedingungen abhängig. Angesichts des Personalmangels in der Pflege sind heute Technologien von Bedeutung, mit denen sich Arbeitsprozesse verschlanken lassen. Ich denke hier beispielsweise an Sensorik, um Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten automatisch erheben zu können. So gibt es heute bereits digitale Pflegebetten, die über eine eingebaute Sensorik zur Erkennung von Feuchtigkeit und Immobilität oder eines Bettausstiegs verfügen. Die so gewonnenen Daten können für die Dekubitusprophylaxe, Inkontinenzversorgung oder Sturzprävention sehr hilfreich sein – und vor allem Zeit sparen. Einen weiteren Technologietrend sehe ich deutlich in der Sprachdokumentation. In diesem Bereich gibt es Vorreiter wie die Unternehmen Voize oder Dexter, die erkannt haben, welche Vorteile die gesprochene Dokumentation für alle Beteiligten hat: Die Pflegefachperson spricht ihre Beobachtungen im Rahmen der Informationssammlung oder ihren Pflegebericht während des Kontakts mit dem Pflegeempfänger oder unmittelbar danach ein. Patientendaten wie Vitalzeichen lassen sich ebenfalls sprachbasiert übermitteln.

Wie gut funktionieren diese Spracherkennungstools heutzutage?

Erstaunlich gut. Über künstliche Intelligenz erkennen die Tools auch problemlos unterschiedliche Dialekte oder das Gesprochene von Mitarbeitenden, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind und Deutsch noch nicht perfekt beherrschen. Ebenso werden die gesprochenen Berichte und Patientendaten automatisch am richtigen Ort im Dokumentationssystem hinterlegt. Somit entfällt das zeitaufwendige Dokumentieren nach der Patientenversorgung oder am Schichtende. Als drittes Beispiel möchte ich die Förderung sozialer Teilhabe nennen – ein Bereich, der für den Krankenhaussektor wahrscheinlich weniger von Bedeutung, für die Langzeitpflege aber hochrelevant ist. Hier gibt es interessante technische Innovationen, die dabei unterstützen, Kommunikationsbarrieren abzubauen – etwa bei Menschen mit Demenz oder Autismus. Die Lösung „Crdl“ der Niederländer Jack Chen, Ger Schuivens und Dennis Schuivens ist dafür ein schönes Beispiel.

Welche Möglichkeiten bietet dieses Produkt?

Crdl ist ein Unterstützungsangebot, um in Beziehung zu treten und Beziehungsmomente aktiv zu gestalten. Es handelt sich um einen kissenförmigen Vollholzkörper, der zum Berühren geradezu einlädt und in der Lage ist, sogenannte „Sound Stories“ vom Großstadtlärm über Instrumentalmusik bis hin zu klingenden Landschaften in hoher Klangqualität wiederzugeben. Die Idee ist, dass sich der Mensch mit Demenz und eine andere Person gegenübersitzen und jeweils eine Hand auf die Kontaktflächen an den Enden des Holzkorpus legen. Spätestens wenn die Hände sich sanft berühren, treten beide Personen in einen wortlosen, aber wohltuenden und anregenden Dialog.

Technologische Trends halten mittlerweile zwar vermehrt Einzug, aber kommen längst nicht in der Breite der pflegerischen Versorgung an. Welche Gründe sehen Sie hierfür?

Ein großes Problem sind die sehr begrenzten Möglichkeiten zur langfristigen Refinanzierung. Die Pflegeversicherung unterstützt zwar die Anschaffung digitaler Ausrüstung mit bis zu 12.000 Euro, aber dies ist natürlich nicht ausreichend, zumal es sich um eine einmalige Fördermöglichkeit handelt, die nur für die Langzeitpflege gilt. Hier besteht eindeutig politischer Handlungsbedarf.

Welche Forderung ist an die Politik zu stellen?

Statt einer Refinanzierung brauchen wir dringend eine Regelfinanzierung, um Digitalisierung endlich gezielt und nachhaltig nutzen zu können. Sich von Fördertopf zu Fördertopf zu hangeln, hilft uns nicht weiter. Hier sollten wir als Pflegeprofession mehr politischen Druck erzeugen. Das ist auch eines der Ziele unseres Vereins Care for Innovation e. V. Derzeit werden den Betreibern von Pflegeeinrichtungen durch immer knapper werdende Pflegekassen und verzögerte Zahlungen Steine in den Weg gelegt. Sie sind auf eine stabile Finanzierung angewiesen, um ihre Einrichtungen wirtschaftlich zu betreiben und darüber hinaus in digitale Innovationen zu investieren.

Sie sind erste Vorsitzende dieses Vereins, der Fachleute und Anbieter digitaler Lösungen miteinander vernetzt. Wie kam es zur Gründung?

Care for Innovation wurde vor viereinhalb Jahren gegründet. Die ersten Kontakte zwischen den Initiatoren des Vereins wurden auf der „Aveneo“ geknüpft – ein Anlaufpunkt für Investoren, Betreiber und Start-ups im Rahmen der Altenpflege-Messe. Die Gründungsmitglieder waren von der Idee getrieben, digitale Innovationen in die Pflege zu bringen und sich untereinander zu vernetzen, um gemeinsam stärker zu sein und Sichtbarkeit in den Markt zu bringen. Care for Innovation versteht sich sozusagen als Heimathafen für Innovationen. Der Erfahrungs- und Meinungsaustausch unter den heute rund 120 Mitgliedern aus sechs verschiedenen Ländern ist sehr anregend und inspirierend. Um das Thema politisch voranzubringen, hat sich Care for Innovation 2021 mit sieben weiteren Verbänden zum „Verbändebündnis Digitalisierung in der Pflege“ zusammengeschlossen.

Viele Start-ups sind in Care for Innovation vernetzt. Lässt sich bei diesen jungen Unternehmen hinsichtlich der technischen Lösungen, die sie anbieten, ein Trend erkennen?

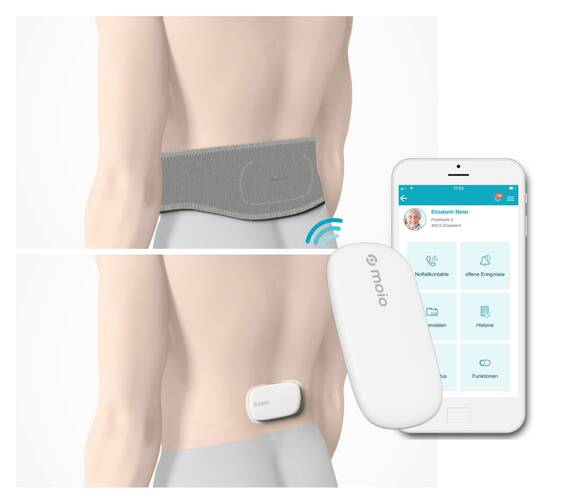

Überwachungstechnologien nehmen an Bedeutung zu, etwa um Risiken auch bei Personalmangel vorbeugen zu können. Ein Beispiel hierfür aus unserem Netzwerk ist „moio.care“, ein kleines Sensormodul, das pflegebedürftige Menschen mithilfe eines speziellen Pflasters bequem am Rücken tragen. Über Sensoren werden Bewegungen der Person wahrgenommen und selbstständig interpretiert. So erkennt das System zum Beispiel, wenn der Patient gestürzt ist oder sich aus einem bestimmten Bereich entfernt hat. Ebenfalls hochaktuell sind Technologien, die Teamkommunikation unterstützen oder einen Beitrag zur Mitarbeiterbindung leisten. „Value“ beispielsweise ist eine Wertschätzungs- und Motivations-App. Über ein integriertes Punktesystem können Mitarbeitende gezielt motiviert werden, etwa wenn sie bereit sind, die Schicht eines erkrankten Kollegen zu übernehmen.

Sie selbst sind Gründerin eines Start-ups: die E-Learning-Lösung SuperNurse. Wie kam es dazu?

Als langjährig tätige Erwachsenenpädagogin weiß ich, dass Pflegefachpersonen in der Regel durchaus motiviert sind, ihr Fachwissen aktuell zu halten. Fortbildungen beispielsweise nach einem anstrengenden Frühdienst sind hingegen wenig beliebt. Ich habe mir daher die Frage gestellt, wie sich Fortbildung so gestalten lässt, dass Lernen Spaß macht und eine größtmögliche Effektivität erzielt. So kam es vor acht Jahren zur Gründung der Lern-App SuperNurse. Charakteristisch für dieses Produkt ist zum einen der Gamification-Ansatz und zum anderen die qualifikationsorientierte Anreicherung von Fachwissen: Inhalte werden je nach Qualifikation der Userinnen und User – egal ob es sich um eine Pflegefachperson, um Pflegeassistenzpersonal oder Auszubildende handelt – angepasst ausgespielt. SuperNurse bietet aktuell 55 Fachthemen mit insgesamt 10.300 Fragen im evidenzbasierten Quizformat – vier Antwortmöglichkeiten, nur eine Antwort ist richtig – aus Bereichen wie Expertenstandards, Pflegemanagement, Pflichtunterweisung, Kommunikation, Selbstfürsorge und vieles mehr. Die Autoren, alle Expertinnen und Experten, erklären die richtigen Antworten zu ausgewählten Fragen in kurzen einminütigen Videos. Aus meiner Sicht ist das genau die Art von Fortbildung, die Mitarbeitende in der Pflege brauchen: nutzerfreundlich, kurzweilig und vor allem praxisbezogen. Der Erfolg gibt uns recht: Wir sind heute ein 25-köpfiges Team, arbeiten mit rund 30 Expertinnen und Experten zusammen und haben ein sehr gutes Wachstum zu verzeichnen.