Eine aktuelle Übersicht des Bundesinstituts für Berufsbildung zeigt, dass in Deutschland weiterhin erhebliche Unterschiede im Bereich der Pflegeassistenz bestehen. Angesichts der angestrebten bundesweiten Harmonisierung analysiert unsere Autorin die unterschiedlichen Ausbildungen und Berufsbilder.

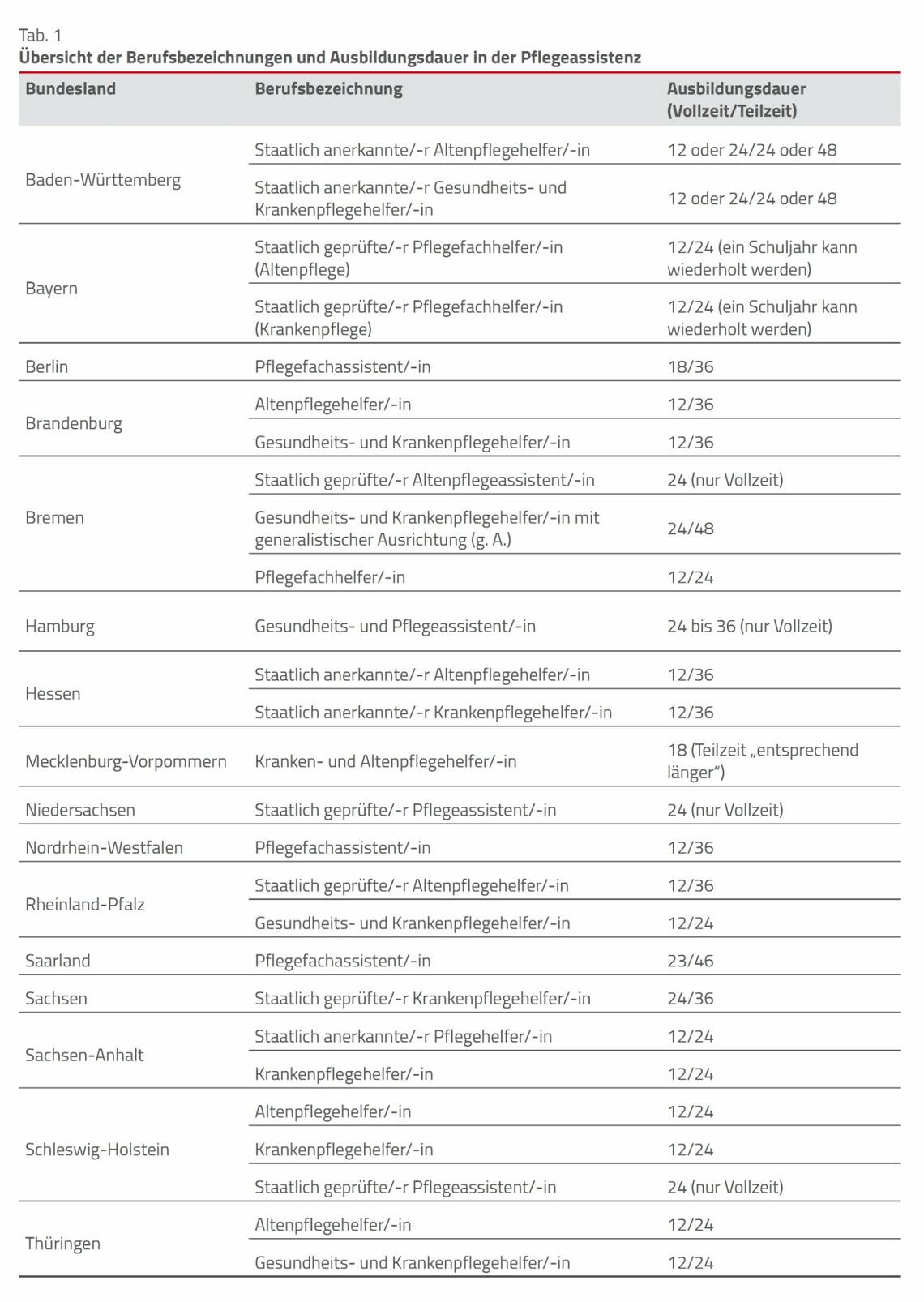

Mit der zweiten Auflage der Broschüre „Pflegehilfe und Pflegeassistenz“ hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) einen erneuten Vergleich der verschiedenen landesrechtlichen Regelungen zur Ausbildung und Berufsausübung in der Pflegeassistenz vorgelegt [1]. Die Analyse zeigt: Aktuell existieren bundesweit 27 verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflegeassistenz (Tab. 1). Die Heterogenität spielt sich auf allen erdenklichen Ebenen ab: beginnend bei der Berufsbezeichnung über die Ausbildungsdauer, die Art des Abschlusses, die Ausbildungsinhalte bis hin zu den zuständigen Ressorts der Landesregierungen. Historisch gewachsen und ins jeweilige System eingefügt, zeigt sich damit eine Vielfalt, die kaum noch jemand durchblickt. Zusätzlich bestehen zum Teil nebeneinander in verschiedenen Bundesländern noch die Helferqualifikationen nach altem Recht – die sogenannte Alten- oder Krankenpflegehilfe – und die neuen generalistisch ausgerichteten Ausbildungen, die sich mehr oder weniger deutlich an der neuen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) orientieren. Im Resultat existieren unterschiedliche Berufsbilder, deren Aufgabenbereiche nicht eindeutig definiert sind. Im Folgenden ist einheitlich von Pflegeassistenz die Rede, womit alle Qualifikationen in der Pflege gemeint sind, die mindestens einjährig und auf dem Qualifikationsniveau 3 angesiedelt sind.

Wie sich die Pflegeassistenz entwickelt hat

Schon die erste Auflage der Broschüre „Pflegehilfe und Pflegeassistenz“ aus dem Jahr 2018 sollte angesichts des gerade verabschiedeten PflBG einen Überblick über die unterschiedlichen Ausbildungen in der Pflegeassistenz liefern. Damals konnte ermittelt werden, dass in einigen Bundesländern die schon 2013 von der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) und der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) vereinbarten Mindestanforderungen an die „Assistenz- und Helferberufe in der Pflege“ [2] noch nicht in alle Rechtsnormen und Ordnungsmittel aufgenommen worden waren. Somit zeichnete sich schon 2018 ab, dass sich die Pflegeassistenz nicht nur in Richtung der Mindestanforderungen, sondern auch im Sinne der Anschlussfähigkeit an die neue, generalistisch ausgerichtete Pflegeausbildung weiterentwickeln musste.

Eine neue Dynamik erfuhr die Pflegeassistenz 2021 durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, der erstmals ein einheitliches Berufsgesetz für die Pflegeassistenz vorsieht [3]. Dem Personalbemessungsverfahren im Krankenhausbereich und der Langzeitpflege werden zudem verschiedene Qualifikationsniveaus des Pflegepersonals zugrunde gelegt, was wiederum die Frage aufwirft, wie der Aufgabenzuschnitt für diese Berufsgruppe im Gesundheitssystem gestaltet ist und ob die Ausbildung bundesweit einheitlich darauf vorbereitet.

Somit kann die zweite Auflage der BIBB-Broschüre mit den aktuellen Entwicklungen kaum Schritt halten und es zeichnete sich bereits während der Drucklegung Aktualisierungsbedarf ab. Zwar hat sich die Zahl der insgesamt 27 landesrechtlich geregelten Ausbildungen in der Pflegeassistenz in den fünf Jahren zwischen der ersten und der zweiten Auflage nicht maßgeblich verändert. Es wurden aber neue, generalistisch ausgerichtete Pflegeassistenzausbildungen eingeführt und „alte“ Ausbildungen im Bereich der Kranken- und Altenpflegehilfe zum Teil abgeschafft.

Vergleich der generalistisch ausgerichteten Pflegeassistenz

Bereits lange vor dem Inkrafttreten des PflBG wurden in Hamburg und Bremen generalistisch ausgerichtete Pflegeassistenzausbildungen angeboten. Berlin, Nordrhein-Westfalen und das Saarland zogen ab 2020 nach. Zuletzt wurde eine generalistisch ausgerichtete Pflegeassistenzausbildung in Sachsen-Anhalt eingeführt und in Bremen kam eine weitere hinzu.

Den generalistisch ausgerichteten Pflegeassistenzausbildungen ist gemeinsam, dass sie sich mehr oder weniger stark an der Kompetenzsystematik der Anlage 1 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) orientieren. Bei genauerem Hinsehen fällt aber auf, dass die Berufsbezeichnungen Pflegeassistent/-in beziehungsweise Pflegefachassistent/-in in die Irre führen. Dies wird gerade beim Vergleich der Ausbildungen mit dem benachbarten Ausland deutlich: So dauert beispielsweise in Österreich die Ausbildung in der Pflegefachassistenz mit zwei Jahren doppelt so lange wie die in der Pflegeassistenz. In Deutschland hingegen nehmen zwar beide Berufsbezeichnungen Bezug auf eine generalistisch ausgerichtete Pflege; aber während die Pflegefachassistenz in Nordrhein-Westfalen eine einjährige Ausbildung nach dem einfachen Hauptschulabschluss erfordert, ist sie in Berlin eineinhalbmal so lang. Pflegeassistent/-innen im Saarland wiederum werden fast zwei Jahre lang ausgebildet und benötigen einen über den einfachen Hauptschulabschluss hinausgehenden Nachweis von Allgemeinbildung oder einschlägige Praxiserfahrung, um zur Ausbildung zugelassen zu werden.

Die Orientierung an der Kompetenzsystematik und die zum Teil wortgleichen Angaben in den Ordnungsmitteln der Pflege(fach)assistenz täuschen somit darüber hinweg, dass hier eigentlich verschiedene Qualifikationsniveaus bedient werden. Um das zu erkennen, ist genau hinzusehen, wie der Grad der Selbstständigkeit in der Aufgabenwahrnehmung formuliert ist – nämlich „mitwirkend“, „assistierend“, „selbstständig“ oder „unter Aufsicht“ – und inwieweit Fachkenntnisse von den Absolventinnen und Absolventen erwartet werden, mit denen diese ihr berufliches Handeln begründen können.

Bundeseinheitliche Regelung in Arbeit

Bundesfamilienministerium und Bundesgesundheitsministerium arbeiten derzeit an einer Ausbildungsreform für die Pflegeassistenz [4]. Einige Eckdaten, beispielsweise zur Dauer und zur Finanzierung, sind bekannt geworden. Voraussichtlich werden die ersten bundesweit geregelten Ausbildungen in der Pflegeassistenz ab Januar 2026 an den Start gehen.

Mit einer bundeseinheitlichen Pflegeassistenzausbildung soll einerseits dem Fachkräftemangel Rechnung getragen und andererseits eine Regelung geschaffen werden, um ein verlässlich gleiches Qualifikationsniveau zu erreichen und die Versorgungssicherheit im Sinne der Personalbemessung zu unterstützen. Als Berufsausbildung, die auf dem gleichen Qualifikationsniveau (DQR 3) angesiedelt ist wie solche nach dem Berufsbildungsgesetz müsste sie eine Dauer von mindestens zwei Jahren haben. Außerdem ist zu bedenken, dass Berufsausbildungen zukunftsorientiert Kompetenzen vermitteln und nicht nur tätigkeitsorientierte Fertigkeiten. Laut Kultusministerkonferenz (KMK) ist die Förderung der Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz das zentrale Ziel der Berufsschule – was bedeutet, „sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ [5].

Zu bedenken sind auch die Zugangsbedingungen zur Ausbildung. Sie soll auch den Personen offenstehen, die bereits ohne Qualifikation Berufserfahrung erworben haben. Sinnvoll wäre hier ein verkürztes und/oder berufsbegleitendes Ausbildungsangebot. Aber in der Mehrzahl werden Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit Hauptschulabschluss die Pflegeassistenzausbildung antreten. Vor diesem Hintergrund sind Kompetenzen eines Heilberufs sicherlich nicht in einer einjährigen Ausbildung zu vermitteln, mit der zudem noch die mindestens dreijährige Pflegeausbildung verkürzt werden kann beziehungsweise durch Fort- und Weiterbildung Karrierewege möglich werden sollen. Daher wäre auch zu überlegen, die Möglichkeit einzuräumen, den Erwerb eines mittleren Schulabschlusses mit der Ausbildung zu verbinden, wofür gegebenenfalls Kooperationen zwischen staatlich anerkannten Pflegeschulen und staatlichen Schulen vereinbart werden müssen.

Schließlich bedarf es in der Gesetzgebung einer genauen Klärung der Kompetenzen und Befugnisse der zukünftigen Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten. Verdeutlicht werden müssen selbstständige Aufgabenbereiche und solche, die durch Delegation, eigenständig oder assistierend ausgeübt werden sollen. Als Erfolgsfaktor für die Gestaltung der Versorgung von zu pflegenden Menschen in einem Team aus unterschiedlich qualifizierten Pflegenden gilt die an den jeweiligen Kompetenzen ausgerichtete Einbindung in die Versorgungsprozesse mit verantwortlicher Aufgabenübernahme. Damit finden Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten ihren Platz in qualifikationsheterogenen Pflegeteams und erleben Klarheit über das eigene Berufsbild. Auch das sorgt nicht zuletzt für Berufszufriedenheit und Berufsverbleib.

[1] Jürgensen A. Pflegehilfe und Pflegeassistenz. Ein Überblick über die landesrechtlichen Regelungen für die Ausbildung und den Beruf. 2. Aufl. Bonn; 2023. Im Internet: www.bibb.de/dienst/publikationen/de/19206, Zugriff: 26.02.2024

[2] Bekanntmachung der von der 89. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2012 und der 86. Gesundheitsministerkonferenz 2013 als Mindestanforderungen beschlossenen „Eckpunkte für die in Länderzuständigkeit liegenden Ausbildungen zu Assistenz- und Helferberufen in der Pflege“ vom 29. Januar 2016 (BAnz AT 17.02.2016 B3)

[3] SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien Demokraten (FDP). Berlin; 2021. Im Internet: www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf; Zugriff: 26.02.2024

[4] Millich N. Bundeseinheitliche Pflegeassistenzausbildung in Arbeit (07.03.2024). Im Internet: www.bibliomed-pflege.de/news/bundeseinheitliche-pflegeassistenzausbildung-in-arbeit; Zugriff: 20.03.2024

[5] KMK: Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe 2021 (Seite 15). www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_06_17-GEP-Handreichung.pdf; Zugriff: 26.02.2024