In einem dreijährigen Projekt wird ein Rahmencurriculum für das interprofessionelle Lehren und Lernen in der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung entwickelt und in einer Pilotstudie erprobt.

Gemeinsam mit-, von- und übereinander lernen – mit dem übergeordneten Ziel, die Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu verbessern – das ist das zentrale Anliegen des interprofessionellen Lehrens und Lernens in den Gesundheitsberufen.

In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland die ersten Versuche unternommen, das interprofessionelle Lehren und Lernen in die Ausbildung der Gesundheitsberufe zu integrieren. So wurden im Zuge des Pflegeberufegesetzes (PflBG) und der dazugehörigen Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) erstmals umfangreiche Kompetenzen für die interprofessionelle Zusammenarbeit als Ausbildungsziel definiert. Zudem wurden Empfehlungen für die Gestaltung der interprofessionellen Ausbildung im Rahmen des Medizinstudiums entwickelt [1].

Entwicklung eines Rahmencurriculums

Bislang fehlt es allerdings an einheitlichen Lehrplänen, um interprofessionelle Kompetenzen zu vermitteln. Zwar existiert für die berufliche und hochschulische Pflegeausbildung das von der Universität Bremen entwickelte „Nationale Mustercurriculum Kommunikative Kompetenz in der Pflege (NaKomm)“, jedoch thematisiert dieses nicht explizit Kompetenzen für die interprofessionelle Zusammenarbeit [2]. Diese Lücke zu schließen, ist das Ziel des im Januar 2022 gestarteten Forschungsprojekts „interEdu – Konzeptentwicklung zur Stärkung der interprofessionellen Edukation in der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung“ [3] im Auftrag des Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB). Während der dreijährigen Laufzeit entsteht ein Rahmencurriculum (Rahmenlehrplan) für Lehren und Lernen interprofessioneller Kompetenzen in der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung sowie eine anschließende Pilotierung und Evaluierung. Das Projekt wird von der Sektion für Forschung und Lehre in der Pflege am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und der Arbeitsgruppe Didaktik der Pflege und Gesundheitsberufe am Institut für Allgemeinmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ebenfalls UKSH, durchgeführt. Geleitet wird das Projekt von den Pflegewissenschaftlern beziehungsweise Pflegedidaktikern Prof. Dr. Katrin Balzer und Prof. Dr. Wolfgang von Gahlen-Hoops.

Das Projekt gliedert sich in die Konzeptionsphase (Entwicklung des Rahmencurriculums) und die Pilotierungsphase (Implementierung und Evaluation des Curriculums). In beiden Phasen wurden beziehungsweise werden unterschiedliche Forschungsansätze miteinander kombiniert und partizipativ Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Lehrenden- und Lernendengruppen eingebunden.

Die Konzeptionsphase ist inzwischen abgeschlossen. Sie umfasste Literaturübersichten sowie qualitative und standardisierte Interviews mit Leitenden, Lehrenden und Lernenden. Die Ergebnisse dieser Teiluntersuchungen wurden zusammengeführt und analysiert, um zentrale Merkmale eines longitudinalen Rahmencurriculums für die Pflegeausbildung zu identifizieren. Diese wurden im Rahmen eines Expertenworkshops diskutiert. Darauf aufbauend wurde ein vorläufiges Rahmencurriculum entwickelt. Dieses richtet sich primär an Personengruppen, die im Rahmen der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung in die Entwicklung und Umsetzung von Curricula eingebunden sind, zum Beispiel Schul- und Studiengangsleitungen, Lehrende und Praxisanleitende.

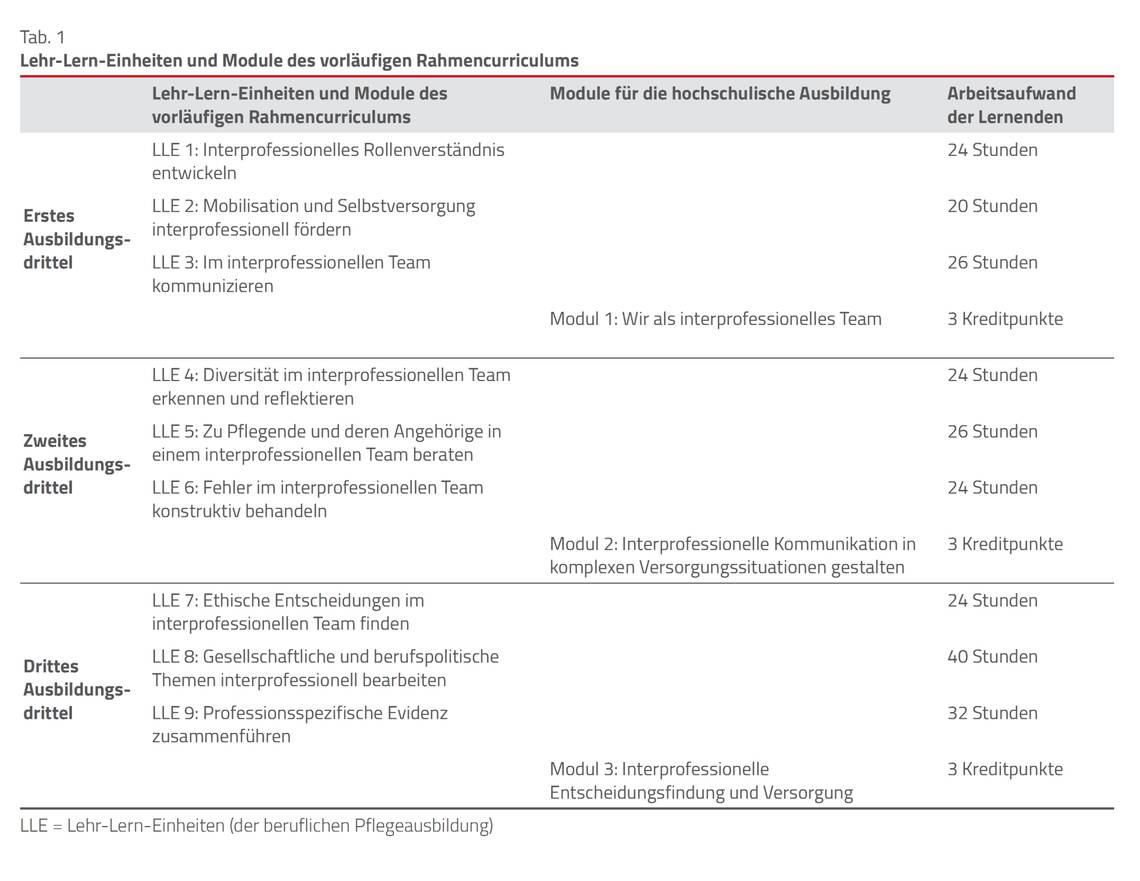

Als Kernelement enthält das Curriculum neben einem theoretischen Hintergrund und Implementierungshinweisen mehrere interprofessionelle Lehr-Lern-Einheiten beziehungsweise Module für die berufliche und hochschulische Pflegeausbildung (Tab. 1). Für Pflegeschulen wurden neun interprofessionelle Lehr-Lern-Einheiten entwickelt, die sich auf drei Einheiten pro Ausbildungsdrittel verteilen. Für die Hochschulen liegen drei Module – jeweils ein Modul pro Ausbildungsdrittel – vor. Der Umfang der interprofessionellen Lehr-Lern-Einheiten für die berufliche Pflegeausbildung variiert zwischen 20 und 40 Stunden, verteilt auf die drei Lernorte Pflegeschule, Praxis und dritter Lernort. Jedes interprofessionelle Modul für die hochschulische Pflegeausbildung umfasst einen studentischen Arbeitsaufwand von drei Kreditpunkten, wobei ein Kreditpunkt 30 Stunden entspricht. Diese Stunden verteilen sich auf Präsenz- und Selbststudium sowie integrierte Praxisstunden und adressieren ebenfalls alle drei Lernorte.

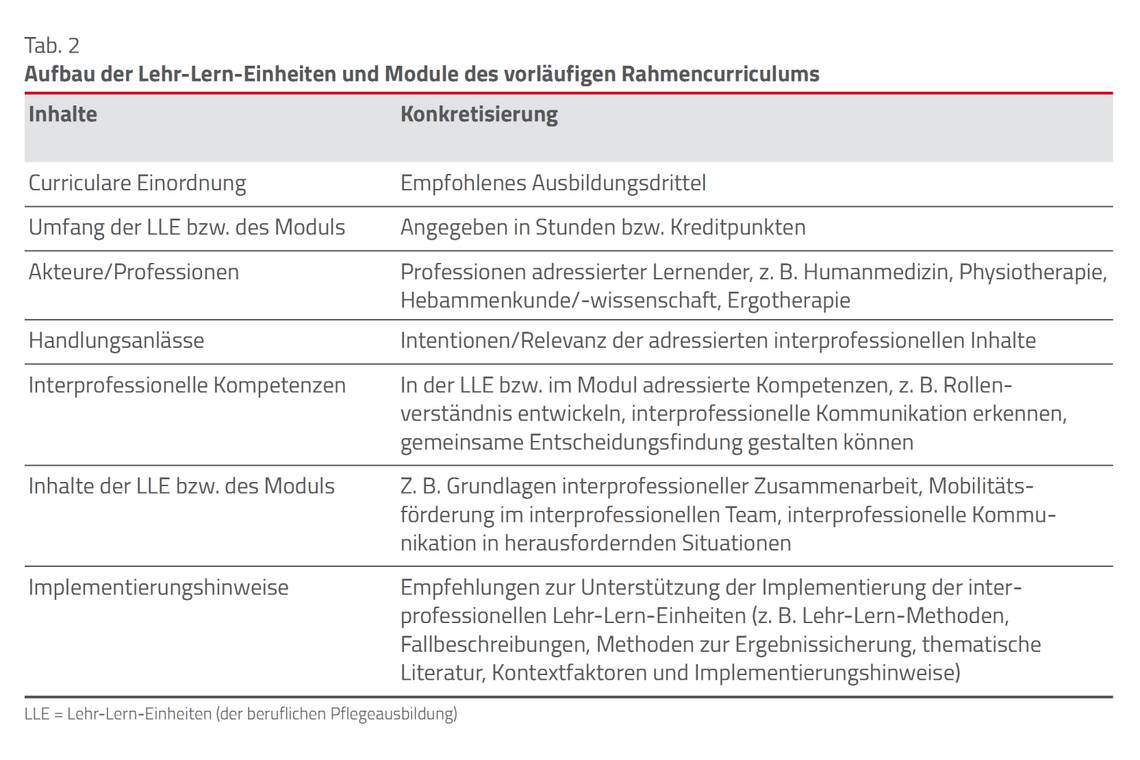

Alle Lehr-Lern-Einheiten und Module enthalten Informationen über die curriculare Einordnung, den Umfang, beteiligte Akteure und Professionen, Handlungsanlässe, adressierte interprofessionelle Kompetenzen und Inhalte der Lehr-Lern-Einheit beziehungsweise des Moduls sowie Hinweise zur Implementierung (Tab. 2).

Erprobung in Pflegeschulen und Hochschulen

Das vorläufige Rahmencurriculum wird aktuell in vier Pflegeschulen und vier Hochschulen inklusive einer begleitenden Evaluation erprobt. Hauptinteresse der Evaluation ist die Untersuchung der Machbarkeit. Ziel ist es, dass innerhalb von zwölf Monaten pro Jahrgang mindestens ein interprofessionelles Lernangebot umgesetzt und dabei möglichst jeder Lernort berücksichtigt wird.

Die Evaluation erfolgt aus der Perspektive der Lernenden, Lehrenden und Anleitenden zu mehreren Messzeitpunkten: vor und zu Beginn der Implementierung (T0), sechs Monate nach T0 (T1) und zwölf Monate nach T0 (T2). Mittels Fragebögen, Interviews und nichtteilnehmenden Beobachtungen von Unterrichtseinheiten werden Daten zur Umsetzbarkeit des Curriculums und zu Veränderungen in den Kompetenzen der Lernenden für die interprofessionelle Zusammenarbeit – die interprofessionellen Kompetenzen – erhoben.

Am Ende soll ein frei verwendbares Rahmencurriculum für die Ausbildung interprofessioneller Kompetenzen in der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung entstehen. Neben einer entsprechenden Handreichung werden geeignete Lehr-, Lern- und Evaluationsmaterialien erarbeitet. Somit erhalten Lehrende und Anleitende einen praktischen Leitfaden für die Integration interprofessioneller Lehrinhalte in die theoretische und praktische Ausbildung. Darüber hinaus kann das Curriculum als Rahmen für die Entwicklung und Einführung ähnlicher Curricula für andere Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen dienen oder um diese Berufe erweitert werden. Langfristig soll die Integration des Curriculums in bestehende lokale Curricula der Bildungseinrichtungen die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit in der Versorgungspraxis und damit die Versorgungsqualität stärken.

Die Autorinnen und der Autor danken den Projektmitarbeiterinnen, die an diesem Beitrag mitgewirkt haben: Jutta Busch, Tanja Lehnen, Miriam Leimer, Frederike Lüth, Prof. Dr. Anne Rahn, Lisa Wolter.

[1] Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP). Berufsübergreifend Denken – Interprofessionell Handeln. Empfehlung zur Gestaltung der interprofessionellen Lehre an den medizinischen Fakultäten. (16.10.2019). Im Internet: www.impp.de/files/PDF/RBS_Berichte/Berufs%C3%BCbergreifend%20Denken%20Interprofessionell%20Handeln.pdf; Zugriff: 21.02.2024

[2] Darmann-Finck I, Muths S et al. Entwicklung eines nationalen Mustercurriculums „Kommunikative Kompetenz in der Pflege“. Padua 2017; 12 (4): 1–10

[3] Wolter L, Busch J et al. Über die Grenzen der eigenen Berufsprofession hinaus – „interEdu“: Eine Konzeptentwicklung zur Stärkung der interprofessionellen Edukation in der beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung. Berufsbildung 2022; 196 (4): 18–21