Im Rahmen eines vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) erteilten Forschungsauftrags wird die Umsetzung der neuen beruflichen und hochschulischen Pflegeausbildung untersucht. Das Forschungskonsortium, das den Auftrag hierfür erhalten hat, stellt die ersten Ergebnisse am Beispiel der Praxisanleitung vor.

In diesem Jahr werden die ersten generalistisch ausgebildeten Pflegefachpersonen ihr Examen ablegen und in die Berufspraxis starten – ein guter Anlass, um an dieser Stelle einen Einblick in die Begleitforschung zur Umsetzung der neuen Pflegeausbildung geben.

Durch das Pflegeberufegesetz trat am 1. Januar 2020 eine umfassende Reform der Ausbildungen in den Pflegeberufen in Kraft: Neben der Zusammenführung der bisher drei Pflegeausbildungen in eine generalistische Pflegeausbildung zählt seitdem auch das primärqualifizierende Pflegestudium zum Regelangebot. In der aktuellen Erprobungsphase werden die Abschlüsse in der Gesundheits- und Kinderkranken- sowie Altenpflege wahlweise noch angeboten. Nach einer Evaluation dieses Wahlrechts, ob und in welchem Umfang es genutzt wird, wird über dessen Beibehaltung entschieden.

Von Februar 2021 bis Januar 2024 wird die Umsetzung der Ausbildungsreform im Rahmen der „Begleitforschung des Veränderungsprozesses zur Einführung der neuen Pflegeausbildungen (BENP)“ analysiert. Dieses Forschungsprojekt erfolgt im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) und ist Teil eines von den Bundesministerien für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie für Gesundheit (BMG) initiierten Forschungsprogramms, für dessen Koordination das BIBB zuständig ist. Die Umsetzung der Begleitforschung wurde an einen Projektverbund vergeben, dem das Forschungsinstitut betriebliche Bildung (f-bb), die Katholische Stiftungshochschule München und die Hochschule Esslingen angehören. Unterstützt wird dieses Konsortium von der Kantar GmbH und dem Institut für Arbeit und Technik (IAT).

Umsetzungsprozess im Fokus

Die Ausbildungsreform ist mit weitreichenden Veränderungen verbunden: Ausbildende Betriebe und Schulen können sich zu Ausbildungsverbünden zusammenschließen. Sie stimmen die schulischen und praktischen Ausbildungsanteile im Rahmen sogenannter Lernortkooperationen eng aufeinander ab. Die Praxisanleitung hat einen höheren Stellenwert erhalten und auch für die Praxisbegleitung der Auszubildenden seitens der Schulen gelten neue Regelungen. Wenn die Auszubildenden den Berufsabschluss in der Gesundheits- und Kinderkranken- bzw. in der Altenpflege anstreben, müssen die Ausbildungsverbünde bzw. Lernortkooperationen dieses Wahlrecht neben dem Regelangebot der generalistischen Ausbildung anbieten, was mit einem Zusatzaufwand verbunden ist. Auch die Abschlussprüfung ist neu organisiert.

Für die Auszubildenden ist die Ausbildungsreform mit einer hohen Anpassungsbereitschaft verbunden: Sie absolvieren viele unterschiedliche Praxiseinsätze, nicht nur beim Träger ihrer Ausbildung.

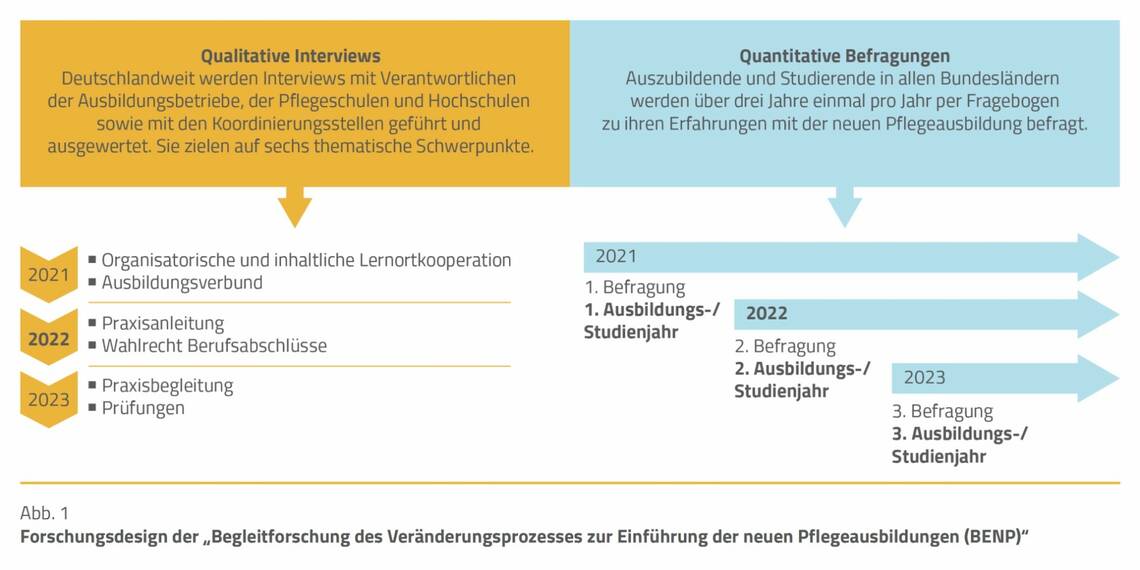

Die Begleitforschung untersucht die mit der Ausbildungsreform einhergehenden Entwicklungen und Erfahrungen sowohl aus der Perspektive der Ausbildungsbetriebe, Pflegeschulen und Hochschulen als auch aus der Perspektive der Auszubildenden (Abb. 1).

Auf diese Weise soll der Umsetzungsprozess empirisch nachgezeichnet werden.

Das Projekt umfasst zwei große Arbeitspakete: Zum einen werden u. a. Schulleitungen und Lehrende, Personen mit Praxisanleitungsfunktion sowie pflegefachliche Leitungspersonen zu sechs Schwerpunktthemen (Lernortkooperationen, Ausbildungsverbund, Praxisanleitung, Wahlrecht Berufsabschlüsse, Praxisbegleitung, Prüfungen) interviewt.

Zum anderen werden Auszubildende jedes Jahr (bis 2024) mit einem Online-Fragebogen zu ihrem Erleben der Ausbildung und zu ihrer Zufriedenheit befragt.

Im Folgenden werden exemplarisch die Ergebnisse der Begleitforschung zum Thema Praxisanleitung vorgestellt – aus beiden Teilprojekten, also sowohl aus der Sicht von Personen mit Praxisanleitungsfunktion als auch aus Perspektive der Auszubildenden.

Im Zeitraum von März bis Mai 2022 wurden insgesamt 64 Personen mit Funktionen in der Praxisanleitung zu ihren Erfahrungen mit der neuen Pflegeausbildung und den daraus resultierenden Veränderungen für ihre Tätigkeit befragt. Im Gespräch wurde auch das eigene Verständnis der Arbeit in der Praxisanleitung thematisiert. Alle Gespräche wurden aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet [1].

Dabei haben sich verschiedene Themenschwerpunkte ergeben, die für die Arbeit der Personen mit Praxisanleitungsfunktion besonders relevant sind:

- die Bedeutung der Praxisanleitung in der generalistischen Ausbildung

- neue Aufgaben und Aufgabenbereiche

- Herausforderungen für Auszubildende aus Sicht der Personen mit Praxisanleitungsaufgaben

- Wünsche für die eigene Tätigkeit

- Qualität der Fort- und Weiterbildung

Praxisanleitung vielfach noch problembehaftet

Insgesamt zeigt sich, dass Personen mit Praxisanleitungsfunktion es grundsätzlich begrüßen, dass der Praxisanleitung in der neuen Ausbildung eine größere Bedeutung zukommt. Sie erfahren damit auch eine ideelle Aufwertung ihrer beruflichen Tätigkeit. Gleichwohl bleibt eine monetäre Anerkennung der geleisteten Arbeit oft aus, wie viele der interviewten Personen äußern.

Aus Sicht der Befragten besteht eine zentrale Schwierigkeit darin, dass die Zeitvorgaben und -bemessung für Praxisanleitung lediglich auf die Anleitungssituation selbst begrenzt sind. Dabei sind neben der eigentlichen Praxisanleitung inklusive deren Vor- und Nachbereitung mit den Auszubildenden auch neue Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben zu bewerkstelligen. Diese ergeben sich aus der Neugestaltung der Ausbildung, z. B. weil die Auszubildenden häufiger die Betriebe wechseln und das Ausbildungspersonal nicht immer einen Überblick über den jeweiligen Lernstand hat.

Eine besondere Herausforderung ist zudem die Umsetzung der im Pflegeberufegesetz geforderten konsequenteren Kompetenzorientierung. Diese Anforderung verändert die Praxisanleitung insofern, als dass es nicht allein um das Zeigen und Erklären einer Pflegehandlung geht, sondern dass Anleitung im Kontext des gesamten Pflegeprozesses erläutert und demonstriert werden muss. Die daraus resultierenden neuen Kompetenzanforderungen für Praxisanleiterinnen sollten verstärkt Gegenstand von Fort- und Weiterbildungen sein.

Die Ergebnisse der Interviews machen deutlich, dass sich die Umsetzung der neuen Form der Praxisanleitung inklusive der damit verbundenen Planungs-, Koordinierungs- und Dokumentationsaufgaben in der Praxis vielfach noch in der Entwicklungsphase befindet. Fortbildungsangebote, die diese neuen Anforderungen aufgreifen, werden daher von den befragten Personen mit Praxisanleitungsfunktion auch als notwendig und sinnvoll eingestuft.

Als eine weitere Hürde betrachten die Befragten die vielerorts fehlenden Fachkräfte mit Weiterbildung zur Umsetzung der Praxisanleitung. Da mit der neuen Ausbildung die Zeit der Praxisanleitung auf zehn Prozent der praktischen Ausbildung festgelegt ist, entstehen Engpässe, wenn zu wenig weitergebildete Praxisanleitende vor Ort sind oder diese aufgrund von Personalmangel im Pflegeteam mitarbeiten und geplante Praxisanleitungen verschoben werden müssen.

Die befragten Praxisanleiterinnen begrüßen den zunehmenden Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungen und die daraus sich ergebenden neuen Kooperationsstrukturen. Auf diese Weise stimmen sich die Ausbildungsbeteiligten untereinander ab und die Zusammenarbeit wird gefördert, sodass tragfähige Umsetzungsmöglichkeiten und -varianten geschaffen werden können.

Hohe Zufriedenheit unter Auszubildenden

Die Interviewdaten stehen im Einklang mit den Ergebnissen der strukturierten Befragungen der Auszubildenden. Die Angaben der knapp 1.300 antwortenden Auszubildenden zeigen, dass diese die Ausbildung als gut bewerten (mittlere Schulnote 2,45), unabhängig vom Lernort Praxis und Schule. Für die meisten ist die Pflege ein Wunschberuf, den acht von zehn Personen noch mal wählen würden.

Für fast alle endet die Ausbildung voraussichtlich mit dem Berufsabschluss Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann (96,4 Prozent). Nur knapp fünf Prozent bewerten die Ausbildung als mangelhaft.

Die Befragung der Auszubildenden, die 2020 ihre Ausbildung begonnen haben, gibt erste Hinweise auf Verbesserungspotenziale. Besonders das Lernen in der beruflichen Praxis scheint für Auszubildende eine Herausforderung zu sein, während die Situation in den Pflegeschulen stärker den Erwartungen der Auszubildenden entspricht.

Auszubildende haben gehäuft den Eindruck, dass die Einsatzorte unzureichend über ihr Wissen und ihre Fertigkeiten informiert sind und dass Praxisanleitung zu unregelmäßig stattfindet. Konkret besteht hier der Wunsch nach einem quantitativen und qualitativen „Mehr“ an Anleitung, zu dem auch mehr Zeit für die Nachbesprechung gehört.

Fazit. Die Begleitforschung verdeutlicht, dass die Ausbildungsreform insgesamt auf einem guten Weg ist. Neue Strukturen und Formen der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit sind entstanden. Dass der Gesetzgeber der Praxisanleitung nun einen höheren Stellenwert beimisst, ist sehr zu begrüßen; gleichzeitig zeigen sich hier aus Sicht der Auszubildenden aber auch die Umsetzungsprobleme.

Da die Ergebnisse über das BIBB der Konzertierten Aktion Pflege und den beteiligten Ministerien zur Verfügung gestellt werden, können Hinweise auf Nachbesserungen aus der Begleitforschung frühzeitig erkannt und angegangen werden.

[1] Kuckartz, U. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3. überarbeitete Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Juventa; 2016