Im Förderprogramm „360° Pflege – Qualifikationsmix für Patient:innen – in der Praxis“ der Robert Bosch Stiftung haben von 2019 bis Anfang 2022 sieben Gesundheitseinrichtungen aus vier Versorgungssektoren Konzepte zur erweiterten pflegerischen Versorgungspraxis unter Einbezug akademisch qualifizierten Pflegefachpersonals entwickelt und erprobt. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) hat die Projekte wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse im Überblick.

Die Robert Bosch Stiftung beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit der Professionalisierung und Akademisierung der Pflege. Als Ausgangsthese für das Förderprogramm „360° Pflege“ wurde sinngemäß in einem Vorläuferprojekt festgehalten: „Eine akademisch fundierte Pflege ist notwendig, um den zunehmend komplexen Versorgungsbedarfen der Patienten auch in Zukunft gerecht werden zu können“ [1]. Eine zukunftsfähige Pflege braucht aber nicht nur akademisches Personal, sondern vielfältige Kompetenzen – und dies in allen Versorgungssektoren. Die Botschaft lautet also: Die Mischung macht’s! Die Vielfalt vorhandener Qualifikationsniveaus wird jedoch bislang selten gezielt in der Praxis eingesetzt. Insbesondere fehlen im Vergleich zu anderen Ländern Pflegefachpersonen mit Bachelor- und Masterabschlüssen.

Im Förderprogramm wurden Einrichtungen aus verschiedenen Sektoren gefördert und begleitet, um entsprechende Konzepte zu entwickeln und zu erproben. Kernziel dabei war die Sicherung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten, zukunftsorientierten und qualitativ hochwertigen pflegerischen Versorgung mittels einer praxisorientierten Aufwertung und weiteren Professionalisierung der Pflege. Anfang Juni fand in Berlin eine vielbeachtete Abschlussveranstaltung statt. Die Projekteinrichtungen haben sich dabei u. a. auch mit kleinen Videos vorgestellt. Diese stehen auf der Website qualifikationsmix-pflege.de/projekteinrichtungen zur Verfügung. Der entstandene Abschlussbericht mit allen Erkenntnissen ist kostenlos downloadbar [2].

Im Förderprogramm sind zahlreiche unterschiedliche Konzepte entstanden, die differenzierte Wege aufzeigen. Diese Vielfalt ist auf die Komplexität der Ausgangsbedingungen und Versorgungsrealitäten in den verschiedenen Projekteinrichtungen zurückzuführen.

Allen Verantwortlichen in Einrichtungen, die künftig einen erweiterten Qualifikationsmix implementieren möchten, bieten die verschiedenen Ansätze, Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Förderprogramm hervorragende Grundlagen, an denen sie sich orientieren und auf die sie aufbauen können.

Die Ergebnisse im Überblick

Akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen (AQP) ergründen, planen und implementieren ihre Arbeit grundsätzlich stärker auf wissenschaftsfundierter Grundlage als ihre beruflich qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Sie haben gelernt, Studien und wissenschaftliche Artikel bezüglich bestimmter Pflegeprobleme oder -interventionen aus Datenbanken zu recherchieren, sie systematisch zu erschließen und die Erkenntnisse daraus für die praktische Arbeit jeweils aktuell umzusetzen. Auf diese Weise planen und steuern sie Pflegeprozesse wissenschaftsfundiert und tragen zu Innovationen in den Einrichtungen bei. Auf dieser Grundlage beraten AQP Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen, aber auch Kolleginnen und Kollegen. Sie intervenieren entsprechend ihrer Berufserfahrung in komplexeren Situationen oder übernehmen die Versorgung. Sie sind in der Lage, aktiv an Forschungsprojekten mitzuwirken sowie fachbezogene, wissenschaftsfundierte und evidenz-basierte Entscheidungen zu treffen. Insofern können sie auch Leitungsverantwortung übernehmen.

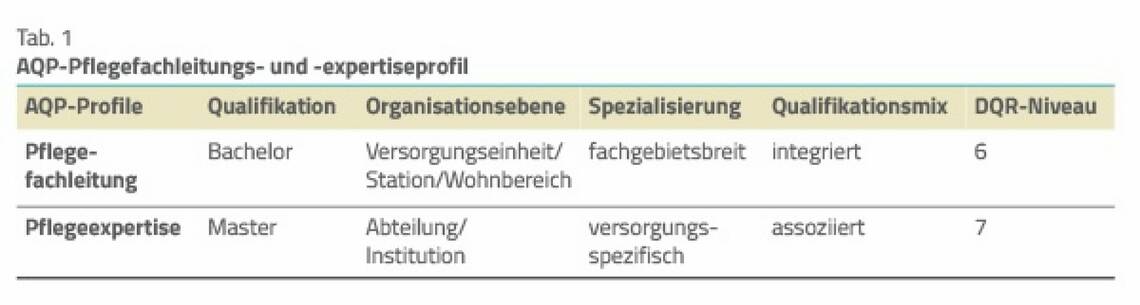

Im Förderprogramm haben sich für AQP in der direkten Versorgungspraxis zwei Profile herausgebildet und bewährt (Tab. 1):

- Das AQP-Profil „Pflegefachleitung“ ist auf dem Bachelorniveau angesiedelt. Diese Kolleginnen und Kollegen sind in die Teams auf Krankenhausstationen, auf Wohnbereichen oder in ambulanten Organisationseinheiten integriert und übernehmen dort auch fachgebietsbreit Leitungsaufgaben. Ihre Qualifikation entspricht dem Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR 6).

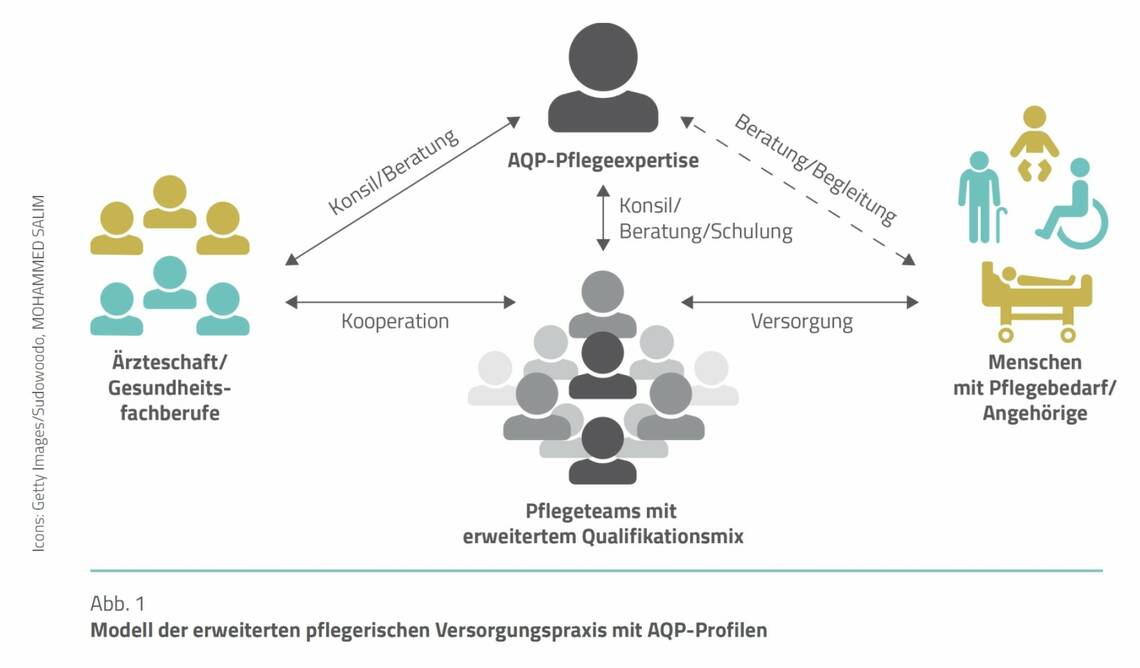

- Das AQP-Profil „Pflegeexpertise“ ist auf dem Masterniveau angesiedelt. Die inter- national als Advanced Practice Nurses bezeichneten Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber haben sich auf spezifische Themen spezialisiert und sind in Abteilungen oder zentral in Einrichtungen zumeist mit vollem Stellenumfang eingesetzt. Diese Fachpersonen sind nicht direkter Bestandteil des Pflegeteams, sondern nehmen übergreifend Leitungsverantwortung im Kontext ihrer fachlichen Expertise wahr. Sie verfügen über pflegewissenschaftliche Expertise in spezifischen Themenfeldern der psychiatrischen, onkologischen, geriatrischen oder anderen Versorgungsbereichen und beraten diesbezüglich pflegebedürftige Menschen, Angehörige, Pflegeteams und Angehörige anderer Professionen. Sie übernehmen zudem Aufgaben in der spezialisierten Versorgung und Steuerung hochkomplexer und kritischer Versorgungsfälle. Dabei agieren sie interprofessionell, institutions- und sektorenübergreifend. Sie können konsiliarisch angefragt und hinzugezogen werden. Die Einsatzorte, der Umfang an Maßnahmen, die Zielgruppen und Schnittstellen sind im Vergleich zum Aufgabenprofil von Bachelorqualifizierten spezifischer und komplexer. Zu den Aufgaben zählen ferner die Begleitung und Unterstützung von Bachelorqualifizierten, Studierenden sowie generell von Pflegenden, die erweiterte Aufgaben übernehmen. Die Pflegeexpertinnen und -experten sind zudem in der Lage, Forschungsprojekte eigenständig durchzuführen und zu verantworten. Ihre Qualifikation entspricht dem DQR-Niveau 7.

Die Ausübung heilkundlicher Aufgaben, so wie sie für die kommenden Jahre im Rahmen von Modellprojekten beabsichtigt ist, kann in beiden AQP-Profilen zum Aufgabenspektrum dazugehören. Beide AQP-Profile können zwar unabhängig voneinander entwickelt und eingesetzt werden; da sie aber sehr gut ineinandergreifen, sollten sie zukünftig in der Praxis miteinander kombiniert werden (Abb. 1).

In der Auseinandersetzung und Implementierung eines erweiterten Qualifikationsmixes wurden – neben der Entwicklung und Erprobung der beiden AQP-Profile – sämtliche berufliche und akademische Qualifikationsprofile in den Teams und Einrichtungen überprüft und bedarfsorientiert weiterentwickelt. Die Projektverantwortlichen orientierten sich dabei an verschiedenen bereits bestehenden Rahmensetzungen, Konzepten und Modellen.

Einfluss auf die Versorgungsqualität. Das Förderprogramm hat bewiesen, dass die Etablierung eines Qualifikationsmixes in die bestehenden Versorgungsstrukturen möglich ist und dass diese Vorgehensweise zu einer besseren Versorgungsqualität führt. Als Beispiele sind hier die optimierte Patienten- und Pflegeprozessorientierung sowie das verbesserte Selbstmanagement der zu versorgenden Menschen zu nennen. Dass kranke und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen von den implementierten Innovationen mit wissenschaftlich begründeten Pflegekonzepten und -maßnahmen profitieren, konnte somit, wie durch internationale Literatur bereits belegt, eindrucksvoll bestätigt werden.

Akzeptanz und Vorbehalte. Die Implementierung eines erweiterten Qualifikationsmixes mit innovativen AQP-Profilen kann Ängste und Sorgen bei denjenigen hervorrufen, die über keine akademische Qualifikation verfügen und die engagiert und verantwortungsvoll ihren Beruf ausüben. Angesichts der bislang geringen Akademisierungsquote in der Pflege, insbesondere in der praktischen Versorgung, sind Vorbehalte des Personals verständlich.

Ein besonderer Fokus wurde in den einzelnen Projekten daher auf die Akzeptanzförderung gelegt. Teams und AQP wurden eng begleitet und vielfältige Maßnahmen zur Information, Überzeugung und Partizipation wurden genutzt. Auch die erlebbaren positiven Effekte im Hinblick auf die Versorgungspraxis trugen dazu bei, in allen Einrichtungen eine wachsende Selbstverständlichkeit in der Zusammenarbeit und eine sehr gute Akzeptanz der neuen Rollen zu erreichen. Dies gilt auch für die Zufriedenheit der beteiligten anderen Professionen, der pflegebedürftigen Menschen und der Angehörigen.

Personalentwicklung und Karrierewege. Ein erweiterter Qualifikationsmix geht mit neuen beruflichen Möglichkeiten und Karriere- wegen für Pflegefachpersonen in der direkten pflegerischen Versorgung einher: Mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiraum führen zu höherer Vergütung und mehr Anerkennung. Die weitere Professionalisierung der Pflegeberufe und eine Steigerung ihrer Attraktivität sind damit möglich. Die Wett-bewerbsfähigkeit der Einrichtungen um engagiertes Pflegepersonal wird befördert. Dazu sind motivierte und tatkräftige Personalentwickler sowie Kooperationen zwischen Versorgungseinrichtungen und Hochschulen notwendig. Eine Voraussetzung dazu ist allerdings, dass zukünftig entsprechende gesetz- liche und tarifliche Rahmenbedingungen in Kraft gesetzt werden, die diese Prozesse auch gut ermöglichen.

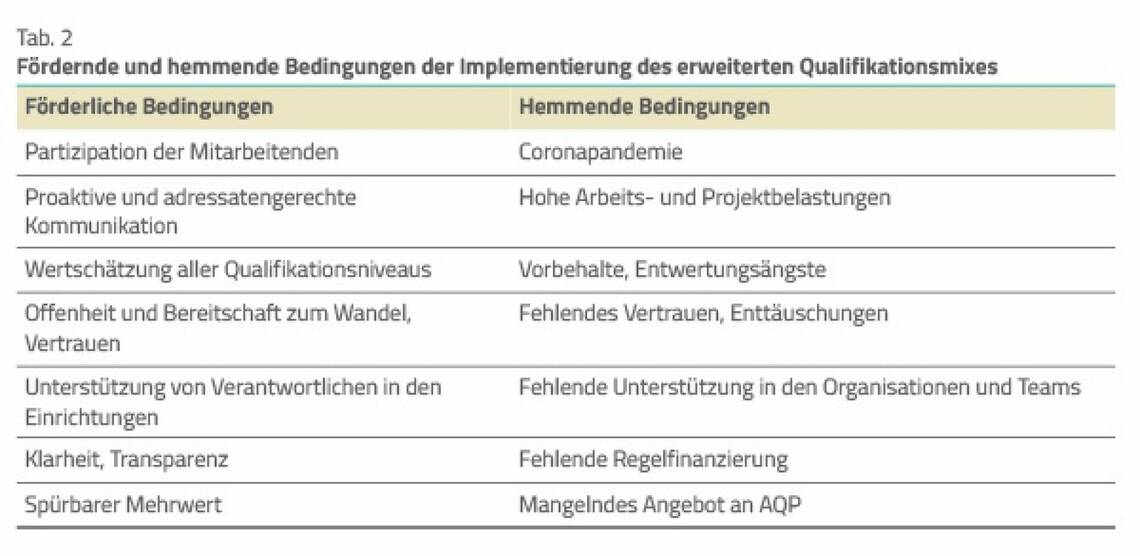

Einflussnehmende Faktoren. Eine wichtige Frage im Förderprogramm bezog sich auf die einflussnehmenden Faktoren bei der Einführung des Qualifikationsmixes. Tabelle 2 fasst die entsprechenden förderlichen und hemmenden Bedingungen zusammen.

Voraussetzung in Organisationen ist die Bereitschaft zur Entwicklung und Transformation beruflicher und akademischer Rollen sowie zur Implementierung zukunftsträchtiger Beiträge der Pflegeberufe im Gefüge interprofessioneller Versorgungsprozesse. Dies bedarf Verantwortliche, die davon überzeugt sind, dass ein konsequenter Qualifikationsmix zu optimierten Versorgungsprozessen beiträgt. Dabei fördern allgemein bekannte Prinzipien des Leitens und Führens die Veränderungsprozesse. Transformationale Führungsstile haben sich bewährt.

Trotz auftretender hemmender Bedingungen konnten in allen Einrichtungen indivi- duelle Lösungswege gefunden, Anpassungen vorgenommen und die Projektarbeiten abgeschlossen werden. Die Einrichtungen werden die Implementierung des erweiterten Qualifikationsmixes auch über die offizielle Projektlaufzeit weiterverfolgen und ausbauen.

Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Reflexion des Förderprogramms „360° Pflege“ zeigen klare und überzeugende Wege zu einer erweiterten pflegerischen Versorgungspraxis auf und liefern zahlreiche Belege der Machbarkeit und Wirksamkeit eines ausdifferenzierten Qualifikationsmixes. Das Projekt hat einmal mehr deutlich gemacht, dass die Implementierung von AQP in die heutige Versorgungslandschaft nicht nur dringend geboten, sondern sehr gut möglich ist. Die Chancen sollten erkannt und kurzfristig angegangen werden.

Folgende Handlungsempfehlungen, die sich in erster Linie an Verantwortliche in Versorgungseinrichtungen und der Politik richten, wurden entsprechend konkretisiert:

- den erweiterten Qualifikationsmix vor- bereiten und deutschlandweit einführen – eigenständige Heilkundeausübung inte- grieren

- interdisziplinäre Kontexte einbeziehen und neu aufstellen

- AQP-Profile in der Praxis etablieren

- Fördermittel vom Bund zur Etablierung des erweiterten Qualifikationsmixes bereitstellen – Modellvorhaben ermöglichen

- hochschulische Qualifikation für die erweiterte pflegerische Versorgungspraxis ausbauen – gemeinsame Anstrengungen aufseiten der Versorgungseinrichtungen und der Gesetzgeber

- Finanzierung aufseiten des Bundes und der Länder auf den Weg bringen – Anreize hierzu schaffen

- tarifliche Vereinbarungen – Vergütungs-systeme durch die Tarifparteien weiter- entwickeln

Berechnungen des DIP haben ergeben, dass für eine flächendeckende und nachhaltige Implementierung eines ausdifferenzierten Qualifikationsmixes in allen Kliniken sowie ambulanten und stationären Einrichtungen der Langzeitpflege mindestens 100.000 Vollzeitstellen für AQP erforderlich sind – darunter mindestens 70.000 Stellen für Bachelorqualifizierte und mindestens 30.000 Stellen für Masterqualifizierte. Bei üblichen Teilzeitquoten ist von mindestens 150.000 AQP auszugehen.

Würden Politik, Hochschulen und die Versorgungseinrichtungen gemeinsam dafür Sorge tragen und Anreize schaffen, dass bis spätestens zum Jahr 2027 in jedem Jahr 10.000 Menschen ein primärqualifizierendes Pflegestudium in Deutschland aufnehmen und ein knappes Drittel von ihnen (rund 3.000) ab 2030 ein pflegewissenschaftliches Studium mit Masterabschluss anschließt, würden im Jahr 2035 etwa 50.000 und etwa um das Jahr 2045 die benötigten rund 150.000 AQP zur Verfügung stehen. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur Professionalisierung und Aufwertung der Pflege und damit auch zur nachhaltigen künftigen Versorgungs- und Fachkräfte-sicherung in Deutschland.

[1] Robert Bosch Stiftung (Hrsg.). 360° Pflege – Qualifika- tionsmix für den Patienten (2018). Im Internet: www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2018–02/ 485_17–2018–02–07_RBS_Broschuere_360%C2%B0_ Pflege_A4_WEB_ES.pdf; Zugriff: 09.06.2022

[2] Weidner F, Schubert C. Die erweiterte pflegerische Versorgungspraxis – Abschlussbericht der begleitenden Reflexion zum Förderprogramm „360° Pflege – Qualifikationsmix für Patient:innen – in der Praxis“ im Auftrag der Robert Bosch Stiftung GmbH (2022). Im Internet: www.bosch- stiftung.de/bericht_360grad_pflege; Zugriff: 09.06.2022